| 11月上旬 妙高山・雨飾山 |

参加者 笹ヶ峰〜高谷池ヒュッテ〜妙高山〜燕温泉 広瀬、池田(36年卒)各OB 燕温泉〜妙高山、往復 打矢(37年卒)笠原(40年卒)各OB 小谷温泉〜雨飾山、往復 広瀬(36年卒)、打矢(37年卒)笠原(40年卒)各OB 日程 11月1日〜11月3日 |

||

| 妙高山 | ||

| 以下笠原OBの寄稿です。 |

||

| 2008年11月2日、妙高山山頂にて、広瀬・池田パーティと打矢・笠原パーティのランデブーが成功したので以下報告します。 | ||

|

|

||

|

||

| 妙高ピークにて。広瀬、池田OB | ||

|

|

||

|

1.広瀬パーティ 2008.11/1、九州大分からの広瀬OBと池田OBが東京で合流し、笹ヶ峰から入山して高谷池ヒュッテへ至って泊りました。 当初、火打山を目標としましたが雪と時間的都合により、火打山登頂は次回へ温存することにいたしました。 11/2、高谷池ヒュッテを出発し、黒沢池ヒュッテ、大倉乗越経由で妙高山へ向かいました。妙高山全体は二重式のコニー デ火山に分類されますが、大倉乗越から見える中央火口丘はトロイデ状で、その鐘状の急斜面を妙高山頂(2445.9m三角点) |

||

| 笹ヶ峰牧場にある登山口 | 焼山と火打山 |

|

|

| 笹ヶ峰、火打山、妙高山登山口、広瀬、池田OB | 雪を被った焼山と火打山 |

| 高谷池ヒユッテ | 黒沢池ヒュッテ |

|

|

| 高谷池ヒユッテに宿泊、池田、広瀬OB | 黒沢池ヒュッテにて、広瀬OB |

|

|

|

|

2.打矢パーティ 一方、打矢・笠原パーティは反対側の池ノ平の宿を出て、燕温泉から登山を7時開始しました。スキー場を過ぎ称名滝の横の急坂を上がり、北地獄谷を詰めて天狗平へと高度を稼ぎましたが、標高差1400mは時間を要し計画より遅れつつありました。私はオーバーズボンを着けずに強がっていましたが、寒風に曝された脚は靴の重さ(片方1.2kg)を過剰に感じていました。鎖場を攀じ午後1時になって漸く最高地点(2454m)に至り、待っていてくれた広瀬池田パーティとランデブーすることが出来ました。 4名そろい寒風吹き荒ぶ頂きは早々後にして往路を下りましたが、私の膝裏の腱は硬くなりつつありました。光善寺池の平地で休憩となり広瀬さん心尽くしのラーメンを温かくも美味しくいたきました。 妙高火山は、約4〜10万年前に高さ2800mくらいに成長しましたが、約2万年前に山頂部が陥没して南北約3km、東西約2kmのカルデラがつくられ、約5000年前に中央火口丘・妙高山が噴火し、カルデラ底から高さ約400mの巨大なドームを形成したと推定されています。光善寺池は尾根状の上にありますが、元来カルデラ底にあって火口原の大正池と同類のものだったと思われます。光善寺池の北が北地獄谷、南が南地獄谷として侵食されたため尾根状に取り残されたと見ることができます。 火口原の水は東側の外輪山を破って火口瀬をなし典型的な田切地形の深い峡谷をなしていますが、その大田切へ下って行くので標高差はまだありました。時間の都合で休憩を取れず下山を続けたところ、膝裏は靴の重さに音をあげ後ろ向きや横歩きを加えながら日暮れの5時に燕温泉へたどり着き、休む間もなく翌日の雨飾山登山に向けて小谷温泉へ行かねばならず、近道の乙見峠の林道は不安全のため、鬼無里〜白馬村経由の大迂回となりました。長野駅で池田さんと別れ、夜の山中を打矢さんの運転が続きました。(記:笠原) |

|

| 燕温泉上から妙高 | 称名滝、光明滝 |

|

|

| 燕温泉上から妙高を望む、打矢OB | 称名滝、光明滝 |

|

妙高山頂にて |

妙高山頂 |

|

|

| 妙高山頂にて、池田、広瀬、打矢OB | 妙高山頂から天狗原、火打、焼山方面を望む |

| 妙高光善寺池 | |

|

|

| 妙高光善寺池にて、熱いラーメンを食べる。 | 妙高光善寺池にて、熱いラーメンを食べる。 |

| 雨飾山 | |

|

11/3、広瀬、打矢、笠原の3名は、登山口に駐車し雨飾山の登山を開始しました(7:45)。荒菅沢手前の峠にたどりつくと大岩壁が正面に被さって見えました。布団菱か。氷蝕作用を受けたかと思われるほど磨かれ、初冬の沢底は広くU字形で氷河地形に似た素晴らしい眺めでした。地形図を見ると等高線が「岩」と「がけ」の記号に覆われていて地形が読めないほど凄まじいものです。 雨飾山は、北部フォッサマグナ地域にあって妙高火山群に属する鐘状火山ですが、新生代第三紀の主として泥岩、砂岩、礫岩からなる基盤を貫くヒン岩が頂上付近で岩株状をなし柱状節理が発達しています。この地質的要素と対馬海流で大量に蒸発した水分が季節風に乗って豪雪となる気象的地勢的要素とが相まって特異な大岩壁を形成したものと思います。地下深くから貫入したヒン岩は小谷温泉の熱源にもなっているそうです。 荒菅沢からの急登を先輩達は元気に登行して行きましたが、私は脚がこわばり離れてしまいました。笹平を過ぎ山頂近くの急坂はアイゼンが欲しい雪面になっており、ストックを頼りに恐る恐る登り、雨飾山登頂。(12:20)。 山頂は雲が垂れこめ寒く直ぐ下山にかかりました。下りでは膝裏の腱がブレーキとなり夕暮れの駐車場へ戻りました。小谷温泉の露天風呂の位置を勘違いしての戻るハプニングの後、ぬるい湯に浸かりました(17:00)。その後の道のりも長く、豊科から中央道へ入り、富士吉田で広瀬さんと別れ、御殿場〜東名経由で横浜へ帰ったのは深夜を過ぎていました。(記:笠原) |

| 布団菱 | |

|

|

| 雨飾山布団菱、 |

| 雨飾山ピーク | |

|

|

| 雨飾山ピークにて、打矢、広瀬OB | |

| 雨飾山ピーク | 布団菱 |

|

|

| 雨飾山ピークにて、笠原、打矢OB | 布団菱を振り返る。 |

| 10月中旬 火打山 | |

| 参加者 杉村、稲吉、金子(各OB、41年卒)計3名 行き先 笹ヶ峰牧場から火打山往復 期 日 08年10月13日(祝月)、14日(火) 2日間 行 程 13日、東京〜長野〜妙高高原〜笹ヶ峰牧場発(9;50)〜高谷池ヒュッテ着(15;00)泊 14日、高谷池ヒュッテ発(6;40)〜火打頂上(8;20)〜ヒュッテ着(10;05) 高谷池ヒュッテ発(10;309〜黒沢橋(12;55)発(13;45)〜笹ヶ峰着(14;20) |

|

|

|

|

|

昔、赤倉や杉の沢にはスキーで何回か訪れることはありましたが、3人共、登山でこの頚城山塊に足を踏み入れるのは初めてでした。 火打山は緯度では朝日岳より北にあり、眼下には日本海の海岸がくっきり望まれる位置にあります。従って紅葉の訪れも早く、稜線ではタッチの差で終っていましたが、山麓から中腹にかけてはピークを迎えていて、大変な紅葉の名所に来てしまったことが解りました。 美しいと想われる写真は、全て杉村OBが撮影したものです。 |

| ピークを後にして。中央が妙高です。 |

| 笹ヶ峰牧場登山口 | 木道の遊歩道 |

|

|

| 頚城山塊も上信越国立公園に指定されています。国立公園ならではの立派な登山口です。 | 登山道は、木道の緩やかな遊歩道から始まります。 |

| 美しい紅葉が続く | 上も下も美しい |

|

|

| 頭上の美しい紅葉を味わいながら、つまずかないように木道を登ります。 | 足元にも美しい光景が見られるので、忙しいのです。 |

| 蔦も風情があります。 | 樹が美しい |

|

|

| 黒沢橋 | 12曲がりを目指す |

|

|

| 1時間強で、黒沢池付近から流れる黒沢を渡る橋に着きました。 | 黒沢橋から本格的な尾根の登りになります。 |

| 結構歩きにくい登山道 | 広葉樹林から針葉樹林へ |

|

|

| 登山道は一見蛇紋岩に似た岩が段を作り、樹の幹も登山道を横切っているため、見た目に比べると歩きにくいのです。 | 高度を上げるに連れて、紅葉樹林帯が終りオオシラビソ等の針葉樹林帯に変わって行き、美しい紅葉も一段落します。 |

| 登山道改修資材の荷上げ | 直ぐ先で、ヘリがホバリング中 |

|

|

| 今日から1週間の予定で登山道の改修が始まっているようです。朝からヘリが工事資材をピストンして運んでいます。 | 工事の人たちは、今日から1週間高谷池ヒュッテに泊まり、工事を行うそうです。ごくろうさまです。 |

| 富士見平 | 妙高の外輪山を撒く |

|

|

| 妙高山に至る黒沢池ヒュッテからの道が合流します。 | 歩き易い木道ですが、すぐ終わってしまいます。 |

| 遠くに小屋が見えます。 | 高谷池ヒユッテ |

|

|

| 黒沢山を大きく巻く登山道に入りました。遠くに高谷池ヒュッテが見えます。登山道に木々の根が横たわっていますが、よく見ると根ではなく幹です。水平道ですが、意外に時間を要します。 | 特徴のあるトンガリ屋根の妙高町町営高谷池ヒュッテです。 |

| 高谷池の湿原 |

|

| 翌朝、期待に反して高曇りの中、火打山を目指しヒュッテを後にします。高谷池湿原です。 |

| 天狗の庭 |

|

| 火打山を映す池のある天狗の庭です。紅葉は既に終わっていました。 |

| 白馬連峰を眺める | 広い火打山ピーク |

|

|

| 眼の前に大雪渓を抱いた白馬連峰を望みます。 | 火打山のピークは広く、西から強風が吹いています。 |

| 妙高を見ながらの下り。 | 眼下の天狗の庭 |

|

|

| ピークを後に冬枯れた稜線を下ります。眼下に日本海が望まれます。 | 天狗の庭が近づいてきました。 |

| 天狗の庭を過ぎて | 高谷池への木道 |

|

|

| 天狗の庭を後にヒュッテを目指します。 | 紅葉時は素晴らしかったことと想います。 |

| ヒュッテを後に下山 | ブナの巨木を眺める |

|

|

| ヒュッテで荷を取り下山にかかります。 | 火打は樹木が見事な山です。 |

| 横に伸びた岳樺 | 岳樺とブナ |

|

|

| 冬の日本海からの季節風のため、横に伸びた岳樺です。 | ブナが美しい黄葉をつくります。 |

| 落ち葉にも眼を奪われる | カエデ |

|

|

| 黒沢橋で遅い昼食 | 渓の流れに散り浮く紅葉 |

|

|

| 黒沢橋でくつろいで遅い昼食を採ります。カップヌードルですが、餅網で焼いた餅入りで、デザートには梨がでます。 | 渓の流れに、散り浮く紅葉、 波にゆられて、離れて寄って、 赤や黄色の、色さまざまに 水の上にも 織る錦 |

| 08年10月中旬 谷川岳 | ||

参加者 栗又(38年卒)、金子(41年卒)、高岡(42年卒)各OB、計3名 行き先 天神尾根〜谷川岳往復 期 日 10月17日(金)〜18日(土) 行 程 17日、東京〜土合、土合ハウス泊 18日、土合ハウス〜天神ロープウエイ〜天神平〜谷川岳往復〜天神平〜湯檜曽温泉〜上毛高原〜帰京 |

||

|

|

||

|

雲一つ無い、秋晴れの絶好の登山日和の中、谷川岳を目指しました。 この山行は、毎年行れる山の会旧気象部の秋の部山行に向けての下見山行で、来年度幹事である栗又OBの声かけで行いました。同じく来年度幹事の渡辺OBは腰痛のため、残念ながら下見には参加できませんでした。 紅葉シーズン真っ最中のため、ロープウエイは始発から長蛇の列で、登山道も列を作りました。登山道には、なぜか日頃の主役の中高年登山者のウエイトが少なく、8;2で若い世代で占めました。従って長蛇の列の進行速度も早く、予想より早く往復することになりました。 今回登山は、前夜泊での登山時間、会合のための宿の決定、鉄道のアクセスの良いルートの確認等、下見の目的を十分果たすことができました。 |

|

|

||

| 閑散とした土合駅 | もはや廃墟に近い |

|

|

| 前日夕方土合ハウスに集合しました。新幹線開通後、今は土合に行くのも不便です。湯沢から数少ない上越線で南下するか、水上からバスを来るかどちらかです。 | 無人の土合駅は廃墟に近い場所になってしまいました。 |

| 天神平から谷川ピーク | 尾根伝いの道 |

|

|

| 満員のロープウエイで天神平に着きました。今回はリフトで天神峠に登り、そこから尾根通しのコースを選択します。 | 天神峠から尾根通しの道と天神平からの巻き道との合流点を過ぎ田代沢側の斜面を歩きます。 |

| 紅葉の間にピーク | 熊穴沢避難小屋 |

|

|

| 青空の下、谷川が直ぐ近くに見えます。 | 熊穴沢避難小屋が見えて来ました。 |

| 鎖場下 | 第1段の鎖場 |

|

|

| 小屋の周りは人が多いため、過ぎてから休みます。 | ここから3段の鎖場が始まります。 |

| 第2段の鎖場 | 第3段の鎖場 |

|

|

| 数珠繋ぎで鎖場を登ります。 | 岩が乾いているので楽です。 |

| 仙ノ倉岳を望む | 天狗のトマリ場へ |

|

|

| 鎖場が終わると、潅木帯が終り森林限界を越え急に眺望が開けます。 | 上が潅木帯の終了点の天狗のトマリ場と言われる大岩があります。 |

| 仙ノ倉が近づく | 天狗のトマリ場にて |

|

|

| 天気が良いので抜群の眺望です。 | ここから次のポイントの天神ザンゲ岩に向かいます。 |

| 天神ザンゲ岩を過ぎて | 西黒尾根上部 |

|

|

| 天神ザンゲ岩を過ぎると、ピーク肩の標識が見えて来ます。 | 西黒尾根上部です。 |

| もう一息 | 肩への最後の登り |

|

|

| 肩に向かう木道に入りました。 | 肩への木道です。 |

| 肩の小屋に到着 | 万太郎・仙ノ倉を望む |

|

|

| 肩の小屋に着きました。 | ピークは混んでいます。 |

| 超満員のピーク・向こうはオキの耳 | ピーク下から望む白ケ門、朝日岳 |

|

|

| 今回もオキの耳には行きませんでした。 | ピーク付近は混雑していて腰を降ろせる場所がないので、西黒尾根側に一段下ります。 |

| ピーク下にて昼食 | ピーク下にて昼食 |

|

|

| ゆっくりと昼食です。 | 高岡OBは寛いでいます。 |

| 下山開始 | ピークをバックに |

|

|

| 下山を開始します。 | 続々登って来る登山者達に路を譲りながらゆっくりと下ります。 |

| まだ登る人が続々 | 今日はなぜか年寄りが少ない |

|

|

| 天狗のトマリ場まで下ってきましたが、まだまだ列を作って登ってきます。でも若い人たちばかりですから大丈夫でしょう。 | 熊沢穴避難小屋の屋根の向こうに天神峠の山が望まれます。 |

| 天神平に戻る | 双子耳峰を振り返って |

|

|

| 天神平に着きました。ここも紅葉見物の観光客で溢れています。 | 帰りは目星を付けていた湯檜曽温泉のホテルで汗を流し、下見のもう一つの目的である会合の宿を決め、水上経由で上毛高原駅に出て帰京しました。 |

| 9月下旬 高所順化の今年2度目の富士 |

斎藤(洋)(40年卒)と斎藤(雄)OB(41年卒)は10月に20日間の予定でエベレスト街道にトレッキングに行きますが、 最高地点がエベレストのベースキャンプ手前の、エベレストを良く見渡せる5,500mのピークを予定しているため、高度 順化のため2度の富士登山と低圧室での訓練を行っています。 下記は斎藤(雄)OBが、9月24日、25日に2度目の富士登山を実施した斎藤(洋)OB宛結果報告メールを、同時に 管理人が頂き山行リポートとして掲載させて頂いたものです。 |

斎藤(洋)様 さて富士山登山ですが、無事下山しました。25日早朝の電話では、風が強くて顔がこわばり、うまく話が出来ず失礼しました。 夏風邪が治らなかったのですが、風邪をひいて高山に登るのも訓練かと思い実施しました。24日は天気は晴れでした。

6合目までの道は工事で封鎖されており、吉田口の旧道を登りました。花が咲いていたりして楽しい道でした。昔登った道です。

8合目までの登りはだいぶバテました。少しめまいもしたのでゆっくり登り、5時間かかりました。8合目は大規模な治水工事が行われてい ました。

小屋は元祖室だけがやっておりましたが、宿泊者が20名くらいで寝場所が広かったので快適な睡眠が得られました。

25日、曇りで風が強かったのですが、5時半に出発して頂上を目指しました。調子は良くなかったのですが、必死に登ったら7時半ごろ頂上に着きました。

頂上には若い人が一人いただけで、夏の富士山とはだいぶ違うこと実感しました。強風と深いガスなのですぐ退散しました。

下山を始めると山は晴れ出しました。ずっと富士の頂上は見えていましたが、近くの山は何も見えませんでした。

5合目に降りて頭に手をやると、ざらざらするので、だいぶ砂をかぶったことわかりましたので、近くの温泉に入って帰宅しました。

写真何枚か送っておきます。

|

| 5合目より富士 | 6合目より富士 |

|

|

| ご来光 | 雲海 |

|

|

| 頂上へ | 頂上 |

|

|

| 頂上直下の花 | 旧道に咲く花 |

|

|

| 旧道に咲く花 | 旧道に咲く花 |

|

|

| 下山時の富士 | 下山時の富士 |

|

|

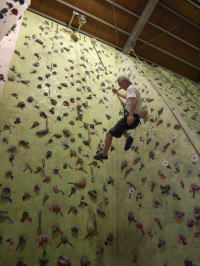

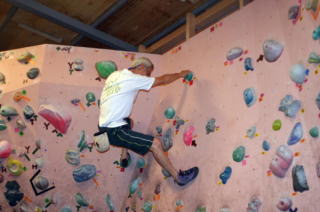

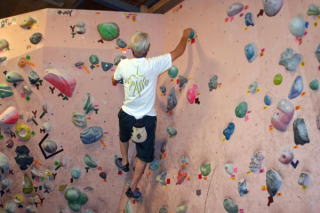

| 9月中旬 インドアクライミング | ||

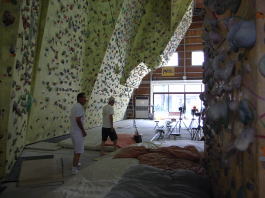

日時 9月13日(土) 場所 さいたま市 JR埼京線 中浦和 参加者 上田代表(34年卒)、斎藤(雄)、金子(41年卒)各OB |

||

|

|

||

|

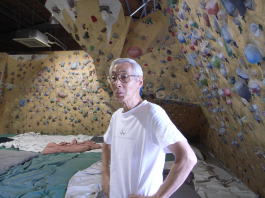

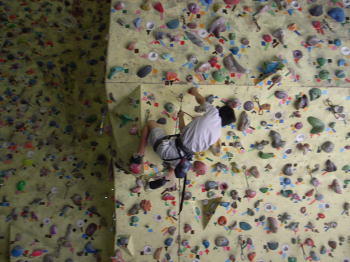

上田代表はクライミングの達人です。学生時代から岩登りに親しんで、山口耀久氏率いる独標登行会にも属し、卒業後 1960年3月中旬に不帰2峰正面壁センターリッジを2晩のビバークの末、積雪期初登攀を果たした、輝かしい記録もお持ちです。40代の時は中学生の息子さんと一緒に北岳バットレス4尾根に登られたそうで驚きです。 フリークライミングは60歳になった時、コーチについて週4回3ヶ月間みっちりと学んだそうです。上田代表の軽い身のこなしは尋常でなく、その秘密をいろいろお聞きしたので、山の会群像のページで、いずれご紹介させて頂きたいと想います。 |

|

| クライミングリポート |

|

|

|

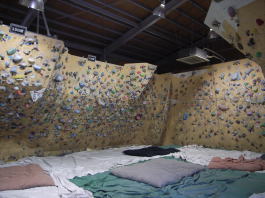

| クライミングジムはJR埼京線中浦和と武蔵浦和の中間にあります。 | 中に入るともの凄いオーバーハングの壁が圧するように圧し掛かってきます。 | 別な部屋には高さ3〜4mのハングした壁が周りを取り巻いています。 |

|

|

|

| 入会金と使用料、それにハーネス、クライミングシューズのレンタル料合わせて3,800円を払います。 | 2回から見た1階の壁です。カーテン売り場ではありません。 | 左の写真の低い壁で、それぞれグレードの印にしたがって一周するコースです。 |

|

|

|

| 中央の傾斜のある壁が入門コースです。下に人がいますが、人の大きさと壁の高さを比べると入門コースとはいえ高度感は充分です。 | 左の壁は全体がハングしていて、このコースは完全に重力に逆らいます。壁には滑落しても安全なようにビレーが下がっています。でもこんなところ誰が登るのかしら不思議です。 | 壁にはホールド、スタンス毎に傍にカラーのテープが貼ってあり、色別にグレードを表示しています。グレードを選んだら、目の前にあるホールドでも、他グレード であるなら触ってはいけないのです。 |

|

|

|

| クライミングシューズは、指先が折れるぐらいの小さいサイズを履きます。フリクションは効きそうです。 | ハーネスに安全環付きのカラビナを2枚装着し上の支点から下がっているザイルに結束します。 | 確保は確保器を使用します。この確保器は画期的な道具で、昔グリップビレイで行った動作をこれが果たしてくれるのです。これもアメリカ人の発明でしょう。 |

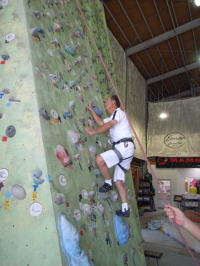

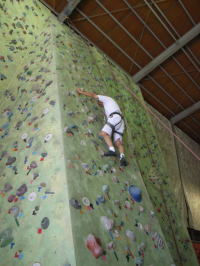

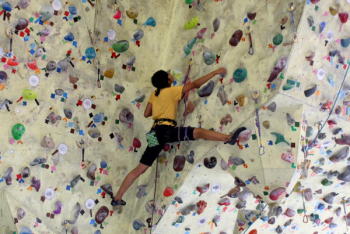

| 斎藤OBのクライミング |

|

|

|

|

|

|

|

|

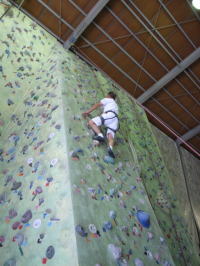

| 上部の支点で絶えずザイルを張っている状態のため落下しても安全です。 しかし登っている時はザイルが張られていることを忘れて虚空にいるような錯覚になります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

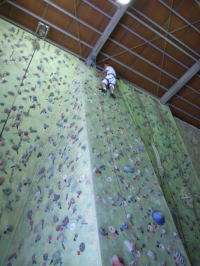

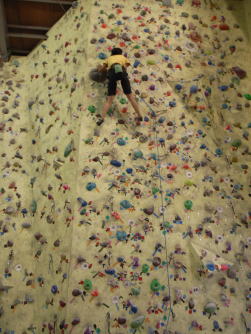

| 学生時代より20kgも体重が増加し体が重いため登らないつもりで来ましたが、だまされて登らされました。 | 2度目でやっとのことで上まで行きましたが、恥をかきに来たみたいです。 |

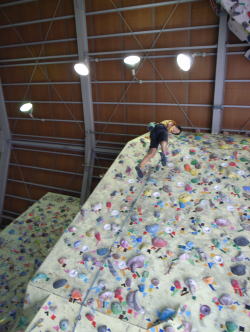

| 高校生たちのクライミング |

|

|

| 高校生の女の子です。蜘蛛のように壁に張り付いています。 | 滑川高校のメンバーです。 |

|

|

|

|

| 大ハングに挑んでいます。 | 斎藤OBの後輩川越高校の山岳部のメンバーです。早稲田に入って山の会に入会するように勧めました。 |

| 上田代表の華麗なるクライミング |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 9月上旬 赤岳 |

| 参加者 吉田OB(38年卒) 他3名 計4名 期日 08年9月6日(土)7日(日) 2日間 行先 南八ヶ岳 赤岳 行程 9月6日 新宿〜茅野〜美濃戸口〜美濃戸〜赤岳鉱泉泊 7日 赤岳鉱泉〜赤岳〜行者小屋〜美濃戸〜茅野〜新宿 |

|

|

|

9月7日 夜半雨音激しい、2時満点の星空。3時発で地蔵峠をつめ05:00

|

| 08年9月上旬 常念岳 | |

参加者 稲吉、斎藤、杉村、金子(41年卒)各OB 4名 行き先 一ノ沢〜常念岳往復 期日 9月5日(金)6日(土)7(日)、3日間 行程 5日、新宿〜ホテルアンビエント安曇野(ホテル送迎用高速バス) 6日、ホテル〜一ノ沢登山口発(6;47)〜常念小屋着(12;17) 7日、常念小屋発(6;10)〜常念岳着(7;45)発(8;30)〜常念小屋着(9;30) 常念小屋発(10;00)〜一ノ沢登山口着(14;00)〜ホテル発(15,30)〜新宿 |

|

|

|

|

|

初秋の北アと槍穂の展望を味わうために、常念岳に行きました。 常念は松本平からは、その端正な山姿から北アの盟主みたいな貫禄があり、涸沢からは、穂高とは別次元の山容で、正面に鎮座しています。 夏の終りから連日の雷雨に見舞われた天候の中で、悪天を覚悟して行った山行でしたが、行動中は降られず幸いでしたが、下山中猛烈な雷雨に襲われてしまいました。 |

|

|

| 常念のピークにて | |

|

|

|

| 一ノ沢登山口 | 沢沿いを登る |

|

|

| 新宿からバス送迎付の格安宿泊プランを利用し、安曇野のリーゾートホテルアンビエントで一夜リラックスして、タクシーにて一ノ沢登山口に向かいました。週末にも係わらず、登山口は団体1パーティがいるだけで閑散としています。登山口までは路線バスがなく、アプローチはタクシーと自家用車だけですがパーキングは乏しいのです。 | 一ノ沢は安曇野から常念に登るルートですが、距離が長くピークまでの標高差も1560mあるため、休憩を短くして、ダレずにひたすら登ることにしました。初秋とはいえ曇天で湿度が高く体中から汗が吹き出てきます。ルートは沢筋のため水の補給が容易なことが判り、ここで水筒の水をカラにします。 |

| 現在地の確認 | 笠原沢出合 |

|

|

| 曇天のため現在地が判りにくいのです。登山道は沢筋を辿ったり、高巻いたりして付けられています。この一ノ沢の上流は狭くて、水量は多く暴れそうな沢のため、昔はあまりポピュラーな登山道ではなかったような気がします。 | 途中左岸に渡って、再び右岸に戻ります。少し沢筋が広がったところで、ミアマアキノキリンソウ、ナズナ、ハクサンシャジン、トリカブト、シモツケソウなどの高山植物の小群落に出会います。 |

| 一ノ沢上部を望む | 胸突き八丁の登り |

|

|

| この辺から沢は源頭に向かって傾斜を増して来ます。常念は5月のGWの雪山の候補にも考えていましたが、地形から判断するとこの沢筋のデブリ跡は凄いものになりそうで、登路としてあまり快適そうではありません。 | 沢が傾斜を増し胸突き八丁という名の、大きく高まく場所に差し掛かりました。ここは夏道で残雪期は沢通し登るようです。沢の右岸の崖に強引に付けられた登山道でジグザグに大きく高度を稼ぎます。やがて再び沢と合流し最後の水場を経て、左岸の尾根筋に取り付きます。 |

| 第3ベンチ | 常念乗越 |

|

|

| 最後の水場からコースタイム50分で乗越ですが、実際はもっとかかります。第1、第2、第3ベンチがあり、乗越まであと300mの第3ベンチに到達しました。 | 1160mを登って常念乗越に着きました。ちょうど丹沢の馬鹿尾根の標高差と同じでしょうか。まだ12時30前のため昼食をを採り、予定通り常念岳をピストンすることにしました。常念小屋に入って昼食を採った後、外を見たら激しい夕立が降ってきたため、本日の常念ピストンは断念し翌朝に回しました。 |

| 夜明けの常念乗越 | 朝の常念岳(ピークは隠れている) |

|

|

| 夜明けの常念乗越です。西はすばらしい快晴ですが、安曇野は雲に覆われています。 | 朝の常念岳です。ここから見えるピークは肩で、常念のピークは後ろの稜線上にあります。 |

| 朝の槍穂遠望 |

|

| 夜明け前、小屋の窓から外を見ると、槍穂の稜線が夜空にくっきりとしたシルエットを描いていました。手前の尾根が東鎌尾根で左端に西岳小屋があり、東鎌は屈曲して槍に向かいます。西岳小屋、殺生小屋、槍肩の小屋、南岳小屋、北穂小屋の灯火が夜空にイルミネーションのようにまたたいていたのです。 |

| 登り始めて横通岳を振り返る | ピークまで標高差400mあり。 |

|

|

| 朝、朝食を済ませ常念岳に向かいます。急な登りのため振り返るとみるみる内に常念小屋が遠ざかり、横通岳が大きく横たわっているのが望まれます。 大天井岳はまだ見えません。 |

北アルプスらしい花崗岩のガラガラした登山道で、ペンキの印を見失うと似たような踏み跡に紛れ込んでしまいます。積雪期でガスったら厳しいと想います。 |

| 手を使う場所もある。 | 前常念岳から三股への分岐 |

|

|

| たまに手を使う場所もありますが僅かです。多くの人が登っているため浮石は多くありません。 | 前常念岳への巻き道と分かれます。前常念岳を経由し尾根筋を三股に下るルートです。 |

| 常念の肩、ここから本当のピークが見える。 | 奥穂も見えて来た。 |

|

|

| 肩に着きました。目の前に小屋から見えなかった本当の常念のピークがあります。 | ここまで上がると奥穂も見えてきましたが、雲も大きく張り出して来てしまいました。 |

| ピークにて。 | ピークにて。 |

|

|

| 肩から一登りで常念のピークに着きました。ピークは方位盤と祠があり、人が3人やっと立てるほどの狭いピークです。 | 3人立てないのでピークから一段下がって記念写真を撮ります。 |

| 蝶ケ岳の稜線を望む。 | 穂高は雲に隠れる |

|

|

| 蝶ケ岳への稜線です。安曇野側は雲に覆われ、穂高も雲に包まれてしまいました。 | 時折徳沢辺りでしょうか、梓川の河原が見えます。昔は蝶ケ岳の下山路は長塀尾根経由徳沢が主流でしたが、今では三股経由で安曇野に直接下るルートが主流のようです。 |

| 40年近く前の穂高 | 40年近く前の穂高 |

|

|

| 20代の中盤に杉村OBと燕、大天井、常念、蝶と縦走した時の写真です。今回雲に覆われて、涸沢が見えなかったため古い写真を掲載してみました。 | 左は杉村OBが撮影したコダックフィルムの写真、上は金子OBが撮影したフジフィルムの写真で色が異なります。 |

| 穂高の眺望を諦める。 | 常念小屋に戻る。 |

|

|

| 写真好きの斎藤OBは好撮影ポイントで粘りましたが、とうとう穂高は雲の中から出てこないため、諦めて下山します。 | 常念小屋に降って来ました。ここでタクシーの予約をして、荷物を纏めて下山に取り掛かりました。 |

| 一ノ沢の下り、常念を振り返る。 | 笠原沢出合で昼食、この後雷雨に襲われる。 |

|

|

| 乗越から快調に飛ばし胸突き八丁を降り終えて、常念を振り返ります。登りではガスっていたため常念は見えませんでしたが、もし見えていたら余りにも高いので気持ちが萎えていたでしょう。 | 広い河原の笠原沢出合まで降ってきて、ストーブで湯を沸かしカップヌードルの軽い昼食を採りました。この後、雨具を着る間もなく連日、日本全国で繰り広げられていた局地的な激しい雷雨に襲われました。鉄砲水と落雷の恐怖とタクシーの予約時間に間に合わない恐れが重なって、川のようになった登山道をひたすら走った結果、足の筋肉細胞の大半を破壊してしまいました。 |

8月上旬 苗場山 |

||||||||||||||||||||

| 参加者 笠原OB(40年卒) 他1名 計2名 期日 08年8月5日(火)6日(水)7日(木) 3日間 行先 赤湯〜苗場山 行程 8月5日 横浜〜大泉〜赤湯温泉 6日 赤湯〜昌次新道〜苗場山頂 7日 苗場山頂〜赤湯〜湯沢〜六日町〜大泉 |

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||

| 以下は笠原OBのリポートです。 8/5(火) 兄の車で二人、三国峠のトンネルを越え、林道ゲートへ13:00。 8/6(水) 濁流となり、小屋の主人から行動ストップ。様子をみていると、濁流の水かさも少し収まり、 8/7(木) 晴れて上信越国境稜線が見えるが蒸し暑い。下山にかかる。登山者と会わず。

|

||||||||||||||||||||

| 8月上旬 富士山 | |

| 参加者 斎藤(洋)OB(40年卒) 斎藤(雄)OB(41年卒) 2名 日時 8月4日(月)5日(火) 2日間 場所 富士山 行程 8月4日 新宿発高速バス(7;45)ースバルライン5合目着(10;10)ー本8合目小屋着(15;50) 8月5日 小屋発(4;00)−頂上着(6;00)ー剣ケ峯(7;00)−5合目着(10;40)バス発(12;00) |

|

|

今秋のヒマラヤトレッキングに備えての高所訓練も兼ねて、斎藤(洋)さんと富士山に登ってきました。当初は開山前の静かな時期(6月後半)に登る計画でしたが、天候が優れず、一時中断し、その後斎藤(洋)さんが8月4・5日に登山する計画をたて、私が便乗させてもらう形となりました。 富士山は60歳で山を再開以来2度目です。1度目は須走口から長男と登ったのですが、まだ体力があったのか、あまり苦労なく日帰りできました。ただこの時は、山再開から1年後でしたので、軽い高山病を経験しました。今回は体力と高山病のチェックが課題です。

|

| 富士山頂に立つ斉藤(洋)OB |

|

朝7:45、新宿発の高速バスに乗り、ほぼ定刻の10:10にスバルラインの5合目に到着しました。何10台ものバスが駐車し、バス発着所周辺は人で一杯です。さすが夏の富士山に登るのは、国民的行事に思えます。天気は晴れ、今日1日は持ちそうです。 斉藤(洋)さんが食堂で昼食を取るというので、弁当持ちの私は先行することにしました。昨年5月の涸沢での登りで、斉藤(洋)さんの軽快さに圧倒されていたので、初めから一緒に歩くつもりはありません。二人それぞれが自分のペースで本8合目まで登り、本日の山小屋、本8合目の「胸突江戸屋」で会うことにしました。 |

| 6合目周辺 | 7合目への登り |

|

|

|

10:30、5合目、2300米、人込み中を歩き出し、10:50、6合目、2400米の山岳救助センターに着きました。ここに頂上が見渡せ、休息が取れる台地がありましたので、第一食を取りました。 |

ここから岩稜を登ります。 |

| 7合目への登り | 7合目の花 |

|

|

| 高山植物を見ながら、高度を稼ぐと、12:20、7合目、2700米に着きました。 | |

| 7合目の花 | 7合目の飲み物代 |

|

|

|

ここからしここからしばらく登ると、7合目の富士一館に着きました。ここでのペットボトルは1本400円でした。 |

|

| 8合目への登り | 8合目への登り |

|

|

| 天気は晴れたり曇ったりですが、あまり周りの景色は見えません。8合目への登りも岩稜です。上に小さく見える鳥居は7、5合目です。 |

8合目の小屋・蓬莱館が見えて来ました。 |

| 本8合目への登り | 突然のガス |

|

|

| 14:00、8合目、3040米の太子館に到着、本日の行程の大半は終わったと思い、ゆっくり休みを取りました。 | 岩稜は歩きやすかったのですが、8合目から砂地を歩く道となり、実際はここからが疲れる行程となりました。 |

| 8合目の小屋 | 8合目から見下ろす |

|

|

|

15:00 3200米の元祖室に到着しました。 |

、7合目方面を見ながら休息をとりました。。 |

| 本8合目・斉藤(洋)0B | 本8合目・斉藤(雄)0B |

|

|

|

この後、のこのこ1時間ほど時間かけ、本8合目まで登り、富士山ホテルを越えると、突然、15:50、3360米、「胸突江戸屋」に着くことが出来ました。斉藤(洋)さんは1時間以上前に到着とのことで余裕の顔つきで迎えてくれました。小屋前で写真を撮り休息をとっていると、突然頂上近くで落雷があり、かなり近くやばい感じなので小屋に逃げ込みました。 |

夕食はレトルトのカレーでしたが、食べられました。ペットボトルの水を買いましたが、500円でした。1合上ると100円上る勘定です。18:00、寝る準備に入りました。しかし狭いベッドに押し込まれ、肩がぶつかり合って寝にくいのと、人いきれで暑いのと、3360米の高度もあって、ほとんど寝られず、翌朝2:00までほぼ仮眠だけの一晩でした。夜半は雷がなり、かなり雨が降っていました。 |

| 海側の空 | 空の変化 |

|

|

|

朝2:00に点灯があって、宿泊の皆さん起きだしました。外はかなり強い雨が降っており、ご来光は望めそうもありません。大半の人が出てゆく中で、斉藤(洋)さんと私は、4:00に出発することにして、しばらくウトウトしていました。4:00から準備を始め、持参の、軽い朝食をとった後、雨の中外へ出ました。天気が悪ければ、頂上にタッチしてすぐ降りることにしました。

|

4:30 本8合目、3360米を出発しました。私の体は重くて、調子が出ないので、洋任さんには先に行ってもらいました。ただこの頂上への登りは、7・8合目から登ってくる人が多く、かなりゆっくりな登りのペースなので助かりました。歩いているうちに雨がやんで、太平洋上の空が明るくなってきました。ご来光ではありませんが、空がきれいに変化してゆくところを楽しめました。 |

| 頂上への登り | 残雪 |

|

|

| 心身ともに余裕が出来てきましたので、頂上への登るなか、何枚かの写真を撮りました。 | |

| 頂上直下 | 久須志神社 |

|

|

| ほぼコースタイムの1時間30分で、鳥居を越えて吉田口頂上に着いたら、斉藤(洋)さんが待っていてくれました。頂上着は6:00でした。 |

頂上直下は行列ができていましたが、久須志神社周辺は混雑なく、頂上の広いことが実感されました。

|

| 上奥の宮・斉藤(洋)OB | 上奥の宮・斉藤(雄)OB |

|

|

| 上奥宮で写真を撮ります。 | |

| 火口 | 火口 |

|

|

|

火口壁・剣ヶ峰を背景にして写真を撮ります。 |

あまり乗り気でなかったのですが、天気が好転し、斉藤(洋)さんがお鉢まわりをやるというので、私も付き合いました。 |

| 剣ケ峯 | 浅間大社奥宮 |

|

|

| お鉢回りは時計と同じ右回り、逆の左回りがありますが、まず浅間神社に行き、そこから剣ヶ峯をめざす右回りを取りました。斎藤(洋)さんが先行し、私がしばらく遅れます。右回りに行く対面に剣ヶ峯が見えます。 |

伊豆岳、成就岳を越えると、御殿場口、富士宮口の頂上に出て、近くに浅間大社奥宮があります。斉藤(洋)さんはここでお嬢さんの安産のお守りを買われたそうですが、私のところは、現在は必要ありません。 |

| 剣ケ峯 | 測候所跡 |

|

|

| 剣ヶ峰が日本で一番高いところです。目の前に剣ヶ峰を見て、軽い食事を取って、ひと踏ん張りすると、測候所跡に出ます。 |

私たちが山の現役の時代、この測候所も現役でした。一応登ってみると、斉藤(洋)さんが待っていてくれました。 |

| 剣ケ峯にてスイス人と | 火口壁 |

|

|

|

7:00 3777米 剣ヶ峰頂上です。ここで外人夫婦から写真を撮ってくれと頼まれましたので、撮った後、顔も言葉もドイツ的であったので、ドイツ人であるか尋ねてみたら、スイス人でした。私が剣ヶ峰での斉藤((洋)さんの写真を撮り、斉藤((洋)さんが私とスイス人夫妻の写真を撮ってくれました。

|

そのまま右回りをして、光によって色の変わる、壮絶な火口壁の写真を撮り吉田口の降り口に出ました。平地と下りでは、斉藤((洋)さんにも負けないつもりでしたが、ご本人闘志一杯なので、下りも負けてしまいました。 |

| 火口壁 | 火口壁 |

|

|

|

この時間下山路は晴れていました。8:00 「胸突江戸屋」に着き、600円のカップラーメンを食べ、8:30 下山を開始し、駆けるように降りて、5合目に10:40に着きました。だいぶがんばった見返りに両足に大きな豆が出来てしまいました。頑張っても斉藤((洋)さんには追いつけず、だいぶ先行して着いていたようです。 |

今回の富士登山で分かったことは、体力は落ちている、登りではコースタイムの1、5倍かかる、しかし高山病にはならず、高地でも何とかいけることで、ヒマラヤトレッキングは何とかやれそうとの感触を持つことができました。 |

| 下山路から | 中央道から見た冬の富士山 |

|

|

|

相変わらず混雑の5合目で昼食をとり、12:00発の新宿行きのバスに乗りました。バスは満員で、夜行バスのように全員が深く寝入っていました。 富士山の吉田口降り口は8合目まで須走口と同じです。8合目の江戸屋のところで、左に行けば富士吉田、右に行くと須走りになります。一応標識もあり、英語での表示もありましたが、外人にはもっと親切な表示が必要と思われます。先回、須走口に下りた際、スバルライン5合目に車を置いた外人グループが間違って須走口に下りてしまい、苦労しているのに遭遇しました。通訳の手伝いまではしてあげたのですが、スバルライン5合目までのタクシー代4万円の援助は出来ませんでした。 |

今回登った夏道は、冬、雪の積もった富士山では、はっきり見ることが出来ます。最後に冬の富士山を中央道から撮った写真を添付しておきます。右が屏風尾根、真ん中が吉田大沢、左が吉田口・須走り口の登山道です。 |

| 8月上旬 唐松岳〜白馬三山縦走〜蓮華温泉(朝日岳は断念) | ||

| 参加者 小田OB(41年卒)他 家族(ご子息)1名 計2名 日時 8月1日(金)2日(土)3日(日)4日(月) 4日間 場所 唐松岳〜白馬岳〜蓮華温泉 行程 1日、朝上野発ー長野ー細野ー八方尾根ー唐松小屋 2日、唐松岳ー不帰岳ー白馬鑓ー杓子岳ー白馬岳 3日、白馬岳ー三国境(朝日断念)−小蓮華岳ー白馬大池ー蓮華温泉 4日、蓮華温泉ー平岩ー帰京 |

| 小田OBは毎年夏ご子息とアルプスを縦走しています。昨年はこの時期も白根三山を縦走しました。 朝日岳には因縁があります。5年前、杉村、金子OBの同期3人で山再開後初めてアルプスを目指し、7月の中旬に栂池から白馬岳の予定で出かけましたが、初日から梅雨末期の集中豪雨に会い、大池泊まりを余儀なくされ、翌日はかろうじて小蓮華岳に登ったものの悪天のため蓮華温泉に下山しました。その時蓮華温泉で待ち合わせた沼田OBと共に、浴槽から眼の前に聳える五輪尾根を従えた朝日岳を見ながら、翌夏はぜひ登ろうと決めました。 翌夏、梅雨が明けそうもありませんでしたが、都合で前年と同じ7月の中旬に、金沢から沼田OBも参加し小田、稲吉、杉村、金子OBが白馬〜雪倉、朝日を目指しました。満を持して細野に前泊し、雨交じりの天気の中、大雪渓から白馬岳に登りました。今回は大池経由より楽だろうと大雪渓コースを選びましたが、前泊したのにもかかわらず手強い標高差にしごかれました。翌日は濃霧と強風の中、白馬を越えて三国境まで行きましたが、そこで予定通り朝日に行くか、断念して蓮華温泉に下るか、しばらく議論しましたが、結局断念して白馬大池に向かい再び蓮華温泉に下ってしまいました。しかし大池では青空が拡がり、蓮華温泉の浴槽では陽が暮れても夜空に聳えている朝日岳を見て、心穏やかではありませんでしたが、三国境で断念した本当の理由は、天候もあるけれど体力に自信がなかったことを、改めて噛み締めながら諦めたのです。 その後しばらく皆、朝日岳の事はは忘れていましたが、小田OBはしっかり憶えていて、今年悲願の朝日岳を長躯唐松岳から目指しました。しかし、結果として今年も天候がさえず、三国境で朝日行きを断念し三度蓮華温泉に下ってしまいました。私たちにとって朝日岳は遠い山でした。 朝日岳から蓮華温泉への下山路である五輪尾根の末端に、水量の多い瀬戸川がありここを渡らないと蓮華温泉に出られません。雪倉からの旧鉱山道もこの上流を渡ります。しかし瀬戸川は直ぐ暴れるために、足場パイプの架橋は梅雨時に川が増水すると必ず流されてしまい、7月の山行前は朝日小屋のHPで糸魚川市役所がいつ架橋するか毎日確認します。今年も小田OBが朝日に行くと聞き、朝日小屋のHPを見たら7月の連休前ぎりぎりで架橋されていました。、しかし後で判ったことですが、小田OBが山行中に、大雨でこの橋は流されてしまったそうです。もし朝日に向かっていたら、蓮華温泉には下れず小川温泉経由となり大変だったでしょう。 |

| 8月上旬 立山 | |

参加者 金子OB(41年卒)他家族2名 計3名 日時 8月5日(火)6日(水)7日(木) 3日間 場所 立山 行程 5日、上信越道ー長野ー大町ー扇沢ー室堂ー雷鳥荘 6日、雷鳥荘ー一ノ越ー雄山往復ー雷鳥荘 7日、雷鳥荘ー浄土山分岐ー室堂山展望台ー室堂ー扇沢ー長野ー帰京 |

|

| 家族サービスのために山を知らない家内と大阪に住む息子を誘って、労せずして雲上の 楽園を楽しめる立山に 行きました。昔の人々は称名川に沿って登ってきて、弥陀ヶ原の広大な風景に驚きながら地獄谷の灼熱の噴煙の 先に、白い雪と緑の這松に覆われ天空に聳える山々を間じか見て、地獄と浄土を一目で感じたことでしょう。 何度見ても室堂からの絶景はとりわけすばらしいものと想います。 昔と違って夏の室堂周辺は家族連れのトレッカーが主体で、宿の雷鳥荘は温泉もあり個室で浴衣でくつろげます。 昔からの常連客の方と話したら、この宿も徐々に宿泊客に合わせて山小屋からの脱皮を図ってきたそうです。 時間があるので、玉殿の岩屋や国重文の室堂、更には室堂山の展望台で懐かしい五色が原や薬師、黒部五郎 などの山々を眺めました。まだまだ室堂周辺には行ってみたいところがたくさん残っています。室堂乗越から立山川 を見たり、奥大日や松尾峠から旧立山温泉の古道も歩いてみたいところです。 最近は、今を楽しむ山の他に、歳を重ねて体力がなくなっても楽しめる山も捜しているような気がします。 |

|

| 懐かしき雷鳥沢と室堂乗越の彼方に望む毛勝三山 | |

|

| 一ノ越へ | イワキキョウ |

|

|

| 雷鳥荘は雷鳥沢寄りにあり、室堂山荘まで出るには1時間ぐらいかかります。一ノ越を目指します。路は昔に比べると驚くほど整備されています。 | 一の越から雄山の登りは植物がほとんどありません。ピーク近くになる岩の間からとイワギキョウが顔を覗かせてくれます。雄山のキキョウはブルーの色、大きさなど見事です。 |

| 雄山頂上 | 一ノ越からの下り路 |

|

|

| 雄山頂上の雄山神社の鳥居です。一ノ越で富山在住の登山者の方とお話しましたが、地元では昔に比べると立山登山は減ったようです。でも相変わらず人気で小学生、中学生の団体で賑やかにです。 | ザレた雄山の路をやっとのことで下り、一ノ越でゆっくり昼食を取っていたら急に辺りには登山者がいなくなりました。浄土山を見ながらゆっくりと下ります。 |

| 玉殿の岩屋 | 重文・室堂 |

|

|

| 室堂山荘に着いて、室堂台地の中腹にある立山開山伝説の玉殿の岩屋を見に行きました。山荘の裏から浄土川の谷に向かって暫く下ると、岩の崖がありその下に岩屋があります。立山開山の佐伯有若少年が逃げた白鷹を追って、途中邪魔をした大熊を矢で射抜きその血を頼りに追ってこの岩屋にたどり着いたら、驚いたことに熊に姿を変えていた阿弥陀如来が有若少年に開山を命じた伝説です。「剱岳点の記」にも登場しますが、岩屋は2つ並んでいて1つは深く、目の前に立山三山が聳え直ぐ下の雪渓で水も得られるため修行には理想的な場所です。 | 国重要文化財の室堂です。江戸時代に建築された建物で、外壁は独特の木組みで組み立ててあり、下で製材してここで組み立てたものでしょう。今まで風雪の中、良く持ったなと想います。明治中期、針ノ木、平、ザラ峠、立山温泉から雄山登山を目指し直接室堂にやって来たアーネーストサトウの紀行文では、この室堂は屋根だけで外壁は無く雨の中小屋の焚き火の煙で閉口したと記されていました。恐らく外壁はその後に付けられたのでしょう。 室堂の中は博物館になっていて、立山信仰の歴史を描いたパネルが展示してあります。 |

| 室堂山から望む五色・薬師 | 早稲田ワンゲル部パーティと出会う |

|

|

| 最終日、室堂山荘から浄土山の稜線に上がる路を登ってみました。立山温泉からの古道かと想いましたが、違っていて室堂から浄土山への登山道で、その分岐から更に進むと展望台がありました。標高は一ノ越と同じです。ここからはザラ峠、五色、薬師、赤牛、黒部五郎、笠、穂高などの懐かしい山々を一望に臨むことができ、重荷に喘いだ夏合宿の縦走を思い出しました。 | 浄土山分岐から下山中、下から大きなザックを背負い、首からマップケースを提げた一団が登ってきました。曲がり角で路を譲りながら「どちらのワンゲルですか?」と尋ねたら思いがけず「早稲田大学です」との答えが返ってきました。私が山の会OBであることを告げると、リーダーはパーティの歩みを止めて2,3話しました。今年の夏合宿は短く、仙人から欅平までで今日の行程は浄土を越え剱沢だそうです。剱沢に行くためにわざわざ浄土を越え立山三山を辿って行くいう不合理な事が今でも行われていることを知り、とても嬉しくなりました。 |

| 7月中旬 富士山 | |

| 参加者 秋野OB(41年卒)他 日時 7月10日(木)〜11日(金) 夜間登山 場所 富士山 行程 10日、5合目吉田口発(18;00)−11日8合目白雲荘着(2;00)−頂上着(4;00) |

|

| 雲海 | |

|

夕方5合目を出発し夜中に登り、明け方4;00山頂に着きました。 プロのカメラマンも同行したので、素晴らしい写真が撮れました。

|

| 山中湖より富士山 | |

|

|

| 8合目白雲荘前にておにぎりを食べる | 夜明け前の道を辿る |

|

|

| 旧気象庁測候所 | 山頂 |

|

|

| 6月下旬 第9回気象部OB会上諏訪温泉・ 霧が峰 | |

参加者 宮野0B(35年卒)、恩田、金子(弘)、胡桃、三木各OB(37年卒)、胡桃夫人、栗又OB(38年卒) 笠原OB(40年卒)、笠原夫人、関根OB(40年卒)、関根夫人、梅崎OB(40年卒)、渡辺、金子(治) 各OB(41年卒) 計14人 日時 6月22日(日)23日(月) 場所 OB会 上諏訪温泉 「渋の湯」 ハイク 渋の湯〜沢渡〜ヒュッテジャベル〜物見岩〜蝶々深山〜車山湿原〜ヒュッテジャベル〜渋の湯 |

|

|

|

|

| 気象部OB会は過去8回開催され今年で9回目を迎えました。今回のOB会は竹内夫人、胡桃夫人、笠原夫人の 奥様方に幹事をお願いいたしましたが、諏訪市在住の金子(弘)OBには陰ながら多大にお世話になりました。 尚今年度幹事の1人竹内夫人は、残念ながら急な病気人院のため竹内OB共々参加できませんでした。 過去8回までの気象部OB会は下記の地で開催されました。 第1回 1998年10月 下諏訪温泉 第2回 2000年10月 白馬村 栂池自然園トレッキング 第3回 2002年10月 桃の木温泉 夜叉神峠・高谷山 第4回 2003年 9月 鈴蘭小屋 中村OB追悼山行・乗鞍岳 第5回 2004年10月 岳温泉 安達太良山 第6回 2005年10月 那須湯元温泉 茶臼岳(悪天のため登山中止) 第7回 2006年10月 蓼科温泉 北八っ横岳〜大岳 第8回 2007年 7月 新穂高温泉 西穂高独標 |

|

|

|

|

|

霧が峰、物見岩にて。 栗又OBのストックはカメラ用の足が付いているスグレモノです。このストックを使用してセルフタイマーで撮影しました。 前列左から笠原、関根、栗又、恩田各OB 後列は金子(治)、渡辺、梅崎、各OB、笠原夫人 宮野、金子(弘)、三木各OB |

|

|

|

|

ヒュッテジャベル前にて、いざ出発です。 左から三木OB、関根夫人、宮野、関根、金子(弘)、栗又、梅崎、渡辺、胡桃、恩田各OB。 胡桃ご夫妻と関根夫人はお留守番です。 |

|

|

|

|

ヒュッテジャベルから登り始めて最初の丘のピークです。広大な霧が峰を改めて眺めます。 左から梅崎、金子(弘)、栗又、三木、宮野各OB 笠原ご夫妻、関根、恩田各OB。 |

|

|

|

| ジャベルを出て丘に登ると、急に眺望が開けてきた。 | |

|

|

| 梅雨の厚い雲が拡がってきた。 | |

|

|

| 霧が峰の名の通り、車山がガスに隠れてきた。 | |

|

|

| 渋の湯から、いざ霧が峰に出発 | マイクロバスで沢渡まで | ヒュッテジャベルに向かう |

|

|

|

| 昨晩のOB会は賑やかでした。三味線のお師匠である胡桃夫人の三味線演奏もありました。また旅館渋の湯の源泉も見事でした。 | 天気が怪しいですが、チャーターしたマイクロバスで霧が峰に向かいます。 | 沢渡(さわわたり)の駐車場でバスを降り、ヒュッテジャベルに向かいます。 |

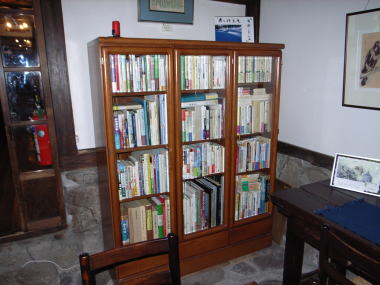

| ヒュッテジャベルの前景 | 落ち着いた食堂 |

|

|

| ヒュッテジャベルは、フランスの登山家エミール・ジャベル著「一登山家の思い出」を翻訳した尾崎喜八氏が、ジャベルにちなんで名付けた香り高いヒュッテです。 | 先代オーナー高橋達郎氏は伝説の雑誌「アルプ」の創刊号を始め「アルプ」に度々寄稿しており、ご自身も何冊か本を出していた文筆家でした。今はお亡くなりなって、2代目の保夫氏が継いでいます。 |

| ゆっくりコーヒーを楽しむ | 奥の暖炉のある重厚な部屋 |

|

|

| 金子(弘)OBは高橋オーナーと登山史家の布川欣一氏と共に主催者となって、戦前、今は消失したヒュッテ霧が峰において、著名な文学者や登山家が集まって開催された山の曾を2005年に、70年振りに復活させました。 | 旧館でしょうか。左の食堂から奥に入ると、落ち着いた重厚な造りの部屋があり、手前に薪ストーブ、壁には大きな暖炉があります。 |

| グランドピアノが置かれている | 幾つかある書棚の一つ |

|

|

| 右奥にグランドピアノがあります。かの巨匠ウィルヘルムケンプと親交があった高橋達郎氏が音楽好きで、それが2代目の高橋オーナーに引き継がれ、ここで春、秋の年2回、ここでコンサートが開かれます。 | 部屋の何箇所かには本棚があり、ぎっちりと山の本が詰まっています。 やはりジャベルと懇意の恩田OBが寄贈したのでしょうか、この山の会の50年史もありました。このヒュッテの一室に尾崎部屋と呼ばれる、尾崎喜八氏の書物や書簡を集めた部屋があるそうです。 |

| いよいよ出発 | 谷を出てゆるやかな丘を登る |

|

|

| さてコーヒーを楽しんだ後、いよいよ出発します。霧が峰がホームグランドの金子(弘)OBが先導して案内してくれます。 | 天気ははっきりしないため、男女倉を通って八島湿原を周り蝶々深山に至るコースを変更し、物見岩に向かいます。 |

| レンゲツツジが満開 | 草原のピークに立つ |

|

|

| ジャベルの樹林帯を抜けると、すぐゆるやかな丘の斜面の登りになります。霧が峰の雄大な景色が広がります。レンゲツツジは満開でそこかしこ斜面の緑を赤く染めています。 | 時々雲の間から、太陽が顔を出し緑の草原に光を注ぎます。車でビーナスラインを通っただけでは判らない霧が峰の本当の景色が見られます。 |

| 見渡す限りの緑の草原 | 光を浴びて一休み |

|

|

| 遠くに八島湿原と御射山が望まれます。 | 気持ちも良い小ピークで一休みです。 |

| こんなに草原が続く山も珍しいものです | 完備した標識 |

|

|

| なだらかな丘をゆっくり下ります。 | 物見岩への分岐に出ます。標識は完備していますが、冬に吹かれたら厳しいでしょう。 |

| 物見岩 | 今度は蝶々深山へ |

|

|

| ゆったりした路を辿ると、やがて物見岩のピークに着きました。霧が出てきて視界が急に悪くなりました。 | 物見岩で記念写真を撮り、蝶々深山に向かいます。ピークを下るとまた少し視界が良くなりました。 |

| 美しい草原 | 蝶々深山のピーク |

|

|

| 振り返るとどこまでも美しい草原が続いています。 | 蝶々深山のピークに着きました。早めですがここで昼食です。 |

| 怪しい雲行き | 車山を断念 |

|

|

| 宿のおにぎりを食べていると、見る見るうちに辺りが濃い霧に包まれて来ました。雨の気配を察した恩田OBの意見で直ぐ出発することになりました。 | 下る途中、課外授業で訪れた多摩市の元気な小学生の一団と出会います。雲行きがおかしいため車山を諦めジャベルに下山します。この辺りから雨具を着ける間もなく強い雨が降って来ました。 |

| 土砂降りの雨 | 駆け込んだジャベルでほっと一息 |

|

|

| 山の雨は激しく、時折雷も響きます。ずぶ濡れになってジャベルに駆け込みました。この雨で子供たちの一団はどうしたでしょうか。 | ストーブの脇で濡れた衣類を乾かしながら時を過ごします。そして雨の止み間を狙ってマイクロバスまで走り下山しました。途中、胡桃OBの呼びかけで闘病中の小林(庸)OBのお見舞いを購入しました。そして宿まで戻り温泉で温まって解散しました。 |

| 6月上旬 41年卒同期会 梓山〜十文字峠 |

参加者(アイウ順) 秋野、稲吉、小田、金子、斉藤、杉村、沼田、宮尾、渡辺(41年卒)0B計9人 日時 6月7日(土)8日(日)1泊2日 行き先 川上村梓山〜十文字峠往復 コース 小田、秋野組; 行き・自宅〜川越〜秩父〜三国峠〜梓山、帰・梓山〜佐久〜内山峠〜練馬〜自宅 稲吉、宮尾、杉村組;行き・自宅〜町田〜八王子〜長坂〜梓山、帰・同じ 斉藤、渡辺、金子組;行き・自宅〜川越〜八王子〜長坂〜梓山、帰・梓山〜三国峠〜秩父〜川越 沼田;行き・金沢〜高岡〜神岡〜平湯〜島々〜松本〜長坂〜梓山、帰・梓山〜佐久〜長野〜糸魚川〜 富山〜金沢 |

|

|

|

|

|

私たち41年卒は6年前から毎年この時期、主に甲斐大泉の千露里庵を一晩お借りして、同期会と称して集いを設けて来ました。一晩呑んで食べて楽しんだ後、翌日は近くの山を選んでハイキングを行ってきました。 今まで行った山を列記しますと 02年、大河原峠 03年、入笠山 04年、櫛形山、 05年、守屋山 06年、新穂高温泉〜西穂独標 07年、坪庭〜雨池 今年は稲吉OBに幹事を引受けていただき、信濃川上の町田市の保養施設を借りて、翌日十文字峠を往復しました。 |

| 梓山毛木平駐車場手前にて、金沢に帰る沼田OBを見送る。 左から小田、渡辺、斉藤、宮尾、稲吉、沼田、杉村、秋野各OB |

|

|

|

|

|

十文字峠は田部重治や大島亮吉らによって紹介され、以来この生活の峠道を多くの岳人やワンダラーが越えて行き古典的な山の峠道になりました。山の会の人々も現役時代に多くの人々がこの峠を越えていたように想います。同期の仲間の何人かも越えた経験がありますが、多くは行く機会がなく今回初めて峠に足を踏み入れました。 十文字小屋は昭和41年開設の、山小屋としては比較的新しい小屋ですが、開設当時のままのクラシックな山小屋です。煙突から煙をだしている小屋は、今では珍しくなっています。 |

|

|

|

|

峠から梓山への下り道は、眼にしみる新緑の落葉松林が続きます。 |

|

|

|

| コテージ | ビールを呑みながら談笑 |

|

|

| 町田市の保養施設です。本館の他コテージが数棟あり、この日の宿泊は我々だけでした。 | 各地から無事コテージに集結し、カマドの火起しの傍ら、ビールで乾杯します。 |

| 炭を十分に加熱する | 金沢から駆けつけてくれた沼田OB |

|

|

| 白樺の薪を拾い集め、火を焚き炭火を充分加熱します。たまに火を焚くのも良いものです。時折空を眺めて新緑の夕暮れを味わいます。 | 長躯金沢から駆けつけてくれた沼田兄と昨秋の白山以来の再会です。 金沢では沼田宅に6人が2晩もお世話になってしまいました。 |

| バーベキユー開始 | 食べるのに大忙し |

|

|

| 炭が充分加熱してきたので、いよいよ焼き始めます。献立は豊富です。 | 炭火の火力が強いため、何でも直ぐ焼けてしまい食べるのが忙しいです。昼、ドライブインで食べたメニューの差が出ます。 |

| 幹事と料理長 | 夜まで続く宴 |

|

|

| 幹事の稲吉OBと宮尾料理長です。酒とデザート以外は毎年料理長のレシピの下、長坂のスーパーで買出しを行います。バーベキュのメニューも肉あり、野菜あり魚介類あり、なかなか凝っています。 | 6月とはいえ山中は日が暮れると冷えますが、炉の火のお陰で寒くはありません。これからコテージに入って呑みなおしをします。 |

| 翌日の朝食 | 川上犬の故郷 |

|

|

| 朝になりました。料理長のレシピは素晴らしく、とても豊かな朝食が楽しめます。 天気が怪しいのですが、毛木平の駐車場まで行き、様子を見ることにしました。保養所の本館に行くと、長野県の天然記念物の川上犬の権太が飼われていました。 |

信濃川上は絶滅寸前まで行った川上犬の故郷です。江戸時代、川上村は寒冷のため米が出来ず、年貢はカモシカの毛皮で納めていたそうです。そのためカモシカに負けない狩猟犬を作ろうと、オオカミの血を入れた川上犬を作り、長い間純潔種を保ってきましたが、戦中の撲滅令で絶滅寸前まで減ってしまいました。その後村の保存会の努力により、300頭以上になるまで回復したそうです。 |

| 金沢に帰る沼田OBを見送る | 毛木平から、いざ十文字峠にむけて出発 |

|

|

| 毛木平の駐車場手前で金沢に帰る沼田OBと、またの再会を約します。帰りは平湯道の山道は辛いので佐久から高速道で長野、糸魚川、富山経由で帰るそうです。 | 毛木平に着いたら青空まで見えてきました。驚いたことに毛木平の駐車場は想像していたより、広くて立派でバスまで2〜3台泊まっています。十文字峠や甲武信岳コースは人気なのでしょう。 |

| 千曲川の源流を渡る | 峠へ急な登り |

|

|

| 千曲川源流に架けられた立派な橋を渡ります。千曲川は甲武信岳に源を発し佐久に出て、長野で犀川と名を変え、越後の飯山に入り信濃川と名を変え新潟で日本海に注ぎます。これも昨年杉村OBから教えて貰いました。 | 千曲川の支流の小さな沢を渡渉すると、本格的な登りになります。路は急ですが、うまみに無駄なく付けられており快適です。時折下山して来る大学ワンゲル部らしき男女混合のパーティに出会います。甲武信からでしょうか、わざわざ遠回りして十文字峠の古典的なルートを辿る学生達が今でも存在しているのを見ると、嬉しくったり羨ましくなって思わず山の会の事を思い出し声をかけてしまいます。 |

| やっと尾根に出る | 千曲川源流水源地帯を望む |

|

|

| 急な八丁坂を登りきり、やっと尾根筋にでました。ここは国境稜線の支脈です。ここから峠まではこの緩やかな尾根を巻き気味に辿るのです。 | 千曲川の源頭の新緑の美しい落葉松林を眺めます。田部重治は「宛ら自然はありあまる緑をいかに処理するればよいか迷えるかのようだ」と十文字峠付近を表現しています。 |

| クラシックな十文字小屋 | アズマ石楠花が満開 |

|

|

| 十文字小屋の古典的な光景です。 | 峠ではアズマ石楠花が満開です。小屋周辺ではネットを張って保護し懸命に増やそうとしています。鹿の食害でしょうか。 |

| 十文字峠の古い標識を間に | 落葉松の新緑 |

|

|

| 古い十文字峠の標識を挟んで記念撮影です。この標識の頭には蜂の巣跡が載っていました。 | 元来た路を戻ります。落葉松の新緑で名高い、梓山への路が続きます。 |

| 三峯山大権現への標識 | 苔むした石仏を見る |

|

|

| 毛木平の登山口付近に、左江戸道、右山道と記された三峯大権現への復元した古い標識と石仏がありました。昨年末、硫黄岳に登った際、夏沢鉱泉のオーナーから、夏沢峠は古い中馬道で諏訪の人々が、三峯の参拝に向かった峠でもあるとの話を聞きました。 | その時は皆、半信半疑でしたが、その後中馬道などを調べていく内、三峯神社のお犬様(オオカミ)信仰は信州では火防、盗難除けで盛んであり、村々で三峯講が組織され十文字峠を越えて参拝に行ったことが判りました。左三峯大権現と刻まれた石仏を見ると改めて確認が出来ました。 |

| 5月上旬 甲斐駒ケ岳 | ||

|

参加者 松村(38年卒)田野辺・斉藤(洋)(40年卒)各OB計3人 行程 5月8日 新宿(高速バス)→仙流荘(バス)→歌宿→北沢峠・長衛荘泊 |

||

|

|

||

|

||

| 駒津峰からピークを望む | ||

|

|

||

|

|

||

|

伊那では木曽駒ケ岳の頂上に木曾のものとは別に祠を祀り「西駒ケ岳」と呼びならわしていることを知っては その東駒ケ岳と仙丈ケ岳の二つのピークを、春の訪れとともに動き出した林道バスで歌宿まで行き、2時間強で |

||

|

|

||

|

||

| 北沢駒仙小屋付近の樹林帯にて、斉藤(洋)、田野辺OB | ||

|

|

||

|

|

||

|

長衛荘から駒津峰までは双子山を経由するものと仙水峠を経るものの二ルートがあるが、 気楽に考えてのんびり歩いたこともあり、8時間を目安にしていた行程が実際には10時間 遥かな昔に、戸台のバス停から河原歩きで始めるうんざりするような登りに比べて、林道

|

||

|

||

| 〈腐った雪の踏抜きに苦労する〉 | ||

|

|

||

|

||

| 〈東駒ケ岳頂上、松村、斉藤(洋)OB〉 | ||

|

|

||

|

|

||

|

林道バスの終点の仙流荘の辺りは、谷に食い込むように田畑が広がる。手入れのゆき 胸にしみる美しい眺めである。 高速バスの始発になる「高遠さくらホテル」でゆっくり湯に浸かる。

|

||

| 08年4月下旬 北穂高岳 | |

参加者 斉藤(L)小田、杉村、稲吉、金子(全員41年卒)各OB 5名 日時 4月26日(土)、27日(日)、28日(月)、29日(火)、4日間 行先 穂高涸沢〜北穂高往復 行程 4月26日、新宿(8:00)→松本→新島々→上高地〜明神〜徳沢園(泊) 4月27日 徳沢〜横尾〜涸沢(涸沢ヒユッテ泊) 4月28日 北穂高往復(涸沢ヒユッテ泊)( 4月29日 涸沢〜横尾〜徳沢〜明神〜上高地→帰京 |

|

|

昨年飯泉OBの追悼山行の5月の穂高の写真を見て 是非とも穂高に行きたくなりました。斉藤OBは追悼山行に参加していましたが、同期で行くのだったらまた行っても良いと言うことで、斉藤OBをリーダー及び先達として穂高に行く事になりました。同期の仲間内でも今回が最後の雪の穂高になるだろうと話し合っていました。 斉藤OBの昨年の経験から予備日を1日とって4泊5日で計画しましたが、幸い天気に恵まれて予備日を使うことなく北穂高に登頂ができました。 涸沢ヒュッテの小林オーナーと故早川OBがお付き合いがあり、昨年の穂高行の際、参加OBの方々が涸沢ヒュッテにワインを持参して、ご挨拶した経緯を斉藤OBから聞きました。フロントで斉藤OBが山の会の名を告げたことにより、ヒュッテのマスターから小林オーナーからだと続けて涸沢ワインのもてなしを受けました。 これには恐縮しながら、故早川OBを偲んでワインを頂きましたが、帰京後斉藤OBが代表して、小林オーナーにこの写真と地元名物を添えてお礼をしたためました。 |

| 左から斉藤、小田、杉村、稲吉、金子の各OBです。 | |

|

ゴールデンウイークの前半のため、涸沢ヒュッテは昨日から営業を開始したばかりで入山者は少なく小屋も空いていて、ゆったりと眠れました。 昨日は晴れでしたが、一昨日20〜30cmの降雪があり雪面がざらめ雪の弱層になって雪崩の危険があるとの事で、昨日は奥穂、北穂とも登山禁止になりました。 したがって本日がシーズン初日です。北穂沢を見るとゴルジュの下あたりから、幾つも大きな雪崩跡がありますが、昨日一日で雪も落ち着いたことを期待します。 数パーティが先行しているのが見えますが、ゆっくり出発します。 |

|

雪をまとった穂高はことのほか美しいものです。昔、対岸の北尾根5峰のピークからの穂高の眺めも好きでしたが、北尾根をバックにした穂高は何と言っても素晴らしいものです。 北穂沢のゴルジュの上で休んでいた時、この写真の光景を見ながら、穂高に北尾根が無かったらどうなるんだろうと皆で話しましたが、そんなことは考えられないと言う意見で一致しました。 |

|

無雪期と違って雪の北穂のピークはとても狭いです。 こんな勇ましい写真もこれで最後でしょう。 |

| ここから順を追ってリポートいたします。まずは徳沢までです。 |

|

|

| 4月26日、入山日は雨でした。でもアプローチで晴れても何にもなりませんから、登頂予定日の晴れを期待します。シーズン初日のため、バスも上高地も空いています。 | 明神を過ぎたころから小雨になってきました。下又白谷が正面に見える辺りが徳沢です。 |

| 徳沢園にて。 | 横尾への道 |

|

|

| 徳沢園に初めて泊まりました。徳沢園のオーナーは山岳部出身だそうですが快適な素晴らしい宿でした。 | 4月28日、朝、涸沢までなのであわてずに徳沢を後にします。出かけに降っていた雨もいつのまにか上がり、雲が流れて青空が見えて来ました。前日のぬかるんだ道と違って、横尾山荘が工事中のため、良く除雪された道を辿ります。 |

| 横尾の吊橋・昔と違うでしょう。 | 屏風岩の下 |

|

|

| 横尾の橋から奥又が良く望まれます。今まで平坦でしたが、これから涸沢道に入ります。 | 屏風の彼方に北穂が見えてきました。本谷橋までは夏道を登ります。道は雪の部分と土とのミックスです。 |

| 本谷橋は雪の下。 | 夏道ではなく横尾本谷通しを辿る。 |

|

|

| 夏道を外れて本谷橋のある河原に出ました。本谷橋は橋が外されて雪の中から、コンクリートの支柱の頭だけが顔を覗かせています。 | 夏道は斜面大きく高巻きますが、この季節は本谷通し登ります。ここは学生時代最後の冬山で、横尾尾根に取り付くために何回も通ったところです。 |

| 涸沢に入る | 眼の前にカールが見える |

|

|

| 横尾本谷と分かれて涸沢を登ります。本谷との合流点から涸沢に入った地帯は狭く、北穂側斜面から落ちた大規模な雪崩の跡があります。その真ん中を登りますが、すっかり固まっているとはいえ気持ちの良いものではありません。 | 涸沢はカーブして谷が大きく開けます。目の前にカールが見えてきます。今宵の宿のヒュッテまではここから1本です。横尾から前後していた若い数パーティにも何とか遅れずにここまで登って来ました。 |

| ザイテングラードと小豆沢。 | 登頂予定している北穂と北穂沢 |

|

|

| 涸沢です。今日は登山禁止でしたが、バックカントリーのスキーヤーやスノーボーダーが描いたシュプールが見えます。 | 明日登る北穂沢です。眼をこらしてルートを見つめます。ヒュッテの鯉のぼりがカールの空をゆったりと泳いでいます。 |

| いざ出発! | まずはゴルジュを目指して |

|

|

| 4月29日、昨晩は曇りでしたが、起きてみたら晴れ、いよいよ北穂に向います。 | 北穂沢の中央に位置するゴルジュ目指して真っ直ぐに登ります。といってもゴルジュは東稜側にかなり寄っているので、斜面を右上に登ります。 |

| クラストした斜面のトラバース | ゴルジュ上部の急斜面 |

|

|

| 早朝、東稜に向うパーティが見えましたが、このトレースはかなり東稜側に寄ってつけられているため、直ぐ前のパーティは大分迷っていました。ゴルジュの中央に入るためには、急斜面をトラバース気味に進みます。ここの斜面は完全にクラストしています。 | ゴルジュに入りクラストした急斜面を脇目も振らず直登します。この上が唯一休憩できる場所でした。先行パーティは松涛岩のコルに向うパーティと北穂小屋にダイレクトに登るパーティに分かれて登っています。 |

| 松涛岩のコルを目指して | やっとコルに到着 |

|

|

| ゴルジュの上から徐々に雪が不安定になって、ザラメ雪のため蹴りこんでも軸足のステップが切れません。そんな時叫び声がしたと思ったら、右ルート上部を登っていたパーテイのラストの女性が50m横を、頭を下にして仰向けになって滑落して行くのが見えました。ピッケルは手から放してしまって加速がついてきました。300m位流されたでしょうか、何とか止めようとする執念で、ようやくピッケルのシャフトに手がかかり、石突きでブレーキをかけやっと止まりました。安否の声をかけたら片手を挙げて無事の合図をしていました。 | そのパーテイのパートナーたちも斜面が急なので現場まで直ぐに降りられず慎重を期して、後ろ向きに一歩一歩下って行きました。 そんなことも直ぐ忘れて、ずり落ちるざらめ雪との格闘を続けて、ようやく松涛岩のコルに着きました。時計を見て驚きましたが、ゴルジュ上の休憩場所からここまで1時間半休憩もなしにあっという間に時間が経過していました。ピークは風が強そうなのでコルでゆっくり休みます。 |

| 狭い北穂のピーク | ここに居るのは我らのみ |

|

|

| 北穂ピークです。無雪期と違って狭いピークです。北穂小屋には人がいますがまだ営業していません。滝谷ドームを初め、槍、東鎌尾根、笠、抜戸の稜線、奥穂、前穂、常念、蝶、ぐるりと見渡せ素晴らしい眺望です。小田OBが撮影します。 | 先行の各パーティは我々が松涛岩のコルへ最後の詰めをしている時に、上から我々の頭上に雪の塊を落としながら、必死に下って来ましたので、ピークに居るのは我々だけです。今度は斉藤OBが撮影します。 |

| ピーク直下の下り | 下降開始 |

|

|

| ピークは風があるので、そこそこに下山にかかります。北穂ピーク直下はクラストした急斜面ですが、ザイルを張るほどの事はありません。 | 北穂沢の下降を開始します。下りの方が視界が広くなり、急な斜面に慣れてきます。 |

| 北穂沢上部の下り | 北穂沢上部の下り |

|

|

| コルからの急峻な下りも、数パーティが下降したおかげで、ざらめ雪のステップが効いてきて登りほど苦労しませんでした。 | それでも登りの時300mも滑落して行くのを見ているので、いつものようにあせらず一歩一歩慎重に足場を確認しながら下りました。 |

| ゴルジュ上でやっと一息 | ゴルジュ横の最後の下り |

|

|

| 登りで休んだゴルジュ上で休憩です。とりあえず危険地帯は通過しました。 ほっと一息です。斉藤OBの話では昨年に比べると、雪の量は多く状態は良くないそうです。 |

下りはゴルジュの真ん中を通らずに南稜寄りに大きくトラバースして、そこから真っ直ぐ下ります。こちらの方が効率が良くこれから以降スタンダードなルートになると想いますが、雪崩た場合主通路になるでしょう。 |

| 穂高の峰々に名残惜しんで | 気持ち悪いデブリの中の下り |

|

|

| 4月29日、下山の日です。穂高の峰々に別れを告げながら、何回も振り返り写真を撮って下ります。この下のカーブを曲がるともう見えなくなるのです。 | 横尾本谷との出合が、近づいてきました。この季節もう心配はありませんが凄まじいデブリの中を真っ直ぐ下ります。 |

| 巨木になったエルムの徳沢を過ぎて | 珍しいくらいの五月晴れの河童橋にて |

|

|

| 横尾で取って置きのカップヌードルを食べて、のんびり徳沢へ下ります。エルムの巨木が魅力です。 | これ以上無いと言っても良いほどの五月晴れです。山が全く霞まず珍しい日です。 |

| 08年3月下旬 木曾駒ヶ岳 |

|

参加者 CL、松村(38年卒)、登攀L、井村(40年卒)、海野(41年卒)、渡辺(征)(42年卒)各OB 41年組L、斉藤(雄)、杉村、稲吉、金子(以上41年卒)各OB 計8名 日時 08年3月22日(土)23日(日) 行き先 千畳敷ホテル〜木曽駒が岳〜宝剣岳(雪の状態悪く断念) コースタイム ホテル発(7;00)→乗越浄土(8;00)→木曾駒ケ岳(9;15)→宝剣山荘(10;00)→ホテル帰着(12;40) |

||

|

この山行は旧厚生部が計画していた山行に41年組が参加する形で行われました。積雪期の木曽駒と宝剣は数年前の年末に井村、斉藤(洋)、田野辺、保屋野OBが登頂しています。このコースのポイントは宝剣、木曽駒の稜線鞍部の乗越浄土までルートのとり方と宝剣岳の登攀にあります。 数年前の年末は千畳敷カールの登路に雪崩が出ているため、手前から尾根に上がるルートでしたが、今回は雪も落ち着いててクラストしているために、カールから直接コルを目指しました。 しかし宝剣は試登の結果、雪の状態が悪く古いトレース跡は残っていたものの、最近の通過の痕跡もなくザイルフィックスの支点がとりにくいため8人全員の登頂に時間がかかることから登頂は断念しました。 しかし移動高にすっぽり覆われ。汗ばむ位の風の無い快適な春山を堪能しました。 |

|

|

新宿から高速バス、路線バス、ロープウエイを乗り継いで、終点の千畳敷ホテルに着きました。ここ標高2,600mまで歩かないで来てしまいます。眼の前に拡がるカールの美しい光景に眼を奪われてしまいます。 | |

|

カールの中央の乗越浄土のルートは雪崩が出ていません。 明日の登路も決まって、ホテル前で全員で記年写真を撮ります。 |

|

|

翌朝7時に出発し、カールの中央をコルを目指してひたすら登ります。写真では傾斜が出ていませんが、かなり急な登りです。 | |

|

カールのコルの乗越浄土は木曽駒ケ岳と宝剣岳の鞍部です。最初に木曽駒を登り、帰りに宝剣を登る計画でした。 木曽駒へは手前の中岳を越えて行きます。 写真は木曽駒のピーク直下の急な登りです。 |

|

|

木曽駒のピークから越えてきた中岳と帰りに登る宝剣岳を望みます。 昨日から移動高に覆われた無風快晴の絶好の天気です。 |

|

|

木曽駒から下山し雪に埋もれた宝剣山荘横で 宝剣岳の登攀準備を行います。少し陽が雲に翳って寒くなりました。 |

|

|

雪の状態が悪く登攀には時間がかかりそうなので、宝剣登頂は断念しました。 | |

|

|

||

| ここから順を追ってリポートします。 | ||

|

||

| 伊那谷をはさんで対岸には南アルプスが横たわっています。仙丈と北岳です。 | ||

|

|

| 新宿を9;00に高速バスで出発し、駒ヶ根からバスを乗り継いで しらび平に、そこからロープウエイで一気に1,000m上がります。 窓からは南アルプスの峰々がほとんど見えます。 |

千畳敷に着きました。駅の階段を上がると眼の前に千畳敷カール が拡がります。早速明日のルートを確認します。雪崩の跡もなく どうやらカールをそのまま詰めても大丈夫みたいです。 |

|

|

| 千畳敷ホテルは夢のような場所にあります。ここは標高2,600m で窓の外には薄暮のカールが拡がっています。 |

松村、井村、海野、渡辺(征)の旧厚生部OBたちは、カール登路 偵察のためカール中央上部にある大岩まで、つぼ足で登ってきま した。元気です。 |

|

|

| 翌朝、おにぎりにして貰った朝食を済ませ7;00にホテルを出発し ます。ホテルからアイゼンを着用しますが、昔怖かった先輩たちが いると、アイゼン装着を早めようと焦ります。 |

ホテルから一度カールの底まで下りて、そこからカール中央を ただひたすら真っ直ぐ登ります。完全にクラストしていて、アイゼ ンが良く効きます。春山の真っ盛りの週末なのに、ホテルに宿泊 していた登山者はいません。 |

|

|

| ここのカールの上部はかなり急です。足首とフクラハギの筋肉が 悲鳴をあげています。 |

ようやくのことで乗越浄土のコルに着きました。稜線は風もあり せん。背後は伊那前岳に至る稜線です。 |

|

|

| 雪に覆われた宝剣山荘の横で小休止です。背後に帰途登攀予定 の宝剣岳が聳えています。 |

まずは木曽駒を目指します。木曽駒へは中岳を越えて登ります。 ここは風の名所らしくトレースは消えています。 |

|

|

| 中岳のピークを登り、木曽駒との鞍部に下ります。鞍部には頂上 山荘があり、無雪期には賑わう所でしようが、今はひっそりと雪に 埋まっています。 |

なだらかに見える木曽駒も最後は急な登りになり、ピークに到着 しました。さすが中央アルプスn盟主だけあって四方に尾根を従え て、堂々たる頂きです。空木岳が望まれます。 |

|

|

| 眼の前の御岳と並んで大きな乗鞍岳に向って故中村OBのご冥 福を祈って黙祷を捧げます。 |

ピークでの記念写真です。ピークには他に誰もがいないため、 全員カメラに入らないので、交代して撮影します。 |

|

|

| 宝剣岳から空木岳への中央アルプスの核心部です。 | 木曽駒から下山します。眼の前の中岳を越えて戻ります。帰路は ピークを巻いて戻りました。 |

|

|

| 宝剣山荘に向けて戻ります。 | 宝剣山荘で身支度を調えて宝剣にかかります。少し風が出て 来たので上に防風衣を羽織ります。 |

|

|

| 井村OBの確保で渡辺(征)OBがルート工作に出かけます。 宝剣岳の北面斜面は急峻で、夏道はルートとして使えず、厳しい トラバースと痩せたリッジの直登のMIXになります。 |

最近通過した形跡が無く、しっかりとした足場を作るため一歩一 バケツを掘って登ります。40mザイルを伸ばした試登の結果、2人 でツルベ式の登攀ならまだしも8人が登るには、フィックス支点も なく、時間を要するため断念しました。 |

|

|

| せっかくザイルを出したのだから宝剣の肩からビナ通しで下ります。 | 8人で520歳のパーティです。雪山に登れるだけでもヨシとします。 |

|

|

| 乗越浄土からの降り口は急で、安全のため41年組は2ピッ ザイルを張って下りました。 |

午後の雪は腐ってきて、アイゼンが団子になります。ホテルが真 近に見えてきました。 |

| 3月上旬 丹沢大山ハイク | ||

参加者 杉村、稲吉、斉藤(雄)、金子(全員41年卒)各OB 計4人 日時 08年3月1日(土) 行き先 丹沢・大山 コース 大秦野駅→ヤビツ峠→大山山頂→大山神社→大山寺→登山口→伊勢原駅(行程約5時間) |

||

|

年末から何処にも行かず体が鈍ってきたので、木曽駒のトレーニングを兼ねて丹沢・大山に行きました。大秦野駅に集結しタクシーでヤビツ峠まで行き、そこから二ノ塔、三ノ塔を眺めながらゆったりした尾根道を辿ります。今年は2月が寒かったため南面でも雪が残っていました。 大山は古来からの信仰の山で大山阿夫利神社と関東三大不動と言われる大山寺があり、見るべきものが多い山です。 また同じ信仰の山でケーブルカーがある高尾山と比べるとずっと険しく、特に表参道は甘く考えるとしごかれます。参加者は皆、急な石段の下りで足が筋肉痛になり、2〜3日は階段の昇り降りにも苦しみました。 |

|

|

|

|

| 山頂真近か | 相模湾を望みながら昼食 | 中腹にある大山阿夫利神社 |