| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�P�����{�@�@���F�� | |

|

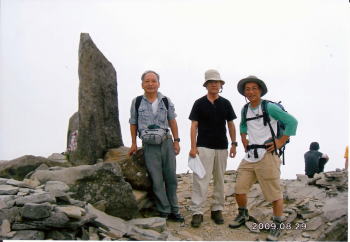

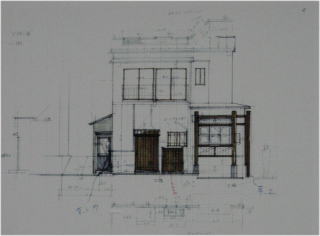

�Q���ҁ@�@���c�A�����A���q�e�n�a�@�i�S�P�N���j �����@�@�@�@�O�X�N�P�P���V���A�W���A�Q���� �R�[�X�@�@�@�V���A�s���`���R�`�b�ю��`�_�`���i���j �@�@�@�@�@�@�@�W���A���`����쓻�E���b�W�����q�[�@���F���[ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �e�s�m�[����E���F�䕪��[������[ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����쓻�`���_���`�b���a�`���R�`�A�� �@���Z����A���F���͊����R�ƕ���ŁA�����ߍx�̑�\�I�ȓo�R�R�[�X�ł������A���܂ŖK���@�����܂���ł����B �@���F���͒�����R�̒��ҏ����ŗ]��ɂ��L���ł����A�]�ˎ���b�B�X���̗��X���Ƃ��Ċ֏����Ȃ����߁A���\���p����Ă��������ł����A�����ɂȂ��ē����~�X���̖����A�n�Ԃ��ʂ��悤�ɊJ�킵�Ă���X���̓��Ƃ��Ẳ��l�͎������Ă��܂��܂������A�����ɂ���Ė����ɂȂ�܂����B �@���̓��ɗ����Ă݂�ƁA���F�����Ȃ��ߍx�o�R�̑�\�I�ȃR�[�X�������̂�������܂����B�Ƃɂ������]���f���炵���̈ꌾ�ł��B �@�܂����Ԃ��������̂ŁA���c���֘A�̏d�v�Ȏ����R�ӏ����������Ƃ�����A�b��̒������j�����߂Ă������F���̖��������]�v�[���Ȃ�܂����B |

|

|

| �@�@�@�@�@�@������������吳�ɂ����Ă̑��F��������@�@�b�B�s�p���t���b�g��� | |

|

|

|

|

|

|

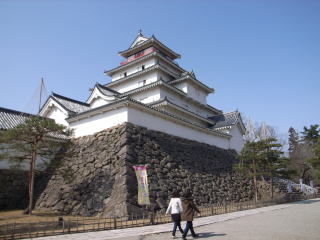

| �@�����R�b�ю��̍��d���̎l�r��ł��B �����R�b�ю��͂P�R�R�O�N�A���z���t�ɂ���ĊJ�R���ꂽ�ՍϏ@���S���h�̌Ù��ŁA���R�x�O�̊����R�̘[�̊��X�������ɂ���܂��B�M���͂��̌b�ю��̉���a���ɉe�������̎����ƒ�߂܂����B |

�@�b�ю��̎O��łQ�w���ł��B���c�ŖS����A�M���͂��̎��ɉ����A�����ی삵�Ă����҂������n���悤���߂܂������A����a���͉����Ȃ��������߁A���̎O��ɑm�P�O�O�l���������߉�����܂����B��ɂ͉���a���́u���T�s�K�{�R���A�ŋp�S���Ύ����v�̈�f�����Ă��܂��B | �@�b�ю��̌����ȕق�������A�`�̎Y�n�Ȃ̂Łu�`������v�����������̂��Ƒ{���Ă�����A�`�_�Ƃ������܂����B���̕ӂł͊����`�̂��Ƃ��͘I�`�ƌ����܂����A�`�̒��ł��ł��傫���S�ڊ`�����ƂŔ�������`�ɂ��܂��B�`�_�Ƃ͍��A�����`����ɑ�Z���ł��B |

|

|

|

| �@���R����b�ю��ɏ���Ă����^�N�V�[�ɁA�ߌ㗈�Ė���đ��F���o�R���̗��̏h�܂ňړ����܂����B�h�ɉׂ�u���āA���ΎR�_�ɍs���܂����B�_�͐����V�c�̓V������s��ɂ���đn������A���݂͗ՍϏ@���S���h�̌Ù��ł��B | �@�{���ƌɗ��͎�������̌��z�ł��B�_�͕��c�����o�w�̍ہA�폟�F����s�������@�ŁA�a�ɂ͕��c�́u����v�u���щΎR�̑��q�̊��v�u�z�K�_�����v�u�n�W���v���[�߂��Ă��܂��B���c���ŖS�̍ہA�����̕������������g���ē���A�����ɔ[�߂������ł��B | �@�����A�W�F�R�O�ɓo�R������y�A���A�j���ɉ^�s�����荇���^�N�V�[�ɂď���쓻�̃��b�W�����q�ɂ���Ă��܂��B�����͑傫�Ȓ��ԏꂪ����A�唼�̓o�R�҂͉��R�o�R�łȂ��A�b�B�X������b���a�œ���k�J�����̌����ɓ��肱���܂ł���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

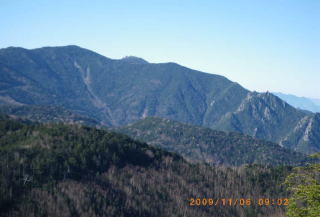

| �@���F���ւ̓��͍L���Ċɂ₩�ʼn��K�ł��B�r���A���������̕���ɂ��镟����ň�x�݂��܂������A�̘b�����Ȃ�������Ă�����A�����Ƃ����Ԃɓ��ɒ����Ă��܂��܂����B������̕x�m�R�ł��B�����n�a�B�e�̉摜�ł��������Y�[�����������ĂĂ��܂��B | �@������̒��]�͔��Q�ł��B�ቺ�ɏ����≖�R�̒����L����A���̌������ɓ�A���v�X�̑S�R���g����܂��B��A�̑S�R�͒������Ē��X���邱�Ƃ͂ł��܂��A�����ł͖P���O�R�⋘���ߍb����ԐA���A���܂Ō����܂��B���܂��ɔ����O�R�̏�ɉ����܂œ��������Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

|

| ���F��������F��̗Ő���H��Ɣ����̂���̂̓��ɏo�܂��B | �x�m���A�̐�i���y���݂Ȃ���̂�т�ƗŐ���H��܂��B | �r���₪�S�c�S�c�����e�s�m�̓��ő�x�~���̂�A���F��͒��]���Ȃ����߃J�b�g���ė��₩�瓂�������o�R�ʼn��R���܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

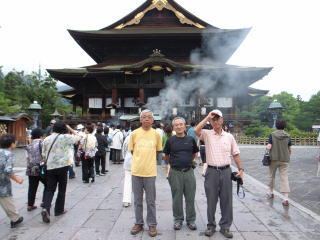

| ����쓻����o�X�ōb���a�w�Ɍ����ē���k�J�����ɉ���܂��B�o�X��r�����Ԃ��ēV�ڎR���_���Ɋ��܂����B���_���͊��q����A�����V�ڎR�ŏC�s�����ƊC�{�n�������ՍϏ@�̎��@�ł��B | ���̎��̗��͎R�̎Ζʂ̗��p���ƊC�{��낵���L��ȑT��ŁA���R�̋���Ȋ��Αg�ɂ������{�ł͒������R�x�뉀�ł��B | �@���Ɍ������c���������n�����V�ڎR�̐킢�́A�����ł͂Ȃ��A���͂��̉����̌k�J�ŁA�����͕��c�䂩��̂��̓V�ڎR���_�������n�ɋ��߂܂������A���Ȃ��œG�ɑj�܂ꂱ���܂ł��ǂ蒅�����Ƃ͏o���܂���ł����B |

| �O�X�N�P�P����{�@�b���M�x�`���t�x | |

| �}���n�a�̃��|�[�g�ł��B | |

|

�@�@�@�@�@�@�����o�[�F�L���n�a�i�R�U�N���j�Ŗ�n�a�i�R�V�N���j�A�}���n�a�i�S�O�N���j �@�@�@�@�@�@���ԁF09�N11��5���i�j�`6���i���j �@�@�@�@�@�@�s���F5���A������W�����M�Z��と�іؕ��`��Ȑ쌹���`�b���M�x�`�b���M�����i���j�@�@�@ |

|

|

|

|

|

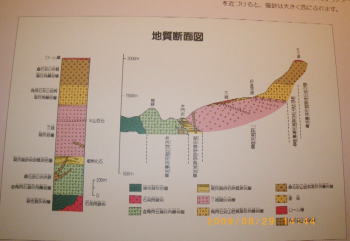

�@ �@�b���M�x�́A�b�B�A���B�A�M�B�̎O���̌p���ڂɈʒu���A����R�E���t�x�ƂƂ��Ɋ֓��R�n�̍ō����𐬂��A�R���͐X�ь��E���悤�Ƃ��Ă���B

�i��1�j�F��\�ҏW�ψ��F��X���q�E�[�R�D�a�E�x�����g�A���{�̒n���R�A�֓��n���AP3�A1986�A�@�@�@�@�����o�� |

|

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@11��5���i�j�����@ | |

| �іؕ��F�i�W��1480m�t�߁j | ��Ȑ쌹���܂�4km�F�@�ѓ��I�_�B |

|

|

|

�@���É����̍L��OB�Ə�����w�ō������M�Z��㉺�ԁB�^�N�V�[�� |

�@�ɂ₩�ŕ����₷���B�L�����O��̃z�e���̃p�[�e�B�Œ��B�������Ȋe��P�[�L�̉��b�ɗ^��A�����܂ŋx�e�̓s�x���������������Ƃ��ł����B |

| ��Ȑ�V�����i����F1780m�t�߁B | �b���M�x����i2475m�j |

|

|

|

����͉��₩�Ŏ��т͐Â��������B���̐�A�����ւ̘H����������� |

�����ӂ肩��������悤�ɂȂ�A�Ő��ɏo����H�̓��͒ޕr���Ƃ��ƂȂ��āA����ɒ����Ɠ��͔����x�̌������֕��ꂽ�i17:11�j�B |

| �b���M�����̗[�H | |

|

�F��q�̌ォ�璅�����A�J���[���C�X�Ɏ��Q�̃t�����X���C���ƂƂ낯��`�[�Y��Y���Ă̗[�M�ƂȂ��������Ԃ͖������������B���̌�A��^�̉t�����j�^�[�ŎR�̃I���W�i���c�u�c�̕��f�B���̓X�g�[�u���͂ݏ����傪�Q���ɂȂ�Ƌ�B�̎R�X�Ȃǂ�o��ɍs���ƒ����L�������S���Ęb�����B |

|

11��6���i���j���� |

|

| �b���M�����O | �b���M�x�������t�x�i2592m�j�E����R�i2599m�j |

|

|

| ����ɑ��z�����d�p�l����������B�g�C���͐���ʼn��K�������B |

�@�����������t�x�ւ̗Ő��ƁA�֓��R�n�ō������ώ@����ǂ��|�C���g�����A�������ɋ�B�܂ŋA��ɂ͂������͂��Ă����Ȃ��B |

| �b���M�x���甒���O�R�E����R | �����m���i2263m�j�������t�x |

|

|

| �@��A���v�X�͐�Ŕ����B | �@���т̏c���H�ɂ����Ē��]�ǂ��B�E�̒��쌧���͎Ζʂ��ɂ������̎R�������͋}�ΖʂƂȂ��ĐZ�H���i�݂���B |

| ����m������ | ����m�����牖�R�����A������� |

|

|

| �b���M�x�E�ؑ��R�i2469m�j��U����B | �F�@���̃M�U�M�U�����͌{�������A�E���i������i2086m�j |

| ����m������x�m�R�A���i�����R�i2232m�j |

����m���������A�E��������i2320m�j |

|

|

| �@������B��C�̓����x���~�����B |

�@����߂A�L�����Q�̐M���݂������ɂ܂Ԃ��Ė�������B���̍��݂͒����x�i2579m�j�B |

| �c���H�̗ђ� | ���t�x�O�p�_ |

|

|

|

���̌�A���t�^���t�߂̂ӂ��ӂ��̒n�ʂŁA�L�����啪���玝�Q |

���̌�����L������̌g�тŃ^�N�V�[��Ђ֓d�g���͂����B�ɂ��o��ƍ��t�x�Ɏ������B�[���ɂ���̉��ŁA�L�������߂̑啪���Y�̉P�n����ׂ����p���p���ƌy���ɐH�ׂ��B�����ŏ����Q�l�p�[�e�B�ɉ�܂ł͖w�Ǎs�������l�����Ȃ������B |

| �O�q������̖k�����x | �O���t�x |

|

|

| �������ō��_2601m���̉����͏ȗ������B |

���Ζʂɓ���A�������������邽�߂����ɗ����ꂽ�}�Ԃ�̎����ڂɂ����B���A�ɂ͐Ⴊ�c���Ă����B�������牺��B |

| �O���t�x�������R�E��� | |

|

�F�@����R���̐��ɂ����͍�����18m������g�A(�Ⓝ)�ł���B�X���ɂ͏����т��������Ă͂������������N������ƂȂ�A����R���\������Ԃ����₪��܂��ȊԊu�����ߗ������B���Ă����̂ŁA�����j�Ӎ�p�ɂ���Ď��͂���A�ߗ��Ԋu�̂Ƃ��ɑ傫���Ƃ��낪����Ɏc�������̂��������B����ꂽ���́A�����\�Z���ŎΖʏ���������ړ����A�S�̂ɂȂ߂炩�ȎΖʂ�����A���Ζʂ̉��Ƃ��āA�����R�т̃R���c�K�т̉��ɂ��L�����z���āA��o�����z����ѓ�������2100m�ȏ�Ŋώ@�����(��5�j�B �i��5�j���h�{����������(1992)�A P89�A�R�̎��R�w����A�Í����@ |

| �O���t�x�����E�����x�E���������x | �O���t�x����̉���ؓ� |

|

|

| ���ՎΖʂł��邱�Ƃ�����������B |

�F�@��o���։���H�͊K�i�ƕ��������h�ɐ�������Ă����B |

| ��o�����O | ��o��������q�u�ѓ� |

|

|

| �@�������̐��ꂩ�琅������o���A�����̍s���ŗB��̐��ꂾ�����B |

�@��o����14:50�����ƁA�^�C�~���O�ǂ��}���̃^�N�V�[�������B�������ꂽ�ܑ����H�����K�ɉ��艖�R16:00���B�L������͋�B�A��\���ύX���č��c�n��������A�����q�ŕʂꂽ�B

|

| �O�X�N�P�P����B�o�C�N�c�A�[ | ||

|---|---|---|

| �@�@�@�@ �@�@�@�@���ԁ@�@�@�@�Q�O�O�X�N�P�P���R������Q�P�� �@�P�W���P�X�� �@�@�@�@ �@�@�@�@�Q���ҁ@�@�ē��i�Y�j�n�a�@�S�P�N���@�P�� |

||

�@���߂ɁF �@��N�ސE��̂�肽�����Ƃ̈�ɁA�o�C�N�ł̓��{����������A�Q�O�O�T�N���Ăɓ��k�E�k�C���𑖂�A�Q�O�O�V�N�H�ɖk���E�����E�l���E�I�B�E���C���𑖂�A�c��͋�B�ŁA��N�Q�O�O�X�N�ӏH�ɋ�B�𑖂��āA�ꉞ�̓��{������I���܂����B�ׂ��������Γ��k�̓��{�C���A�[���A�ɓ���������ɓ��C���̍����͖��������Ă��炸�A���ꂩ������葱���āA����Ɗ����ɋߕt���Ă䂫�����Ǝv���Ă��܂��B �@���̃o�C�N�c�A�[�̓����́A�o�C�N�ő���Ȃ���A�y�n�̖���ɓo�邱�ƂŁA�����ēo��̂��A�ւ�ł�����A�h���Ƃ���ł�����܂��B��B�ł����h�R�E�J���x�A�����R�E�R�z�x�ɓo��v��𗧂āA�J���x�������A�o�����Ă��܂����B���̓o�R�𒆐S�ɕ�v���܂����A�K�₵���e�n�̈�ۂ����`���v���܂��B �@��N�̃c�A�[���P�P���ɂȂ�A�x�X�g�V�[�Y���ł͂Ȃ��̂ł����A�P�O���㔼�ɐ�z�Ղ肪����A�킪����������R�Ԃ��łāA���̎R�Ԃ������̂����̊y���݂ł��̂ŁA�Ղ�̌�ɏo�������������ł��B |

||

| ��P���F�P�P���R���F��z�s�\��a��s�\�F���s�@�������� |

||

�{���͍Փ��ł�����A��s�������H�̏a������āA�܂��������E���������ԓ��ʼn͌��܂ŏo�܂����B�O��x�m�R�ɐϐႠ��A�����͉����ŁA�͌��Α��͐^�������Y��ł������A�C���͗�x�߂��ŁA�����Ɏ葫�����т�܂����B��a��s�œ����������H�ɏ��A�����E���_�������H���Ђ������āA���ꌧ�̕F���ō~��܂����B�F���s�w�O�̃z�e���Ƀ`�F�b�N�C��������A�[���̕F����������A��ɉƂ̂��邾������A�Ȃ��Ȃ����h�ł��B�V��t����͗[�łɂ����ޔ��i�������܂����B�ېV�ɂ����ɂ��ς����A����̂���ł����A���ݐ��E��Y�o�^�^�����ŁA�����������E��Y�ł�����܂��Ǝv�����肵�܂����B |

||

|

|

|

| ���Ԃƕx�m | �[���� �F���� | |

| ��Q���F�P�P���S���F�F���s�\�P�H��\�����s�@�������� | ||

���A�F������O���璭�߂Ă���A�R�z�����ԓ��ɏ��܂����B�r���A�P�H���ō������~��A��ɉf����P�H������w���܂����B�P�H��͒r�c�P���̑n�����s��ɂ��ĉؗ�Ȃ���ł���A����E���E��Y�ł��B���߂Č������܂������A��x�͌��Ă������{�̎��Ǝv���܂��B�鉺�œ��{����H�ׁA�����ɖ߂�A�L�����̕��R���ō~��܂����B�����𑖍s���ɕ��R�w���������A���̂܂ܑ����Ĕ����s�ɏo�āA�w�O�z�e���ɔ���܂����B�����́A�`���Ŏl���ւ̏o������ł��B�ѕ����q�́u���Q�L�v�ŗL���ł����A�]���͊�������܂���ł����B�L�����Ȃ̂ʼnw�O�ł��D�ݏĂ���H�ׂ܂������A������Ɨʂ����Ȃ������ł����B |

||

|

|

|

| ���̕F���� | �P�H�� | |

| ��R���F�P�P���T���F�����s�\��ɕ{�\�����s�@���ꏋ�� | ||

���A�����̉w�O���u���u��������A�R�z�����ԓ��ɏ��A�r���A���������ԓ��ɓ������֎s���z���āA��B�����ԓ��ɓ���A��i�s����k��B�s�ɏo�܂����B�C�ݐ��𑖂�������܂������A���Ԃ������肻���Ȃ̂ŁA���̂܂R�ԕ��̍����𑖂�A��ɕ{�܂ő���܂����B��B�k���ɂ���ȎR�ԕ������邱�Ƃ͐V���Ȕ����ł����B��ɕ{�s�ł͓V���{�ɎQ�q���A���̊w�Ɛ��A�̂������܂����B�����ĉƑ��ŋ�B���s�����ہA�����ł��������̂ł����A�����̎q���B�ɂ͂����v�͖��������悤�ł��B����ł��܂����������̂́A��S�Ƃ������̂ł��傤�B��ɕ{�s���畟���s�܂œs�s�����𑖂�A�����w�O�̓����C���ɏh�����܂����B����s�S�ł͓����C������Ȃ�h�����ɂȂ�܂����B |

||

|

|

|

| ��ɕ{�V���{ | ��ɕ{�V���{ | |

| ��S���F�P�P���U���F�����s�\���Îs�\�����ێs�\�n�E�X�e���|�X�\����s�@���ꏋ�� | ||

| �����s����C�ݐ��𑖂�A���ꌧ�̓��Îs�E�ɖ����s�E���茧�̍����ێs���z���āA�R�ԕ��𑖂�ƉE���̋u�̏�Ɉٗl�ȓ��������Ă��܂��B�߂��̋x�e���Œ��ׂĂ݂�ƁA��펞�̐j���������ŁA�u�V���R�o��v�������Ŕ��M���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B�����ŏ�������߂�A���茧�ŗL���ȃn�E�X�e���|�X�Ɋ���Ă݂܂����B�I�����_�̊X���݂����A�����z�e�������āA�߂��ɂ͍������]�[�g�}���V����������܂����A�o�c�I�ɂ͏�肭�����Ă��Ȃ��悤�ł��B���ꗿ�����ŁA�R�Q�O�O�~���Ƃ�Ƃ����̂ŁA�O����ʐ^���B���āA����s�Ɍ������܂����B����s��O�ŁA���H�̒��肿���ۂ��H�ׂ܂����B�˂������̂����̍D�݂ł͂���܂��A���͗ǂ������ł��B����s�ł͓����C���Ƀ`�F�b�N�C��������A���a�����A�Y��V�哰��K�˂܂����B��x�ڂ̖K��ł��B���a�����͌Y�����̔p�Ђɍ���A���a�F�O��������܂��B�Y��V�哰��K�˂�ƁA���̓V�哰�̓���Ō��q���e�����������̂��A���̕s�𗝂ɍēx�v������܂����B����}���A�̖ؐ��̑����A�R�����Ɏc�����Ƃ����̂��A���d�s�v�c�Ȃ��Ƃł��B��A�w�O�ʼn�]���i�ɓ���܂������A�썑�̂����i�͗]�������������܂���ł����B |

||

|

|

|

| ��O�̖����� | �n�E�X�e���{�X | |

|

|

|

| ���a�L�O�� | �Y��V�哰 | |

| ��T���F�P�P���V���F����s�\�_��x�\�����s�\����s�@���� | ||

����s���獑���𓇌������Ɍ������܂����B���C�̗������_�剷��ɋ߂Â��ƁA�����V�R�������B�ꂵ�n�߂܂����B �����V�R�����L�F�_�剷����z���V�c���ɏo�āA�W�]��ɓo��Ƒs��ȕ����V�R�����ʂɌ����܂����B�����x�������ĕ����V�R���o�������̂Ǝv���Ă��܂������A�����V�R�͕����x�Ƃ͕ʕ��̂悤�ł��B���ԏꂩ��P�[�u���ɏ��A�����x�ɓo��܂������A����͓o�R�ɓ���Ȃ��̂ŁA����̎R�s�ɂ͓����Ă��܂���B�����x���ӂ�����A�����V�R���ԋ߂Ɍ��ĉ��R���܂����B�́A�Ƒ��Ő�̖����x�܂œo��܂������A���̎��͂܂������V�R�͖����������Ǝv���o���܂����B�V�c�����瓇���s�Ɍ������܂������A�r�������V�R�̑S�i�����邱�Ƃ��o���A�ӗ��̂����܂������������܂����B �����ł͓���������܂������A����͕������ꂽ���̂ŁA�{���ł͂���܂���B�|���̊���n��ʂ�A�C�݉����̍����𑖂�A���ꌧ�ɓ���A�Ԃ��Ȃ�����s�ɒ����܂����B�w�O�̓����C���ɏh�����A�z�e���̃J���[���C�X��H�ׁi�^�_�ł��j�[�H�Ƃ��܂����B����s�͐Â��Ȓ��ł����B

|

||

|

|

|

| �����V�R | �V�c����� | |

|

|

|

| �����x�ƕ����V�R | ������ | |

| ��U���F�P�P���W���F����s�\���h�R�\�F�{�s�@���� | ||

|

�@���A�������ӂ��U�A����̗��̏e���̎c���̖͂�����܂����B��̑O�ɐ^�����ɓ��Ă������z�[�����X�炵���l���Q�Ă��܂������A�����オ��ƎႢ�l�ŁA�_�˂��玩�]�Ԃœ��{��������Ă���Ƃ̂��Ƃł����B�������������D�N�Ƃ����������ł����B�{���͈��h�̍��x�ɓo��\��Ȃ̂ŁA�܂����j���ō������P�O�O�O�~�Ƃ������Ƃ�����A�����a��蒷�莩���ԓ��ɏ��A�����ŋ�B�����ԓ��ɓ���A�F�{�܂ő���܂����B���̂��납�爤�Ԃ̑O�փ^�C���������Ԍ����Ă���̂ɋC���t���A�������s��������ƋC�ɂȂ�܂����B����̃c�A�[�ɏo��O�ɁA�z���_�̃T�[�r�X�Z���^�[�œ_�����Ă��炢�A�^�C�������Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������A����͌�Z�ł����B |

||

|

|

|

| ������̖͂� | ����̗��E�e���̐� | |

|

���h�R�o�R�L�F�F�{�s���獑�������h�s�Ɍ������A�r���Ő同���ɓ���܂����B�同�����猩�č���Ɋ�ł�����A���x�ɒ��ړo��ɂ́A������ʂ�̂��Ǝv�����̂ł����A�ǂ����}�s�ŕs���Ȃ̂ŁA�P�[�u���ʼnΌ����ɓo��A�������獂�x�ɓo��v��ɑウ�܂����B�K�C�h�u�b�N�Œm�����̂ł����A�����ɂ͘h����Ƃ�����B����̊�ꂪ����Ƃ̂��ƂŔ[�����܂����B�o�R���͂����ƉE���ɂ���悤�ł��B�P�[�u���ɑウ���̂ł����A�^�x���ł��������߁A�P�[�u���������������ƂɂȂ�܂����B���Ԃ��C�ɂȂ�܂������A�V�C���ǂ��̂łP�Q���ɕ����o���܂����B���͗ǂ��ł��Ă���A�S�����Ȃ������̂ł����A�Ő��i�Ό����j�ɏo��ƁA���������N���N�����܂����B��ł킩�������Ƃł����A�������ɂ���Ă͈����_�K�X���z���Ă��܂����Ƃ�����悤�ŁA�ǂ����K�X���z���Ă��܂����悤�ł��B�Ő�����͉Ό����ǂ������A�K�X�i�����C�j���a�X�ƗN���������Ă��܂����B���x�ւ̗Ő�������Ă���ƁA�C�����ǂ��Ȃ�A���x�̊�ǂɖ�������āA���Ƃ̓X�C�X�C�ƒ��x���z���A���x�ɂ��e�Ղɒ������Ƃ��o���܂����B���x���㒅�͂P�S���R�O���ł����B���j�ɂ��ւ�炸�A�N���l�����炸�A�Z���t�^�C�}�[�Ŏʐ^���B��A�����������̂܂ܖ߂�A�P�U���ɐ同���ɒ����܂����B���h�̉Ό��A���x�̊��A�L��ȊO�֎R�ɂ͖������܂����B���h���Ȃ��Ȃ��ʔ����Ƃ����̂������ł����B �同������F�{�s�ɖ߂�A�w�O�ɏo�āA�����C���ɓ���܂����B�����^���Âł����B���j���ɂ́A�U�T�Έȏ�̍���҂͂R�O�������Ƃ̂��ƂŁA�R�O�O�O�~������ƂŔ���܂����B�F�{�w�O�͐V����������Ƃ̂��ƂŁA�ĊJ������Ă��܂����A�����̓r�W�l�X�z�e���ŁA�ŋ߂̉w�O���ے����Ă���悤�ł����B

|

||

|

|

|

| ���h�O�֎R�ƈ��� | ���h�h���� | |

|

|

|

| �Ό�����̕����Ɛ����C | ���x���� | |

| ��V���F�P�P���X���F�F�{�s�\�F�{��\��Îs�\�V���E���c����@���� | ||

|

�ߑO���ɌF�{���K�˂܂����B���������̍�����傫�ȗ��h�Ȃ���ł����A�V��t��{�ی�a�͐���̖O�ɔR���Ă��܂��������ŁA���̂���͐��ɕ������ꂽ�����ł��B����̖��͎������ł̐킢�Ǝv���Ă��܂������A���ۂ͌F�{�Ō��킪�s���A�c������F�{���ɂ���܂��B�F�{�����ɂ��đ�Îs�܂ōs���A�z���_�F�{�H��߂��ɂ���z���_�g���[�f���O�i���̒�N���̐E��j�̃A���~�n���H���K�˂܂����B�����ŎВ��̓�K������i��y�j�ɉ�A���H�����y���ɂȂ�܂����B�H��A��K������ɑ�Â��ē����Ă��炢�A����̖��̌�������������w����������i�ߕ��i�����j�������Ă��炢�܂����B�܂�������������Î��ӂɐ��������āA�ΎR�D�̓y�n��_�n�ɉ��ǂ����ƕ����A���������̑傫���������Ă��炢�܂����B�V���ɍs���\��͂Ȃ������̂ł����A��K������V���̏����ȃL���V�^���V�哰�͖K�˂鉿�l������ƕ����A�}篓V���ɕ�����ς��A�F�y�s����V���܋���ʂ��ēV���s�ɓ���A�[���ɓV�������̉��c����ɒ����܂����B���߂Ẳ���h���ē����ŏЉ�Ă��炢�܂����B�K���V���Ƃ������̗��������Â��ȏh�ł����B |

||

|

|

|

| �F�{�� | �V��t���� | |

| ��W���F�P�P���P�O���F���c����\������[�\�������\�F���͓�����@�{�~��̉J | ||

|

�V�C�\��͉J�ł������A�H�J�ł��قLj������Ȃ����낤�Ǝv���A�J������ă|�c���|�c���ƍ~��o�����A�o�����܂����B�����̎R�ԕ��𑖂��Ă���ƁA�J�͖{�~��ƂȂ�A�₪�ēy���~��ƂȂ�܂����B�w�����b�g�ɓ�����J�őO�͌������A�J��͂т���G��ƂȂ�A�g���l���ɓ���ƃz�b�Ƃ��鑖�s�ł����B�V�������ł̓L���V�^���̑�]�V�哰�����ÓV�哰��K�˂�\��ł������A�J�ŕW�����������āA��ނȂ��t�F���[�̔�����ɋ}���܂����B���̓V�哰�����������̂́A�c�O�Ȃ��Ƃł����B�J��͊��S�ł������A�S�g�т���G��ł����B�^�C�~���O�ǂ��D�ɏ��āA�D�ŔG�ꂽ���̂��������܂����B���������̒������ɂ��Ă����Ȃ苭���J���~���Ă���A�ǂ����߂��̉���h�ɔ�э��ނ��Ƃɂ��܂����B���v���s���z���A�F���͓��s�ɓ��钼�O�ɉ͓�����̃}�[�N����A�����̉���z�e���ɍs���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���̃z�e���ɓ����̌ߌ�P�����ɉJ�͎~�݂܂����B�z�e�����e�Œ��H���o���Ă���A���̌㉷��ɓ���܂����B�W�����O�����C�ŁA�傫�ȗ���ł����B�����������D�B�ꉷ��Ɛ������ɂ���܂����B�n������V���̈���ł��B���̓��A���{�S�������J�ŁA��Q���ł��Ƃ̂���TV�j���[�X�Œm��܂����B |

|

|

| �V���t�F���[ | ||

| ��X���F�P�P���P�P���F�F���͓�����\�J���x�\�w�h����@���ꏋ�� | ||

|

����̉J�͋����ĉ����ƂȂ�A�g�������ƂȂ�܂����B�E�ɖ��邢�C�����Ȃ���C�ݐ��𑖂�̂́A�C�����̗ǂ����̂ł����B���u�s�A��F���s�A����s��ʂ��āA�F�������̐�[�ɂ���J���x�̎R�[�ɒ����܂����B �@ �J���x�o�R�L�F�R���r�j�ł��ɂ�����ĐH�ׁA�R�[�̒��ԏ�Ƀo�C�N�������āA�P�R���ɊJ���x�ɓo��n�߂܂����B�o��w�ォ��w�Z�̃`���C�����������āA�a�₩�ȕ��͋C�ł����A�̍������݂��߂Ă̋}�o�������܂��B�J���x�͉ΎR�ŏo�����R�ł����A���J�̓썑�ɂ���̂ŁA�W�����O���̂悤�Ȏ��ёт������܂��B�R�ɂ͉_��������A���C����t�ɂȂ�܂����B�Ă̂悤�ɏ������A���������Ȃ���P���ԂŌ܍��ڂɏo�܂����B�_���o�Ă���̂Œ���ɍs���Ă����V�i�C�����邱�Ƃ��o���܂��Ǝv���A�܂��{���̏h�����T�����Ԃ��K�v�Ǝv���A�����ň����Ԃ����Ƃɂ��܂����B�܍��ڂł͒��㒼���Ƃ��������A�s���S�R�Ăł������A�����V�C���ǂ���ēx�o�낤�Ǝ�����[�������܂����B�P�S���R�O���ɘ[�ɉ���܂����B����@�̕����ɑ���A�_�̂�����J���x�����āA�w�h�s�Ɍ������܂����B �h���ē����łQ�H�t�P���~�̃z�e����T���Ă��炢�A�w�h�C��z�e���ɔ���܂����B�����͉�����H�����ꗬ�ŁA���̏h���҂̘b�ł́A�\�ĂP���T��~���ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA���������������ł����B�����B���s�̈�ԍ��ȏh�����ł����B�w�h����͂S�O�N�O�ɐV�����s�ŖK�˂��ꏊ�ŁA�u���̍��Ɠ����Ⴉ�����v�Ǝv�������A����������ӂł����B �@ |

||

|

|

|

| �J���x�W�����O�����s�� | �̍����q�̓� | |

|

|

|

| �T���� | �J���x������ | |

| ��P�O���F�P�P���P�Q���F�w�h����\����@�\�m�����\�������s�@���� | ||

|

���A�_���������Ă��Ȃ���A�J���x�ɓo�낤�ƌv�悵�܂������A���܂�ʼn����łȂ������̂ŁA����@����J���x�����邱�ƂɕύX���܂����B�������ɂ����ĉ��̒���Ȃ̂��s���ł����A�u�@�v�Ƃ����̂͋t�O�p�`�̌`�����������ł��B��[�̓���ɍs������A�Y�����Y�̗��{�_�Ђ����Q�肵����A�C�ɕ����ԊJ���x�̎ʐ^���B�����肵����A����}���܂����B�}�������R�Ƃ��āA�������s�ɍs���r���ɓ��U���̊�n�ł������m����������A�m���̓��U���̊�n�Ղ����Ă݂����Ǝv��������ł����B �m�����U���a��ٖK��L�F�m���ɂ͊�n�Ղɓ��U���a��ق�����A���U�O��ɑ������h�������O�p���ɂ���������Ă���A���U���a�ω�������܂����B��ɂ͉f��u���͌N�̂��߂ɂ�������ł䂭�v�Ŏg��ꂽ���R�^�b�̃��v���J���u����Ă��܂����B���U�����̓������u����Ă��܂����B���U�̕�ƌĂ��u���_�g���v����Ƒ����̎ʐ^�����[�t������A����͐Ό��T���Y�������Ǝv���܂��B�u�z�^���v�̔������܂����B���̂������̎B�e�͂ł����A�����A��鎑�����Ȃ������̂ŁA���������Ƃ͂����Ȃ���������܂��A�������U��n�ɐG��Ă݂����Ǝv���܂��B�m���͎�ɏI�풼�O�̉�����U�ɔ�ї����Ă��������R���ʍU�����̊�n�ł����B���̗��R���U���_���ƌĂ��悤�ł��B���̗��R�̉�����U�ɂ��U���ꂽ�펀�҂͂P�O�R�U���A�����m�������ї������̂͂V�O�O���O��̂悤�ł��i���R���U�ɂ�鉫����U�ȊO���܂ޑ��펀�҂͂P�S�P�V���Ƃ̂��Ƃł��j�B�펀�҂̔N��͂P�W����Q�T���炢�܂łŁA�ʐ^�Ō������A�Ⴍ�Ăɂ��₩�ł����B�펀�̂�������܂��A�K���͂قƂ�Ǐ��Z�ɂȂ��Ă��܂����B�P���͓��{�e�n�ōs��ꂽ�悤�ŁA�o�g�n�͓��ɋ�B�Ƃ������Ƃ͖����A�S���ɎU����Ă��܂��B�펀�҂̈⏑�ƈ�e���c���Ă��邾���A�����V�x���A�Ŏ���ł������l�B���A��������b�܂�Ă���̂��ȂƎv�����肵�܂����B |

||

|

|

|

| �m�����U���a��� | �O�p���� | |

|

|

|

| �f��B�e�p���R�^�b���v���J | �u���_�g���v����Ƒ����̎ʐ^�����[�t | |

���a��ق����w��A�����[������H�ׁA�m���̕��Ɖ��~�����āA�������s�Ɍ������܂����B�э]�p���z���ĕ����̍������ǂ������܂����B�������ɂ͂P�T���ɒ����A�w�O�̓����C���Ƀ`�F�b�N�C�����A�������s���𑖂��āA��R�Ɍ������܂����B��R����݂������́A�������a�X�Ƃ����Ă���A�R�̌`�������Ȃ����炢�ł����B��R������A�������A�����āA�X���ɓ���Ɛ��������̑傫�ȓ���������܂��B�����������h������Ă���̂��킩��܂��B�����ѓ��̓���������܂��B��v�ۗ��ʂ̓���������܂������A�ނ͗]��D����Ă��Ȃ��悤�ł��B�������{�̊����@�\����������M�ł����A�Ō�ɐ��������n�����Ă��܂������Ƃ������Ă���悤�ł��B���Ðĕj�͐_�ƂȂ��ďƍ��_�Ђ��J���Ă��܂��B |

||

|

|

|

| �э]�p�ƍ��� | ��R����݂����� | |

|

|

|

| �������A | ���������̑傫�ȓ��� | |

| ��P�P���F�P�P���P�R���F�������s�\�����\�؍��x�\�s��s�@�{�~��̉J | ||

| ���A�o�C�N�̃V�[�g���D�Ŕ����Ȃ��Ă���A�����̕����̂��������Ċm�F���܂����B�������l�̐l�̂ɉe���Ȃ��̂��S�z�ɂȂ�܂����B����Ԃ�����э]�p�ɉ����āA�������Ɍ������܂����B�����̉���X���z���邱�납��K�X���o�āA�J���~��o���A�����̕�͑S���������A�S�ׂ����Ȃ�X���[�ȑ��s�ƂȂ�܂����B�O�փ^�C���̖��Ղ��C�ɂȂ�܂��B�{���o�閶���R�E�؍��x�i���炭�ɂ����j�̓o�R����T�����́A�J�͖{�~��ɂȂ�܂����B |

|

|

| �����_������ | ||

|

�؍��x�o�R�L�F�J�ƃK�X�łقƂ�lj��������Ȃ����A�������H�𑖂��Ă���ƁA�E��Ɋ؍��x�o�R���̕W�������Ƃ��m�F�ł��܂����B�H���Ƀo�C�N��u���ƁA�߂��œ��H�H�������Ă����Ⴂ�l���A�H���p�̒��ԏ�Ƀo�C�N�������ėǂ��Ƃ����̂ŁA�D�ӂɊÂ��܂����B�J�ɉ����ċ����������r��Ă���̂ŁA�o�R�͎~�߂悤���Ǝv���܂������A�J���x�͓o���ĂȂ����A�؍��x�͓o�肽���Ƃ̋C�����������āA���S�J������āA�K�i��̓���o��n�߂܂����B�o���͂P�P���R�O���ł����B���ɗ����x�̕��ΐՂ����āA���ؑтɓ���A�J�E���̒��A�n��̓����P���Ԓ������ƁA�X���ڂɒ����܂����B����͉��������܂���B�����ŋx�݂���蒋�H�̃p����H�ׂ܂����B�H����A�����琁�������鋭���ɂ����Ȃ���A���炭��̓����s���ƁA�K�X�̒��Ɋ؍��x�̒���W�����o�Ă��܂����B�P�V�O�O�Ăł��B���㒅�͂P�Q���T�O���ł����B���͉Ό��Ȃ̂ł��傤�����������܂���B�N�����Ȃ��̂ŁA�Z���t�^�C�}�[�Ŏʐ^���B��܂������A�����Y�͉J�ŔG��Ă���A����ł̎ʐ^�́A�ڂ₯�����̂ɂȂ�܂����B����͉����ł������A�P�P�����O�ɂ��̎R�ŏ��w��������Ă���A�ǂ̕ӂȂ̂��C�ɂ��~��܂����B���ɖ����Ƃ���͂Ȃ������̂ŁA���w���͕s�^�������Ǝv���A���̓O�邵�Ăł��T���Ă��Ȃ������̂��A�{�����ɕs���������܂����B�P�S���ɓo�R���ɍ~��܂����B�o�鎞�ɂ͋C�����Ȃ������̂ł����A�ԗ�̉ԑ����������u���Ă���܂����B�J�͈��������~���Ă���A�o�R���̓��H�͐�����̂悤�ɗ���Ă��܂����B |

||

|

|

|

| �؍��x�o�R�� | �؍��x�o�R�� | |

|

|

|

| ���J�̓o�� | ���㒼���̊�� | |

|

|

|

| �؍��x���� | �؍��x���� | |

| �����Ƃ��т̍����Ƃ̋����悭������Ȃ��̂ł����A���������������A���т̍������{�茧�Ƃ����`�ŋ�ʂ��Ă����܂��B�؍��x�̓o�R���́A���т̍����ɂ���A�������珬�юs�Ɍ������ĉ���܂����B�r���̎R���͍g�t���Y��ŁA��������R����܂������A�G�ꂽ���ɗ����t���������čň��̑��s�����Ȃ̂ŁA�g�R�g�R���炴������܂���ł����B�{�莩���ԓ��ɂԂ���A���тō����ɏ��A�s��ō~��܂����B�s��s�Ɍ������ĉJ�̍����𑖂��Ă���ƁA�X���[�v�C���Ƃ����r�W�l�X�z�e��������A�����ɔ��邱�Ƃɂ��܂����B�����͓����C�������L���ĉ��K�ȕ�������Ă���܂����B�����琼�Ńr�W�l�X��W�J���Ă���悤�ł��B |

||

| ��P�Q���F�P�P���P�S���F�s��s�\�����q���n�\�������\�����s�@���ꕗ���� | ||

|

���A�X�͂܂��G��Ă���܂������A���т̍����̕����͊��ɐ���Ă��܂����B�{���͋�B�œ�[�̍��c���ɍs���\��ł����A�r���Ɏ����s������̂ŁA�����̊C�R���U�Ւn���܂����邱�Ƃɂ��܂��� �����q���n�����ٖK��L�F���U��n�̐Ւn�͊C�㎩�q�������q���n�ɂȂ��Ă���A�����Ɏ����q���n�����ق�����܂��B�����ق̎���ɂ͊C�㎩�q���Ŏg������s�@��w���R�v�^�[���W������Ă��܂��B�����͊C�R�n�݂���C�㎩�q���Ɏ�����j�̓W��������܂����i����͗V�A�قɎ��Ă��܂��j�A��Ȃ���̂́A�C�R���U�ŎU���ꂽ�l�B�̈�e��⏑�̓W���ł��B�����ł��ʐ^�͎B�ꂸ�A�����������̂ł����A���̃����ɂ��A�C�R�̓��U�ŎU���ꂽ�펀�҂͂Q�T�R�P���A���̓��A������n�����ї������̂͂X�O�W���ł��B�펀�҂��Ⴂ�l�Ȃ̂͗��R���U�Ɠ����ł����A�Ⴂ�͊C�R�̐펀�҂̊K���͉��m���������������Ƃł��B�Ȃ��Ⴄ�̂�������܂��A���R���w�k�A�C�R���u�蕺�ł��������炩���m��܂���B�����͒m���ƈ���āA�_�ЁE���t�̂������͑S������܂���ł����B |

||

|

|

|

| �����q���n������ | �C�㎩�q���Ŏg������s�@��w���R�v�^�[�̓W�� | |

| �������o�āA�R���r�j�̂��ɂ����H�ׁA�������ɋ}���܂����B�����ʼnE�Ɍ�����э]�p�͌����āA�C�������悩�����̂ł����A���������������s�ł����B�����ԑ����āi��P�O�O�L���j�������̒��ԏ�ɒ����A�����ăg���l�����z���A�썑���L�̗r���̃W�����O���̒������炭�����ƁA��[�̓���ɏo�܂����B�����ł��B������y�Y�������Ă���A���̊ό��n�͔p�А��O�ł��B����������͊J���x���悭������i�ł��B���U���������̌`�̊J���x�ɕʂ�������A����Ɍ��������̂ł��傤�B�A��͎����s�Ńr�W�l�X�z�e����T�����̂ł����A�X���ɉ���h���������̂ŁA�����ɔ���܂����B����͏h�����L����K���ɂȂ��Ă���A�傫�ȉ��C���y���߂܂����B | ||

|

|

|

| �J���x���] | ������ | |

|

|

|

| �������̐�� | �������̓�[ | |

| ��P�R���F�P�P���P�T���F�����s�\�s�䖦�\����C�݁\�L�ː_�{�\�{��s�@���ꊦ�� | ||

|

�����s���獑���ŋ{�茧�̋��Ԏs�ɏo�āA�s�䖦�ɍs���܂����B���܂�Ŋ������ł��B�����ĐV�����s�ŖK�˂����A�s�䖦�ɂ̓z�e������R����܂������A����������p�А��O�ŁA�����c��͈ꌬ�����̂悤�ł��B�ό��n�Ƃ��Ă̔��蕨�̖쐶�̔n���A�����ĎS�߂Ȏp�ł��B�������m���͎��Ԃ�����ł���̂ł��傤���BTV�ɏo��O�Ɍ����������Ƃ����߂��Ă����܂��B�s�䖦����E�ɑ����C�����Ȃ���A���K�ɓ���C�݂𑖂�A�S�̐�����z����ƁA��A�ɂ���L�ː_�{�������Ă��܂����B�����͓��j���Ȃ̂Ŏ��O�łɂ�����Ă��܂��B�L�ː_�{�ł͒��j�ƎO�j�ɉ����т̂������܂����B�L�ː_�{�͉����тƂ��������Y�̐_�l�̗l�ł����B�y�b�g�p�̂������Ă����̂ŁA�킪�Ƃ̈����p�ɂ�����܂����B�L�ː_�{����ɂ��āA���������ŋx�����āA���H�̂��ǂ��H�ׁA�����őO�ւ��`�F�b�N����ƁA�^�C�������Ղ��āA�댯�̃}�[�N���o�Ă��܂����B�{��s���Ń^�C���������邵���Ȃ��A�ŏ��Ɍ������o�C�N��^�X�ɓ����Ă݂܂����B�����ł͎��̃o�C�N�̃^�C���͖��������̂ł����A�e�Ƀz���_���X���Љ�Ă���܂����B�K�^�ɂ��z���_�X�ł́A���̃o�C�N�Ɠ����^�C���̍ɂ�����A�����Ń^�C���������邱�Ƃ��ł��܂����i�s�S�̂��X�ł͍ɂ��������A�Q~�R���҂��ƂɂȂ�܂��j�B������܂Ƃ��ł����i���X�ɂ���ă{���Ƃ��������܂��j�B����̃o�C�N�c�A�[�̌��O�����@����āA�ق��Ƃ��ċC���u���ƂȂ�܂����B�{��w�O�̓����C���Ƀ`�F�b�N�C�����܂������A���̓������j���ł������̂ŁA�R�O�O�O�~���Ŕ���܂����B�{��w�͌������ݒn�̉w�ɂ��Ă͎₵�������ł����B��B�V���������Ȃ��悤�ł����B��͉w�\���ł��ǂ��H�ׂ܂������A�{��ł́A���ǂ�X�����[�����X��葽���悤�ł��B

|

||

|

|

|

| �s�䖦 | �쐶�̔n | |

|

|

|

| ����C�݁E�S�̐���� | �L�ː_�{ | |

| ��P�S���F�P�P���P�U���F�{��s�\�����s�\�啪�s�\�ʕ{�s�\�R�z�s�@�܂芦�� | ||

�{��s�����������E�Ɍ��āA����������s�A�����s�Ɩk�サ�A�����s�œ���B�����ԓ��ɏ��܂����B�܂�Ŋ������ł��B�啪�s���z���A�ʕ{PA�Œ��H�̃X�^�~�i���ǂ��H���C�����܂����B�ʕ{�̊X�̉���̓��C���a�X�Ƃ������Ă���̂��悭�����܂��B�]��Ɋ����̂ŏ��߂Ėڏo�X�𒅂��A�w�����b�g�����Ԃ�܂����B�K�^�K�^���Ȃ���R�Ԃ̍����𑖂�A���z�@�ō������~��܂����B�w�O�ɏo�āA�܂��̂Ȃ��ɗR�z�x�����邱�Ƃ��o���܂����B�w�O�œ���Ԃ̉��h���Љ�Ă��炢�A�ߌ��Ԃŏh�����܂����B�R�z�x�̌�����I�V���C�ɓ���A��̐H���́A�������������Ă��ł����B�h���҂͎��ȊO�ɂ͂P�������ł����B�@ �h�̏����i������ł��j���畷�������b�F�����̕W���͓��z�@�ł���A�w�̖��O�͗R�z�@�ł���A���̖��O�͗R�z�s�ɂȂ��Ă��闝�R���Ă݂܂����B�ŏ��A����X�͗R�z�@�������̂ł����A���������ŋ߂��̑��X�ƈꏏ�ɂȂ������A���̒��̖��̂z�@�Ƃ��������ł��B���̌�X�Ȃ钬�������������āA�V���Ɏs���o�������ɁA���̂��R�z�s�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B����Ȃ��ƂŖ��̂��������Ă��܂����A�����͗R�z�@�ɓ��ꂵ�����Ƃ̈ӌ��ł����B�Ȃ��������ނ���R�̖��̂͗R�z�x�ł��B |

||

|

|

|

| �ʕ{�̊X | �R�z�@�w�����R�z�x | |

| ��P�T���F�P�P���P�T���F�R�z�@�����\�R�z�@���a�@�J��܂� | ||

|

�{���͗R�z�x�ɓo����ł������A���N����Ɩ{�~��̉J�ŁA�R�X�͂�����ł��܂����B���Ȃ芦���ĎR�͐Ⴊ�~���Ă���͗l�Ȃ̂ŁA���a�ƌ��߁A�R�z�@���U�邱�Ƃɂ��܂����B�U����͎�ɋ��،Ύ��ӂŁA�₽���J�̒��A�Ώ�ɂ͉���̓��C�̉e���ŁA�����������Ă��܂����B�R�z�x�̕�������ƁA����̂Ƃ���ł͏��C���N���������Ă��܂����B�Εӂ̖X�̍g�t�͉J�ɔG��Ă��܂������A�g�t�^���������Ƃ����������ŁA����Y��ł����B�����̂ő��ڂɏh�ɋA��܂����B�h�̗[�H�͖{���������Ă��̂悤�ŁA���͂���ł悩�����̂ł����A�h�̕����C�ɂ��ĊO�H�ɂ��ė~�����Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�R���r�j�Ŏ��E�H�����āA��l�A�����Ŏ�����܂����B

|

||

|

|

|

| �R�z�@�E���،� | �R�z�@�g�t | |

| ��P�U���F�P�P���P�W���F�R�z�@�\�R�z�x�\��d���\�R�z�@�@�܂�̂����ꊦ�� | ||

|

���N����ƁA�R�z�x�͉_�ɉB��Ă��܂������A�\��ł͓V�C�͍D�]�A�����Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�o�C�N�ō�����܂Ȃ݃t���[�E�G�C��ʕ{���ʂɖ߂�A�R�z�x���ʓo�R���܂ōs���܂����B �R�z�x�o�R�L�F�o�R���̑ҍ����ŁA�o�R�̏������n�߂܂������A�������������A�����̂ɂ͎Q��܂����B�R�z�x����t�߂͉_�ɂ������Ă��܂������A�R�S�̂������āA��ӂ͂��Ȃ�Ⴊ�~���������ł����B��Ŋ��邩�ȂƂ��v�����̂ł����A�X�g�b�N�͎����Ă���̂Ŗ��Ȃ��낤�Ɣ��f���܂����B�X���o���ł��B�q���n���_��̑����Ȃ���o��A�P�O��������Ǝ��ётɓ���܂��B���̕ӂ���Ⴊ�ς����Ă��܂��B���ёт��R�O���قǓo��ƍ���z�ŁA�����ŏ��x�~�����܂����B��������W�O�U�O�̓��ƂȂ�A���Ȃ�̐Ⴊ�����āA�ᓹ�̓o��ƂȂ�܂����B�V�C�͉��ŁA���X�z���o�āA�E�艺�ɁA�R�z�@�̒����悭������悤�ɂȂ�܂����B�P���Ԓ��A�ᓹ�����čŌ�Ɋ�Ɛ�̓���o��ƁA�}�^�G�i���̕�Ɛ��̕�̕���j�ɏo�܂����B�����ŏ��x�~�ł��B�}�ɓV�C���������āA�K�X�ŎR���͌����Ȃ��Ȃ�A���������āA�C�����œ���܂����B��������S�O���܂������A���̕�ɓo���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���̕�͍���ɐႪ�ׂ�������Ă���̂ŁA�o�ꂻ���ɂ���܂���B���̕�����ŁA��������Ă���̂ł����A���͂�������ł��Ă���̂ŁA���܂�댯�͂Ȃ��悤�ł��B�P�T�����o��ƒ���ɏo�܂����B�P�P�����ł����B���������K�X���Ă���̂ƁA�N���l�����Ȃ��̂ŁA�Z���t�^�C�}�[�Ŏʐ^���B���ĉ��R���܂����B�}�^�G�ɖ߂�A�}�����R���n�߂�ƁA�܂��z���łĂ��܂����B�o�R���܂ʼn����ƁA�����ƂȂ�R�z�x�S�̂����邱�Ƃ��o���܂����B�o�R�����͂P�R���ł����B |

||

|

|

|

| �ᓹ�o�� | �������� | |

|

|

|

| ���� | ���̕��o�ꂸ | |

|

|

|

| �����ɂ� | ���ꂽ�R�z�x | |

|

��d�R�����L�F�o�R���Ŗ{���㔼�͉����邩�l���A���������������d�R�����Ă݂悤�Ǝv���A��܂Ȃ݃t���[�E�G�C�����h�̕����ɑ����Ă݂邱�ƂɌ��߂܂����B���̑O�ɍ��ӂ̏h�������m�ۂ��ׂ��A�R�z�@�̖��h�ɍēx���点�Ăق����ƘA�����A�R���r�j�̂��ɂ����H�ׂāA���肾���܂����B�R�ɐႪ�ς����Ă��邾������A�O�C�͗�x�ȉ��̗l�ŁA��ϊ������s�ɂȂ�܂����B���炭�����d�R��������PA�ŋx��ŁA��̐ς�������d�R�╬���������闰���x�����āA�R�z�@�ɋA��܂����B��B�̎R�ł͋�d�R�����܂����̂ŁA�o������E������o���Ȃ������R�́A�c���x�����ƂȂ�܂����B���h�̘I�V���C�ɓ���A�����Ă���H�ׂāA��B�o�C�N�c�A�[�̑唼�������I��������Əj���܂����B |

||

|

|

|

| ��d�R���] | ��̋�d�R | |

| ��P�V���F�P�P���P�X���F�R�z�s�\�����s�\��i�s�\�R���s�\���R�s�@���ꊦ�� | ||

|

��B�̑唼�͑���I�����̂ŁA�{���͍����ʼn��R���̑q�~�s�܂ő��邱�Ƃɂ��܂����B���z�@�ő啪�����ԓ��ɏ��A�����ŋ�B�����ԓ��ɓ���A�������z���A���߂̒��H�ŁA�Ƃ��[������H�ׁA���ւŖ{�B�̒��������ԓ��ɓ���A�R���ŎR�z�����ԓ��ɓ���܂����B�q�~�͂����ԋ߂��Ȃ����̂ł����A�����̂Ɨ��̔�ꂪ�ł����ƂŁA���R���ō������~��Ă��܂��܂����B���R�s���𑖂��āA�X���[�v�C�������������̂ŁA�����ɔ���܂����B���������̕\�ʂ�͌��C���悢�̂ł����A������Ɨ��ʂ�ɓ���ƁA�]�茳�C������܂���B���̐Â��ȗ��ʂ�ɂ����D�ݏĂ���������A�ʊ��̂��邨�D�ݏĂ���[�H�Ƃ��܂����B |

||

| ��P�W���F�P�P���Q�O���F���R�s�\���s�s�\�匴�O��@�\��Îs�@���ꊦ�� | ||

|

���s�匴�O��@�K��L�F�O��@�ɂ͏�����l���炢�������Ȃ��Ǝv�����̂́A�S���̌��z�ŁA�ό��o�X�����X�Ɣ������A�Q���͂��y�Y���i��ɋ��s�̒Е��ł����j�������A�������ό��q���������ēo���Ă����܂��B�O��@�Ƃ͖����ɂȂ��ĕt����ꂽ���̂ŁA���X�͍Ő���l����������̍ہA�����Ƃ��č���A���̌�V��@�܉ӎ���ՂƂȂ����悤�ł��B�ό��q�̗���ɏ]���A�q�a�A�����Ɋy�@�i����ɎO�����j�A���F�s�����A�ω����A����ɂ��גn���Ɏ�����킹�āA�O��@�Q�q���I���܂����B�O��@�͍g�t�̋G�߂ł����A�g�t�Ɍ��C���Ȃ��̂ŁA�A�H�ɂ��y�Y���̓X��ɕ����Ă݂��Ƃ���A���N�͓ˑR�̊��g������A�g�t�r���ł��݂����͂�Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł��B ���̌�A����@�A�Ɣn���ɍs���Ă݂��������̂ł����A���Ԑ�Ŏ~�߂܂����B��Âւ̋A�蓹�A�����ԈႦ�A�[���̋��s�̎R�̒��ɓ����Ă��܂��A�Y�Ă��̂�������ɓ������肵�āA�������܂����B�Â��Ȃ��Ă��܂��܂������A��Âɖ߂�A�����C���Ƀ`�F�b�N�C���o���܂����B

|

||

|

|

|

| �����Ɋy�@ | �g�t | |

|

|

|

| �g�t��w�i�� | ���גn�� | |

| ��P�X���F�P�P���Q�P���F��Îs�\�l���s�\��s�����\�����q�\��z�@���ꊦ�� | ||

|

�{���͓y�j���Ȃ̂ō����͂P�O�O�O�~�ł���A��z�s�܂ň�C�ɋA�����ł����B ��ÂŖ��_�������H�ɏ��A���É��œ����������H�ɓ���܂����B�r���A�܂����H�Ń��[������H�ׂ܂����B�y�j���Ȃ̂ŁA�ꕔ�a�ؒn�������܂������A�o�C�N�Ȃ̂ŁA���ɘH���ɂ����b�ɂȂ����肵�āA���Ȃ��l���ɒ����܂����B�l��PA�͕l���ɖʂ��Ă��邱�Ƃ�����A�����������Ă��܂����B�����ł��y�Y�ɂ��Ȃ��ł��������������̂ł����A���Ȃ��̓X�ɂ͗o���Ă��܂����̂Ŏ~�߂ɂ��܂����B�l������r���A�x�m�R�����Ȃ��瑖��܂����B����̃c�A�[�͉��͕x�m�R��w�ɁA���͕x�m�R��ڎw���`�ɂȂ�܂����B���������I�_�̗p��܂ł͖��Ȃ������̂ł����A��s�������H�ɓ����Ă���n�����n�܂�܂����B�S���̏a�ŁA�T�đ����Ă̓X�g�b�v�̌J��Ԃ��ł��B��s���ɂ͘H�����Ȃ��̂ŁA�Y������킯�ɂ��䂫�܂���B��s���͍����P�O�O�O�~�̑ΏۊO�ł����A���̎{��ɉe������Ă���悤�ł��B�������ō������~��Ȃ��������Ƃ�����܂�܂��B�p�ꂩ������ւɍs������ł������A�P���Ԓ����ĐV�h���ʂ̕W�����o�Ă����̂ŁA��s���͎~�߂邱�Ƃɂ��āA�V�h���璆�������ԓ��ɏ��܂����B�����q�Ō������ɏo�āA����Ƃ̂��ƂŐ�z�s�ɋA���Ă��邱�Ƃ��o���܂����B�p�ꂩ���z�܂łS���Ԓ�������܂����B�x���E�����E�P�O�O�O�~�̎{��͑S���̎��s�Ǝv��������ł��B�Ō�Ɏ�s���ʼnՂ߂��܂������A�����P�X���Ԃ̋�B����o�C�N�c�A�[���I���邱�Ƃ��ł��܂����B �@ |

||

|

�I���ɁF ����̃c�A�[�ł��A�Ƃ��[�����A���肿���ۂ�A�����[�����A�`���[�V���[�������A�����ԃ��[�����ɂ͂����b�ɂȂ�܂����B ��B����o�C�N�c�A�[�̑��s�����͂T�O�O�O�L����ŁA���̓��{����̑��s������������ƂP�T�O�O�O�L���ɂȂ�܂��B���̂��Ȃ����̋����𑖂ꂽ���Ƃ����ӂ��Ă��܂��B ��B�̎R�s�ł́A�J���x�ʼnĂ̏������A���h�R�ŏH�̑u�������A�؍��x�ł͏H�J�������A�R�z�x�ł͓~�̊������o�����āA�o���G�e�B�ɕx���̂ɂȂ�܂����B���̓o�R�ŁA�k�����܂œ��{�̎R�̑唼��o�邱�Ƃ��o���܂����B ���̃o�C�N�Ɠo�R�̑g�ݍ��킹�́A����ҁi�O���ł����j�ɂ͕��ב����A����̓o�C�N�Ɠo�R�͕ʁX�ɂ�肽���Ǝv���Ă��܂��B �o�C�N�͎����ő����Ă���܂��̂ŁA�ԑ̂��R���g���[�����邾���ŗǂ��̂ł����A�R�͎����̑��ŕ����Ȃ���Ȃ�܂���B���낻��o�C�N�ƃo�C�o�C���悤���Ǝv���Ă����̂ł����A�ǂ����o�C�N�̕����R��蒷�����������Ȋ����ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���j

|

|

| �O�X�N�P�O�����{�A�C�ە��n�a�f��E���w�]����E�J��x | |

�@�@�Q���ҁ@�@�{��n�a�i�R�T�N���j�A���v�ۂn�a�i�R�U�N���j�A���A���c�A���q�i�O�j�A�|���A�O�؊e�n�a�i�i�R�V�N���j�A���v�l�A�|���v�l �@�@�@�@�@�@�@�@ �×тn�f�A�I���n�a�A���v�ۂn�f�i�R�W�N���j�A�֍��A�}���A�~��e�n�a�i�S�O�N���j�A�֍��v�l�A�}���v�l�A �@�@�@�@�@�@�@�@ �n�ӁA���q�i���j�n�a�i�S�P�N���j�A�����n�a�i�S�Q�N���j �A�v�Q�O�� �@�@�����@�@�@�P�O���Q�T���i���j�A�Q�U���i���j �@�@�ꏊ�@�@�@�n�a�f��@�@���w�]����@�@�@�n�C�N�@�J��x�͉J�V�̂��ߒ��~�B �@�@�ߋ��Q�N�A���ĂɊJ�Â��ꂽ�C�ە��n�a�f��́A���N����ȑO�̂悤�ɍg�t�̎����ɁA���w�]����ɂĊ����̌I���A�n�ӂn�a�̂����܂�� �@�@�J�Â���܂����B�����������\�肵���V�_�����`�J��x�n�C�N�́A�˔@���������䕗�������m�݂�k�シ��Ƌ��ɑO����h���Ԃ�A�����Ď��@�@��Ŋw��Őg�ɂ��������x�̎R�x�C�ۂ̗\��Z�p����g���邱�Ƃ��Ȃ��A�����犮�S�ȉJ�V�ƂȂ�c�O�Ȃ��璆�~�̂�ނȂ��Ȃ����@�@�@�ʂƂȂ��Ă��܂��܂����B �@�@�ߋ��X��C�ە��n�a�f��͉��L�̒n�ŊJ�Â���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1��@�@�@�P�X�X�W�N�P�O���@�@���z�K���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��2��@�@�@�Q�O�O�O�N�P�O���@�@ ���n���@�@�@�@�@�@ �̒r���R���g���b�L���O �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��R��@�@ �Q�O�O�Q�N�P�O�� �@�@���̖؉���@�@ �@�鍳�_���E���J�R �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��S��@�@�@�Q�O�O�R�N�@9���@�@ �闖�����@�@�@�@�@�����n�a�Ǔ��R�s�E��Ɗx �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��5��@�@�@�Q�O�O�S�N�P�O���@�@ �x����@�@�@�@�@�@ ���B���ǎR �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��6��@�@�@�Q�O�O�T�N�P�O���@�@ �ߐ{��������@ ���P�x�i���V�̂��ߓo�R���~�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��V��@�@�@�Q�O�O�U�N�P�O���@�@���ȉ���@�@�@�@�@�k�������x�`��x �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��W��@�@�@�Q�O�O�V�N�@7���@�@ �V�䍂����@�@�@ ���䍂�ƕW �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��X��@�@�@�Q�O�O�W�N�@7���@�@��z�K����@�@�@�@������ |

|

|

|

| �@�@�@�@�Q���n�a�f�̖ʁX�ł��B�O�n�a�̓g�C���ɓ����Ă��܂����B �@�@�@�@�O����֍��A�I���A���v�ہA�{��A���e�n�a�A���v�l�A�����n�a�A������|���A�}���A�~��e�n�a�A�������q�i���j�A�n�ӊe�n�a �@�@�@�@���v�ۂn�f�A���c�A���q�i�O�j�e�n�a�A�}���v�l�A�|���v�l�A�֍��v�l�A�×тn�f�B�E�͎O�n�a�ł��B �@�@�@�@ |

|

|

|

| ���A�h�̑����甒�і���ʂ߂Ă��{�i�I�ȉJ�ŁA�J��x�n�C�N�͒��~�ƂȂ�܂����B | ���p��������q�i�O�j�n�a�ƍ����n�a�́A���X�ƃo�X�Ő���w�Ɍ������܂����B�܂����̒���ɁA���n���璷��Q�����ꂽ���v�ەv�Ȃ͉��c�n�a�ƃo�X�Ń��[�v�E�F�C����Ɍ������悤�ł��B |

|

|

| ���n�a�͎Ԃŗ����܂����B���v�l���X�A�鏀�����s���Ă��܂��B |

�O�n�a�͓��n�a�̎Ԃɓ��悵�ė��܂����B |

|

|

| �֍��v�Ȃ̎ԂɊ}���v�Ȃ����悵�ė��܂����B | �{��n�a�͓��n�a�̎Ԃɓ��悵�ċA��܂��B |

|

|

| �����������o������}���v�l�Ɗ֍��v�l�ł��B | �@�@�@�@�֍��A�}���v�Ȃ͎Ԃň�̑q�o����w�Ɍ����܂��B |

|

|

| ���Ďc�����S���g�́A���̘H���o�X��҂��܂��B | �@�@�@�@�|���n�a�A�×тn�f�A�|���v�l�A�I���A�n�ӁA�~��n�a�ł��B |

| �O�X�N�A�X�����{�A���������x |

�@�@�@�@�@�����o�[�@�F�@�@�H��A��g�A�ē��A�����A���q�A�e�n�a�i�S�P�N���j �@�@�@�@�@���ԁ@�@�@�F�@�@09�N�A9���P�W���i���j�A19���i�y�j�A�Q�O���i���j�A�Q�P���i���j�A�S���� �@�@�@�@�@�s���@�@�@�F�@�@�P�W���A�V�h���咬���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X���A�咬��������O�o�R���`��r�����`��x�`��r�����i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O���A��r�����`�������s�X�g���`��r�����`��x�`��r�����`����O�o�R�������n�w�O�i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�P���A���n�w�O�������e���L���r�����ꁨ�n���̓��������_�遨�V�h |

|

|

|

|

�@�Ⴂ�l�ł�����O�锭1��2���̍s���œo�鎭�������A3��4���̌v��ōs���ɂ͂��߂炢������܂����B�ŏ��̌v��ł͏����A�V�h���Ŏ�r���A2���ڎ�����o���ė⏬�����A�R���ډ��R�ōl���܂������A�ē��n�a�̐��N�O�o���̌o�����甐���V���͋}�o���������ߘ[�őO�����邱�ƂƁA�L���b�g�z���̒�Ă�����܂������A�F�L���b�g�z���ȊO�̊y�ȃR�[�X�ňӌ����܂Ƃ܂�܂����B�A��3���ڂ͓V�̓s���Ŏ�r�����l�����邽�߁A���R��̘[�̏h�͎�z���܂���ł����B �@���̂悤�Ȍo�܂Ŏ������Ɍ������܂������A�V���o�[�E�B�[�N�̐�D�̐��V�Ɍb�܂�k�A�̗Ő������\���A��������o�邽��3���S���������邱�Ƃɑ��Ă̎��O�̂��߂炢�����������ƂȂǖ��U���Ă��܂��܂����B�������̌��݂̗̑͂ɂƂ��� ��������4����������ɏ\���l���邾���̑傫�Ȋx�ł����B �@�������̗Ő��͂n�a�̕��X�ɂƂ��Ċ��x�ƂȂ��H�����H���Ƒz���܂��B�����V�����������ꂽ���ƂƁA��r���r�������傫���Ȃ����ȊO�A�̂Ƃ����Ƃ��ς���Ă��܂���B�H����̖k�A�������������B |

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɍ������ăW�����v���鏭���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̑���c�����A���s�j�X�g�Ƃ��������邨�ꂳ�� | |

|

|

| �@�ē��n�a�����Ɍ������ăV���b�^�[�������Ă鎞�A��̑O�ř��Ɍ������ăW�����v���Ă��鏭�������āA�B�e���܂����B�����̓U�b�N�̉��ɑ傫�Ȍ��̂ʂ�����݂������ꂳ��ƂQ�l�A��ŁA��X�Ɠo�R������ꏏ�ł������A�₪�đ����ɔ����čs���܂����B �@�����̂��ꂳ��Ɂu������������A���s�j�X�g�Ɉ�ĂĂ���̂ł����H�v�Ɛq�˂���A�u���͎R�ɑf�l�ŁA�����R�ɍs�������ƌ�������A�������w�������̂����ŗ��Ă���v�Ƙb����Ă��܂����B�����āu�Â₩���Ĉ�ĂȂ��Ȃ��̂ŁA���̎R�o��ɂ͑�^�����v�Ƃ������Ă����܂����B |

�@�����͒O��ŎR�̖��͂�m��A�ȗ����ꂳ��Ƃ������R�s�����ɂ��A�����͎R�ɓo�邽�߂�������Ƃ����R�x���̓��� ��ڎw���Ă���Ƃ̂��Ƃł��B �@���ꂳ�炻�̘b���f���āA��X�̂T�l�̊�͋P���A�������Ёu����c�ɐi�w���ĎR�̉�ɓ���悤�v�����ƍd������������킵�܂����B �@���R���n�߂Č���U��Ԃ�ƁA�p����������Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��ꂳ��͉ʊ��ɂ��L���b�g��ڎw���ĉ��������Ƃ�����܂����B �@ |

| �@�@�X���P�W���i���j�@�V�h�ˑ咬���� | |

| �@�ߌ�P���V�h���̂������ł������Əo���B���߂ẴV���o�[�E�B�[�N�̑O���̂��߂����R�Ȃ͖��ȂɂȂ�܂����B���̓��́A���O�ɑ咬���̃E�C�[�N�f�B�̊e�������̏h���������̂ŁA���K�Ȗ�ɂȂ�܂����B���̏h����������̘A�x���Ԃ͖����������ł��B | |

| �@�@�X���P�X���i�y�j�@�咬���ː��o�R���`��r�����`��x�`��r�R�� | |

| �@�U���ɗ\���W�����{�^�N�V�[�ɏ��P�T�����x�Ő���O�̓o�R���ɓ����B�o�R���̋������ԏ���͂��߂Ă��āA�H���ɂ܂łт�����ƒ��Ԃ��Ă���܂����B �@�����V���͎�r�Ɨ�r�����̃I�[�i�[���A���X����������̓����A��x������̐��ɖʂ����R����H��R�[�X�ɐ�J�����o�R���ł��B�����n�a�̘b�ł͊w������͐��̑��̓������������ł��B |

���B�̊w�����ケ�̗Ő��ɏオ��̂͐j�m�ؐ�k���A�������ɓo�邽�߂ɂ͐Ԋ�������g���܂������A���ݎ������o�R�ɂ͂��̔����V�����嗬�ƂȂ�A�Ԋ�����͂�������p��Ă��܂��܂����B�������Y�̖_������I�s��ǂނƁA�Đ�x���̔����H���x���ƒ���̊ԂŗŐ��ɏオ��A��r�����ɉ����Ă��܂����B����������t���Ƃ��Đ̂���g���ė����̂ł��傤�B |

| �����V�� | �j�m�؊x��]�� |

|

|

| �����V���͎�r�����܂ł̕W�����P�C�P�O�O���A�S���Ԕ��̍s���ł��B���t������W�O�U�O�̋}�o�Ŏ��Ɍ������ǂ��ł��B���̎����A�������ɉ��x��������h���o�鎞�͊����A�o��n�߂ĂP�{�ڂł͏����Ď��͂s�V���c�P���ɂȂ�܂����B | �}�o�̂��߁A�o��n�߂̂P���Ԃō��x�S�O�O�����҂��܂����B���o�X�^�[�~�i�������т̊Ԃ���ቺ�ɖ]�ݍ��x���グ�čs���ƁA��̑O�ɐj�m�؊x�������藧���ė��܂����B���̕ӂ肩��Ő��Ɏ�r�������]�܂�܂��B |

| �X�ь��E�Ԃ��� | ��r�����ڑO |

|

|

| �����V���͗ǂ��������ꂽ�f���炵���o�R���ł��B���̌o���ł͓o�R���Ƃ��Ă͂m�n�P�ɋ߂��Ƒz���܂��B�ӂ�̖��Ⴍ�Ȃ肻�낻��X�ь��E�ɋ߂Â��Ă����悤�ł��B | �X�ь��E����� �����Ȃ��r�����̃g���K����������ɓ����Ă��܂����B |

| �Ō�̓o�� | ��x�ւ̗Ő� |

|

|

| �����ւ̍Ō�̓o��ł��B�Ő��͊��ɍg�t���n�܂��Ă��܂��B | �A�x�����̎�r�����͓�����Ă��܂��B�����ŋ��R���Z����̌Â��x�F��4�N�U��ɍĉ�܂����B�����ł͐����Ă��܂����A�ǂ���������Ă���̂ł��傤���B�w������́A�������ɂP���Ԃ����Đ����݂ɍs�����L��������܂��B |

| ��x�̓o�� | �����p������ |

|

|

| ��x�̓o��ɓ���܂��B��x�͘[���猩��Ƒo����Ɍ����܂����A���ۂ͓��A����A�k��̂R�蒆���ł��B���킸�S�Ċ�������H�낤�ƍ��ӂ��܂����B | �U��Ԃ�Ɖ_����A�����p�������܂����B���͔��n�Ⓜ�����猩��ƃs���~�b�h�`�ł����A���̗Ő�����͖k���Ő����]�����A���L����̎R�e�Ŏ��Ɍ����ł��B |

| ��x���̉��� | ��x���ƒ���̈ƕ� |

|

|

| ��x���ɂ͓o�肽�������ł����A�J�b�g������̊������Ɍ������܂��B�����ɂ��M�B���̓K�X���������Ă��ėǂ������܂���B | �������ƌ����Ă��A���A����A�k�ꂼ��̃s�[�N���P�O���قǃJ�b�g���邾���Ȃ̂ŁA�o���Ă��T���Ă����Ԃ͂���قǑ卷�͂���܂���B�B |

| �p�������������� | |

|---|---|

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������Ȃ��璋�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��x�k��̉��� | |

|

|

| ��������я��͐���Ă��Ă��܂������A��������̏㕔����̌㗧�R�͉_�ɕ����Ă��܂������A�ˑR�_������Ď��������p�������܂����B��������Ȃ����x�̖k��̒[�Œx�����H�ɂ��܂����B | �����������Ȃ�����z�ɉ���܂��B�������猩�鎭�����́A�k��ɓ˂��グ�铌�������o�b�N�ɖk�Җ{�J�A�_�C���N�g�����A�����������ɕ������ɍ����ł��B |

| ��r������ڎw���� | ���z�E�Ԋ�����̕���_ |

|

|

| ��x�k���̉��ɂ����r�����܂łR�O���ʂōs�������������̂ł����A�����Ȃ��N��������{�ȏォ����܂��B | ���z�̎�O�ɐԒ����������̏㕔�������܂��B������z���Ɨ��z�ɏo�܂��B�Ԋ�����͊������Y�̎���ɂ͒��U�N�����ƌ����Ă��܂������A�Ԋ�����̖��͐Ԓ�������̖����Ƃ����̂ł��傤���B |

| ��r | ��r���� |

|

|

| ��r�ł��B�����̑O�ɂ��鏬���Ȓr�ł��B�́A�����L��������܂��B | ��r�����͖k�A�̐l�C���[�g�Ɉʒu���邽�߁A��������Q�K���ĂɂȂ��^�̎R���ɕς���Ă��܂����B�����ȗǂ������ł��B |

| �@�@�@�@�X���Q�O���i���j�@��r�R���`�������s�X�g���`��x�`��r�����` �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���o�R���˔��n�w�O |

|

| ���̎������E�܂��͕z���x��ڎw���� | �z�����z���Ė{��̓o�� |

|

|

| ���U�����A��������ڎw���o���ł��B�H���͑O���������ɂQ���̗p���Ă��邽�߂ɏo���͌㔭�ɂȂ�܂����B | �r�����]�̗ǂ��e���g����߂��z���R�ɓo��܂��B�������ւ̋}�ȓo��͕z���R�܂łŁA�������߂���Ƃ��ɂ��Ȃ�܂��B |

| ���x�F | �������s�[�N |

|

|

| �O���ĉ�����Z�����Q������̌Â��x�F�́A�攭�g�̂��ߓo�����ĉ��R���ė��܂����B�ĉ��ʂ�܂��������R��̃��[���ł͐V�z�R���ɔ��܂��Đj�m�A�@��o���������ł��B�ނ͊w������R�w���u��ɍݐЂ��Ă��܂����B | �������̃s�[�N�ł��B�s�[�N�ɂ̓L���b�g�Ɍ������l�A�L���b�g���痈���l�A����������������l�l�X�ł��B ���̓��͓�k�̏c���H�Ɠ�ǂ̎O���͐藧���Ă��܂����A�������ɗ����鋍��������������A�Ȃ��炩�ł��B |

| �j�m�ؕ��ʁA��O����z���x�E���ɖ�x�E�E�Ɋ⏬����x�E��x�E�ԑ�x�E�X�o���x�E�j�m�؊x�E�����ɘ@�؊x�A�Ő��͑傫���r����`���Ă��܂��B | |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n���ʁA��O����ܗ��x�E�����x�E���n���E���n�x�͏d�Ȃ��Ă��܂��A���̓ˋN�͈��x�H�E�����x | |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�O�R�ƙ��x�A��O�͋���R���̉��͍����ʎR | |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�A�E���珬����k�E�����̓��E�������E�O�m����k�E�`���l�A����E�����Y��k�㕔�E���{��E�����Y�����E�O���E����㕔 | |

|

|

| �������Ȃ��牺�R�J�n | �������A�k���{�J�A��J����]�� |

|

|

| �����̎R�����ނ��Ƃ̂Ȃ����������̍ō��̓V��̉��A�����������߂��܂ł����߂Ă������̂ł����A���������������R�ɂ�����܂��B���x�̉̂��S���Ȃ��牺��܂��B | �_�C���N�g�����A�������㕔��`���Ȃ��牺��܂��B ��J���̉͌����ǂ��]�܂�܂��B |

| ��x�����ŋx�e | �������_������ |

|

|

| �@����ɑ����č����͗ǂ��V�C�ł��B��ӂ͂P�l�z�c�P�����ʼn��K�ɖ���܂������⏬���̗\����ł͍����͕z�c�P���ɂQ�l�������ł��B | ��������̉��Ɍ���������Ȕ������A�n�}�ɂ��Ɩ_������Ɣ���܂����B�_������͎E�����������A�A���v�X����̊��V�����J�������ъ�삪����ŖS���Ȃ����ꏊ�ł��B |

| ��x�̉��� | �����o�b�N�� |

|

|

| �@�A�r��x�̒����Ɋ���Ă����悤�Ƒz���Ă��܂������A���R���鎞�Ԃ������Ȃ��Ă��܂����̂ŃJ�b�g���܂����B��N�̂P�P���A�t�̕��R�s�̂��ߌ̒�������Ɠr���܂Œ�@�ɍs������������`���Č����������̂ł��B |

�����o�b�N�ɋL�O�B�e�ł��B�w������Ō�̂T���ə��x�̉̒ʂ�ɐԒJ�R����呋�E�����E�O�m���Ɩk���Ő����c�������ē��n�a�̎v���o�̒n�ł��B |

| ��x�̍Ō�̉��� | ��x�̗Ő���U��Ԃ� |

|

|

| ��x�̍Ō�̉���ł��B����������Ǝ������͌����Ȃ��Ȃ�܂��B �ē��n�a�͐���ə��Ɍ����ăV���b�^�[�������Ă��܂��B | ��x��U��Ԃ�܂��B����i���j�A�k��ł��B�o�R���͍������ɎT���Ă��܂����A�s�[�N�̎T�������͋͂��ł��B |

| �T���i�������� | �T���i���� |

|

|

| �@�@���������Y�[���A�b�v���܂����B �ł����x�ł��B���ʂɊg�����ǁA�o�b�N�̓������̌��̓V������A���̊ԂɉB���r�ǁA�V������ƃL���b�g�Ԃɂ͖k�ǂ�����A�O����ǂ�i���铰�X����R�e�ł��B | �摜�̃T���i���� �薼�͐ē��n�a�ł��B�������猩��p�͎��Ɍ����ł��B�f�晛�x�_�̋L�ł��X�g�[���[�Ƃ͊W�̖����A��l�r����̌��i���o�ė����̂��A�����A�O�̑��̂��̌��i���A���̖��͂�`�����߂ɕK���������̂ł��悤�B |

| ��r�����Ԃ��� | |

|

|

| ��r�����͊�̉��ł��B�C�����̗ǂ��|�C���g�ł��B�������牺��ƙ��͉B��Ă��܂��܂��B | ���������낵�܂��B���ʂɐ^�������L�т�j�m�ؐ�k�A�����ɐj�m�؊x�A���̑傫�Ȋx�͘@�ł��B�@�̖��̊x�́A�ǂ����[���猩��ƊF�����Ȋx�ł��B |

| ��r���� | �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ő��ɕʂ�������� |

|

|

| ��r�����ŃJ�b�v�k�[�h���̒x�����H�𒍕����A�������R���܂��B�����̑O�ɂ͑�R�̓o�R�҂������r�[�������݂Ȃ���k���Ă��܂��B�����͏����͒������ł��傤�B��������P�W���Ƀ^�N�V�[��\�܂��B | �Ő��ɕʂ��������A�Ƃ����C�����͉R�ŁA����ǂ�����ǂ������܂ł��Ő��������Ē��X���x��������܂���B�r���P�W���ɗ\���^�N�V�[�ɑ҂��ĖႤ���ߐē��n�a����s���܂����B�H�͂�ח��Ƃ��ɓ������A�r���w�b�h�����v��_�����Ȃ��牺��܂����B |

| �@�@�@�X���Q�P���i���j�@���n�w�O�ˌܗ��e���L���r���`�n���̓��`�A�� | |

| �@�\���^�N�V�[�̉^�]�肳��̘b�ł́A���ւ̓����I����a���N���������Ȃ������Ƃ̂��Ƃł����B���͉^�]�肳��ɔ��n�w�O�̏h�������ĖႢ�܂����B�H���͒x���̂ŏh�ׂ̗�̐H���ōς܂��܂����B �@���N���Ă݂�ƁA���n�O�R���������茩�����̂ŁA�V���̓�����̍ہA�J�Ō����Ȃ��������������ɍs�����ɂȂ�܂����B �@�w�ŋA��̎w�茔���w�����܂������A���Ԃ̊W�ŏ������ɂ͍s�����A�n���̓��܂łɂ��܂����B |

|

| �e���L���r�����烊�t�g�ɏ��p�� | ������ܗ��A���x�A�单�x�A�����x |

|

|

| �e���L���r�����烊�t�g�ɏ��n���̓���ڎw���܂��B���̎Ζʂ͍��R�A�����ɂȂ��Ă��܂����A�U�N�O�ɔ�ׂđ啪�������ė��܂����B | �������Ő��͂�������ƌ����܂��B���Ԃ��o�ɂ�A���X�ƉƑ��A�ꂪ�オ���Ă�����A�ܗ����牺�R���Ă��܂��B |

| �n���̓� | �n���̓� |

|

|

| ��g�n�a�ɂ��Ɣ��n���ɂ͓�̒n����F������A����������Ă��邻���ł��B | ���̃P�����̒��̒n������̓��̈�������ł��B |

| �X���j�m�ؒJ����@�؊x�A�P�O�������������甒�x | |

|---|---|

| �@�@ �@�@�@�@�P�j�@�����F�@�@�@�Q�O�O�X�N�X���@�j�m�ؒJ����@�؊x�s�X�g���i�P���j �@�@�@�@�@�@�@�Q���ҁF�@�L�c�n�a�i�S�V�N���j�v�ȁA�F�l�S�l�A�v�U�� �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�Q�j�@�����F�@�@�@�Q�O�O�X�N�P�O���@�����������甒�x�s�X�g���i�P���j�@ �@�@�@�@�@�@�@�Q���ҁF�@�L�c�n�a�v�ȁA�F�l�Q���A�v�S�� |

|

�@�P�O�����{�̐��쑺�ł̂n�a��L�����v �̌�A�L�c�n�a�i�S�V�N���j���牓������������A��Ŕ��x���s�X�g�����ė����Ƃ̃��[�����A�������̃J�N�l����V������Ԃ����ܗ��Ȃǂ̔������ʐ^�ƂƂ��ɑ����Ă��܂����B �@�X�����{�ɂS�P�N�����Ŏ�r���玭�����ɍs���܂������A�Â��Ȃ��ĉ��R�����n�̏h�ɔ��܂�A�����]��ɂ��D�V�̂��ߌܗ��⎭�����߂悤�Ɛ_�邩��e���L���r���ʼn��������ɓo��܂������A�A��̗�Ԃ̎����̊W��A��������ܗ����]�߂鏬�����ɂ��s�����A�c�O�Ȃ���n���̓��ŋA���Ă��܂����B�V���̓�������J�Œn���̓�����s���܂���ł����B��X�S�P�N�������͂S�O�N���̐�y�̕��X�Ƌ��ɁA���������ɂ͓��ʂȑz��������܂����A�܂������͒N�����̔����͒H���Ă��܂���B �@�L�c�n�a�̉������̑f���炵���ʐ^�����āA������肱�̂g�o�ւ̊�e���˗������̂ł��B�L�c�n�a�͘@�؊x�≓�������̐V���Ȏʐ^�ƂƂ��ɁA ��n�a�i�S�W�N���j�A�V��n�a�i�S�U�N���j���Ẵ��^�[�̎ʂ������܂����B �ȉ��͖L�c�n�a�̃��^�[�`���̎R�s�ł��B |

|

|

�@ �@�@�@�@�@�@�����C�ł����H �@�@�@�@�@�@���̂Ƃ���v�w�Ŏ��X�R���������Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8���͉Ɠ��Ƒ��q�Ƒ��q�̗F�B�A�v�l�l�ŕx�m�R�ɍs���܂����B�܍��ڂ܂ŎԂōs���A �@�@�@�@�@�@�������������o������Ə����̑O�͏a�ł����B�܍��ڂ�������d���̗� �@�@�@�@�@�@�O�̉�Ђ̐�y�AT���䍂�w�̋߂��ɕʑ��������Ă��āA�ʑ������_�ɖk�A�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9����T����ƎR�x���̒���H���v�ȁA������l��H���Ɖ�X�v�w�A�v�Z�l�Ő�� �@�@�@�@�@�@����Ŏv���o���̂́u�R���v���ΐl�����A�l���v���ΎR�����v�ł��ˁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ����� |

|

| �j�m�ؒJ����@�؊x�s�X�g�� | |

|

|

|---|---|

|

|

| �j�m�ؒJ | �j�m�ؐ�k |

|

|

|

|

| �@�؊x�s�[�N | |

|

|

| �j�m�؏��� |

| �@�@�@�@�@�����������甒�x�s�X�g�� | |

|---|---|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�~���h�Ō����瓪�܂ł̐�ŃX�R�b�v���g���Ȃ��烉�b�Z�����������n�̎ێq�x �@�@�@�@�@�@�U������Ŋ������A�^�ǂ��s�b�P���X�g�b�v�Ŗ��E�������t���h�̎������̓������B �@�@�@�@�@�@�{�c�Ɠ�l�ōs���������̓V������A�����ȃR���Ńr�o�[�N���Ă�������� �@�@�@�@�@�@�V�l�̏t���h�Ńo�e�o�e�ɂȂ����ꃖ�x�B���̎��ɐV�䂳���������������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���������R�X�����Ȃ���̓o�s�ł�����������������Ő��ɏo��Ō�̓o��Ɋ|���� �@�@�@�@�@�@���W���߂�����ߌ�S���܂ł̃e���L���r���̉c�Ǝ��ԂɊԂɍ�����ׂɁA�w�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@T����̓}���ɎR�s�L�������Ă���A���[���ő��t���Ă���܂��B�R�s�[�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�c |

|

|

|

| �e���L���r���I�_ | |

|

|

| �n���̓�����ܗ��x | ���n�O�R |

|

|

| ������ | ������ |

|

|

| ���X�Ƒ����������� | �剓���̓o�� |

|

|

| �剓������ | |

|

|

|---|---|

| ������ | |

|

|

| �J�N�l�� | �������k�� |

|

|

| ���������� | �ܗ��x |

|

|

| ���x�̓o�� | �V��̌ܗ��x |

|

|

| ���x���� | �����x |

|

|

| �� �k���Ő� | �ܗ��x |

|

|

| ���R�r�� | �_��e���L���r���w |

�X����{�A���b�c�R |

| �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�����o�[�F�@���q�n�a�i�S�P�N���j �@�@�@�@�@�@�����@�@�F�@�O�X�N�X���Q���i���j �@�@ �@ |

|

|

�@ �@�X�����{�A���A�X�ɏ����s�̓r�����b�c�R��ڎw���܂����B �@���b�c�R�͂P�T�N���O�ɔZ���Œf�O�����o�܂��������̂ŁA�o�R�ɉƑ��͗]����C�ł͂���܂���ł������A������藧�Ă��܂����B �k���b�c�͍�����ԑq�x�i�P�T�S�W���j�A��ˊx�i�P�T�T�O���j��x�i�P�T�W�S���j�̎����悤�ȕW���̃s�[�N���R����ł��܂����R�O������������x�����ł��B �@���b�c�R�͊ቺ�ɐX�p���A���ɂ͒Ìy������u�ĂĊ�؎R���]�߂閼��ł��B |

|

|

|

| ���X���̎n�����[�v�E�F�C�ɏ���ĎR�������w�ɒ����܂����B�R�������ɂ͍g�t���ɋт��ʂ閼�����c���ˁi�^�����`�j����������܂��B | �o�R���̐A���͒Ⴂ�I�I�V���r�\�ׂ̖݂̗�ɔ�����������A���̘e�Ƀi�i�J�}�h�⃀�V�J�������Ă����肵�ĕς�������i�ł��B�ܓx���������Ƃ�C�ɋ߂����x���������ȂNJW���Ă���̂ł��傤�B | �w���o�Ă���P���ԂقǓo���ĐU��Ԃ�܂��B�w���W����������R�[�X�̈ē�����ł��������߁A�o��Ȃ��Ă��ǂ��W�]��ɏ������A������ʂ炸�ɍ��̓c���ˊx�ɓo�����肵�đ啪���Ԃ����X���Ă��܂��܂����B |

|

|

|

| �ቺ�̐X�p�ƐX�̊X���Y�[���A�b�v�����Ղ��܂��B��O�̃s�[�N�����b�c�O�x�ŁA�X�x�O����͔��b�c�̑�\�Ƃ��đ傫��������R�ł��B | �o��n�߂ĂP���Ԕ����ł悤�₭�ԑq�x�s�[�N�ɒ����܂����B�䕗�ʉߌ�̐����Ԃ��̋����ŖX�q������ꂻ���ł��B�����Ղ�ꏊ���Ȃ��̂ŋx�܂���ˊx��ڎw���܂��B | ��ˊx�̗Ő��̍����͕��Ό��ɖʂ��Đꗎ���Ă���̂ŋ����̂��ߋْ����Ȃ���o��܂��B�_�̒��ɓ��������ߎ��E���}�Ɉ����Ȃ�A���߂��Ă����ԑq�x���B��Ă��܂��܂����B |

|

|

|

| ��ˊx�̃s�[�N�ł��B���ƂR�O��������Α�x�ɒ����܂����A���������Ă��܂炸�A�����͉��k�̂ނ܂ōs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����߁A�����ň����Ԃ����Ƃɂ��܂����B | �s���ɒʂ�Ȃ������c���ˎ���������܂��B�f�b�L�̑f���炵���W�]��ł����A���̔����������\���܂��B�����܂ʼn���Ɩ����ɂȂ�܂������A�w��̔��b�c�̗Ő��͑S���_�ɉB��Ă��܂��܂����B | ���b�c�R�ƌ����ΐᒆ�s�R�̐X�����T�A���̑�ʑ����������܂��B�X�T�A���̌㓡�ޒ��͂������班����̑�ꕽ�ŁA���̂܂܂̎p�̉�����ԂŔ�������܂������A�n����ɓ������L�O��ƂȂ��Đݒu����Ă��܂��B�O�x��w�ɂ��X�A���̓ԉc�Ɍ������āA�e����������������ƌ��J���ė����Ă��܂��B�����ԉc�ɑ����m�点�������̂ł��傤�B |

| �@�W�����{�`�X����{�A�������A���ȎR�A�l���R�A������ | |

| ���L���|�[�g�͊}���n�a�i�S�O�N���j�̊�e�ł��B

�@ ����́A��B�啪����̓��{�S���R���s������L���n�a�̂��������A�����^�J�[���p�ɂ���ė��ꂽ�S�R���R���œo���ł����B�����A�J�`���ŔG��A���]�͓����Ȃ������B |

|

|

�y�P�z�W���Q�X���@��c�`�������`�ˉB |

|

|

�啪�����H�s������M�d�Ȏ��ԂɁA�}�����x������c�ō��������B�֓����ɐڋ߂�����䕗�̉e��������62�Γ��֏�鍠���疶�ƂȂ��Ă����B |

|

|

|

|

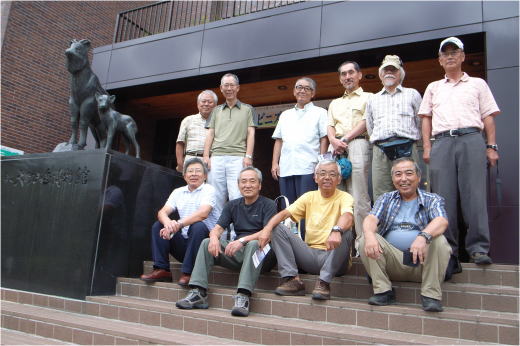

���������R�ی�Z���^�[�B�����牬���A�L���A�}���B�Z���^�[���ɒ��Ԃ��A�������O�ɂƌ��w�����B |

���������R�ی�Z���^�[���́A�L�x�Ȏ����ŕ���₷���W������Ă����B

|

|

|

|

�Z���^�[�ł́A�����������̐��������Ȃǂ��ڂ�����������Ă����B�������i�������Ƃ��j�Ȃǂ̒����͔�ߗ��̔��B�����u�P�Έ��R��v�⓯��̓������u�ÊD�p�I��v�ŕ����Ă��邪�A��2000���N�O�̃O���[���^�t�̊C���͐ς̎��ォ�猻�݂ւ̗��N�E�N�H�ƂƂ��ɐ�������Ă����B |

�������܂ŕ��R0.1km�̒n�_�B�����n���̂قڒ����ɍ݂��ēd�g���L�͈͂ɓ͂��A�����ɕ��R�ȍL��������̂Ŋe��̕����ʐM���Ǝ҂����M�A���e�i�i�n�`�}��ɂV�j����ׂ���ʓI�ȗ��n�ł���B���㕽�R���ւ͋��̗�����h�����ʂ��ē��������A���ӂɂ͋������U�݂��Ă����B |

|

|

|

�����������̍ō��n�_�u�������v2034m�B |

����������i�O�p�_�͎�O���j��ߗ��̔��B�����u�P�Έ��R��v���U�����Ă���B |

|

|

|

|

���̌�A���Γ�����L��IC������IC��ʂ��Ē���s���ŗ[�H��ۂ�A�ˉB�������������֒x���B |

| �������O�p�_2034.1m�B |

|

|

|

|

|

�y�Q�z�W���R�O���@�ˉB�`��s���`���ȎR�`�ܒn���x�������`����w�`���� |

|

|

�����疶�J�ʼnJ��p�B�ˉB�q����A�哴���ɓo��B |

|

|

|

|

|

|

| �哴��ъ�̍���B�ӂ��т��ÊD��i�C��ő͐ς����ΎR��j�n�Ŋ���₷���B�n�C�V�[�Y���ɂ͍���ŏa���N����悤�������̓��͒���ȊO�ł͑��̃p�[�e�B�ɉ��Ȃ������B |

�s���ꍽ��B�ˉB�R���܂ނ��̒n��͖�400���N���炢�O����C��Ŏn�܂����ΎR�����ʼnΎR�₪�͐ς��č\�����ꂽ���̂ŁA�����̋ÊD���͉J�Ŋ���₷���B |

|

|

|

��s�������B�ÊD�₪���������y���ƂȂ��Ď������������Ɛ����Ă���B��������k�̌ܒn���x�������E�i���j���͓�ɑ����ˉB�ɂ����ċ}�R���Ȃ����A�ÊD���̕����̂��₷�����e�����Ă���̂��낤�B��߉ށA�O����A�l�����Ɛ��K���߂��Čܒn���̑�n�֏o�邪�A�J�E���Ŏʐ^�B�炸�B |

�\����ɁB�ܒn���A�Z���ӂƕ����̖��̕t�������K���\�̈���ɂ܂Ő��������A��ɂȂ�قNJԊu���g�����āA�������璸��܂ł̋��������Ȃ肠�����B |

|

|

|

���ȎR2352.8m�A�����A�L���A�}���B������̌��ɉׂ��~�낵�A�O�p�_ |

�Z���Ӂi��ʍ��j����k�i��ʑO���j�֕ʂ�A�����։���u���Ӕ����V���v���������B���߂͎��t�̐ς������ӂ��ӂ��H���������A����ɍ��Ȃ���|�̋}��Ŋ���₷���Ȃ����B�J���͂��ꂽ���̂̔�o�^�Œn�}����̏��������߂��Ă���Ƃ��ŁA�J�̉��R�H�Ƃ��Ă͑E�߂��Ȃ��B |

|

|

|

|

���ȎR�́A������I��ȂǑ�O�I�w���т��ĕ��o�����g���C�f��ΎR�ŁA�ѓ������}�O�}���Ō������u�Ђ��i�o�R���̕W��2180m�ォ�猻���j�v�ƌĂ������Ȃ�A����͊p�M���R��Ƃ����B����s���~�b�h�̋}�ȓo�H�̓r���ŁA�R���N���[�g�����������悤�ȍ��I�␔cm��̊p�I���܂͐ϊ���R�l�Ŋm�F�����B |

|

�Î��ȐX���̒�������ő��������J���Ȃ����ˉB�q��~�蒅�����B���̌�A�ˉB���Ђŋ�����H���A�������A����w�ʼn������ƕʂ�A���̗������߂鐛���ւƈړ������B�y���V�����u�A�E�g�h�A���b�W���R��A���v�̓��j�[�N�ȏh�������B |

|

| �y�R�z�W���R�P���@�����`�l���R�`�����`���K�� | |

|

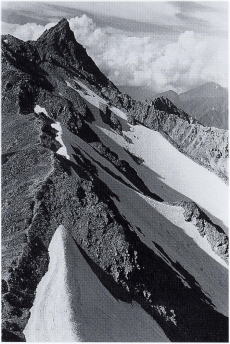

�l���ΎR�͑傫�ȎR���B����͎O�p�_2332.9m�̂��鏊���21m������z�n��ł͐�ԂɎ����A���ȎR���Pm�����B�k�������a��Rkm�̐[�����`�����������J���f���ƂȂ��ė����Ă��邪�A�J���f���ǂ��\�����鍪�q�x�`�l���R�`�Y�q�R���牄�����ăJ���f���ȑO�̎R�̂�z������Ɣ@���ɑ傫���������Ƃ��B�ΎR�Ƃ��Ă̊�����������90���N�O�`30���N�O�i��30���N�O�ɍŐV�̃v���j�[�����j

|

|

|

|

|

���X�ɍ��x�������A�т��A���l���R1917m�Ɏ������B�J���E�����A |

�l���R����O�i�W��2300m�z�j�A�삩��̓o�R�H�����킹�� |

|

|

|

�l���R��2354m�B�����Ń��[�����X�[�v��g�߂Ă��ɂ���������B |

�l���R�ƍ��q�x�̕���B���ԏ�ō��q�x�������P�p�[�e�B���������A�o�R���͑��ɉ�킸�B���͓V�C�s���ɂč��q�x�ւ̎��V���~�߁A���H�����R���邱�Ƃɂ����B���H�Ŗ�n�a�ƍ��q�x��������Ƃ��͖��邭���₩�����������������J�̂݁B |

|

|

|

|

��U�Ԃʼn���n�߂��������q��̓��������߂Ē��ԏ�̔��X�ֈ����Ԃ��ƁA����l���u�M�������������čs�����̂ŕX���悤�Ƃ��Ă����v�R�B�������������������肵���B���̌�A�����\��̎ԎR�͖����ɉ����ĉ���ցB�v�����X�z�e���͐��|����Ő��X���������������B����142������a�c����ʂ��Ė��������q���b�e�W���x���֓��h�B�I�[�i�[�S�Â����̗[�H��ۂ�A�G�ꕨ���L���Ė���ɏA�����B |

| �y�S�z�X���P���@�ԎR�`�q���b�e�W���x���`��z�K�`���l | |

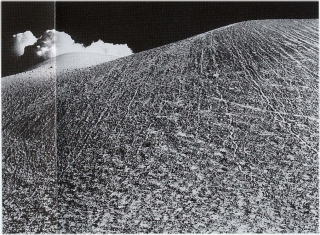

| ������������ɂ�����1600�`1800m�̈�呐�����g�Q��ɓW�J���Ă���B���Ēn���s�����̕��q�n�ł��������߂������ƂȂ�L�X���Ă���B�n���I��Ղ͕W��1700m�܂ŘI�o���Ă���A���P��ΎR�̕��o���͂����������������Ă���ɂ����Ȃ��B�����̓�������k���ɂ����Ă̎Ζʂɕ��z����K��y�́A���������A�����Ȃ��悤�ȏꏊ�ɂ���A�~�G�ɓy�낪�������A������������𐁂������A����ɑ����͂��Ƃ��Ă��܂��ƊK��y���ł��͂��߂�B���݂������Ă���u�������n�`�v���������B

|

|

|

|

|

�����C�����C���O�ɒ��Ԃ��ĎԎR��z�Ɍ������H�B�E��ɎԎR���� |

�����C�����C���O�ɒ��Ԃ��ĎԎR��z�Ɍ������H�B�E��ɎԎR���̃��h�[����������B�������Y���Ă���B |

|

|

|

�w��͎ԎR�����h�[���B�C�ے���1999�N�ɐݒu�����{�݂ŁA���a�Sm��

|

�ԎR�̒���i1925m�j�͕��R�ōL���i�L���j�B�A��͐����̔��������ɉ����������]����ꂸ�B���̌�A�q���b�e�W���x���ɖ߂�A�L���n�a�̓X�[�c�ɒ��ւ��A����40��������A��z�K�w�O�Ń����^�J�[����̂ĂĒ������ɋ}��������B |

| �W�����{�@�I���n�a�A��������̏��o�R�E���� | |

|

2009�N�@����o�R�L�^ �����O���̏��߂Ă̓o�R���L�O���āA���{�̎R�̒��ōł����͂���R�̂ЂƂA�䍂�x��ڂ̑O�ɂł��響��ɓ���R�̔������A���͂����\�ł���o�R�ɒ��킷��B �����o�[�F ���[�_�[�@�I�����Y�@�T�u���[�_�[�@���������@�����@�����O���i�W�j |

|

|

|

|

| ����ɂ� | |

|

|

| �㍂�n�ɂ� | |

|

�������@�\8���U��(��) |

| �͓��� | �����R���O |

|

|

| �{�J���ɂ� | |

|

�������@�|�W���V���i���j�| ������J�A�O���͏��߂Ă̐�k�����X�Ƃ��ēo��B |

| ���� | |

|

��O�����@�\�W���W���i�y�j�|

|

| �V�����{�@���O�́u�����x�s�v | |

| �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�����n�a�i�R�W�N���j�͍��āA�P�Ƃő��A��̏c���ɒ��݂܂������A�����ɂ����V���d�Ȃ葄�͓o�����܂������A�c�O�Ȃ���䍂�� �@�@�@�@�@�̏c���͒f�O����܂����B �@�@�@�@�@�ȉ��͏����n�a����e���ꂽ���|�[�g�ł��B �@�@�@�@�@�����@�@�@�@�O�X�N�V���Q�V���i���j�A�Q�W���i�j�A�Q�X���i���j�A�S���� �@�@�@�@�@�s���@�@�@�@�Q�V���A�V�h�`�㍂�n�`�����R���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�W���A�����`�����x�R���`�����x���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�X���A�����x�R���`�㍂�n�`�A�� �@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

���N�����͂ƁA�ËH���}�����ŏ��̒P�ƍs�ɂƎv�������Ĕ~�J�̐���Ԃ����Ăɂ��ďo�������B�\�胋�[�g�́A�����R���ňꔑ�̌�A�����x�i���x�R�����j�A�L���b�g���o�Ėk�䍂�i�䍂�x�R�����j�A�X�ɉ��䍂����O����o�Ċx��㍂�n�ɉ��R�ł������B �������A���V��ő����x�̃s�[�N�����Ŕs�ށB ���̓^���͈ȉ��̒ʂ�ł��F |

|

|

|

|

| �@�_�̐��ꍞ�߂�x�� | |

|

7��27���i���j �V�h7�������̏㍂�n�ւ̒��s�o�X�B��芷���̖ʓ|���Ȃ�������6,000�~�i�A�r�͐��ė�����7,000�~�j�A�֗��ł���B �܂���ܐ���邱�Ƃ͂��邪�A�����Ƃ�Ƃ����l�C�̏��Ȃ��㍂�n�ł���B |

| ���_�� | |

|

�w������ɘA����Ƃ��ė�����邱�Ƃ������Â�OB�̐l�����ɂ͉����������_�قɂ́A�Ȃ��Ƃ��Ȃ��U�b�N���~�낵�Ă��܂��B �r���P���������Ƃ����������{�~��ɂ͂Ȃ炸15��15�������R�����B �����ƌ�����藷�ق̎�̐V���������ŕ��C�ɐZ����A2�i�x�b�h�ʼn��K�ɖ���B

|

| �o�o���̓V�� | |

|

7��28���i�j �ǂ����J���낤����������Q�悤�Ǝv���Ă��Ă��A����͏������܂�ł��ґ�Ȃ��Ƃ��B �����J���オ�����U���ɏo���B ���̂܂ɂ���͐���A���邢�S���Ă̑��i�ɂȂ�B ���͏d�������͂̌i�F�ƉԂɌ��Ƃ�A�y���Ȑ̂̎v���o�ɒ^��A��Ȃ�����܂ł͉��Ƃ��������̒n�}�̃R�[�X�^�C���ʂ�ɐi�ށB |

| ����㕔��]�� | |

|

��k�͑傫���c��A��N�̂��Ƃ͒m��Ȃ����A�����ŕ����ƍ��N�͐Ⴊ���ɑ����Ƃ̂��ƁB���[�g����C�ɓo��ɂȂ郂���[����n�Ɏ��鍠����}���ɑ��x��������B ��X���w���ł��������ɂ́A�������U������Ă�����Ȃ������ł��낤�����B�́A���ł͑吺�ł���������Ȃ�������s���Ȃ��w�l�ƂȂ��āA�o�e�Ă��邱����ɋC���킵���Ɉ��A�����ĉ�����B ����C�Â������Ƃł͂��邪�A�g�̑S�̂��o�e��Ƃ������r����J���āA���ɓo��ŋ}���ɓ����������Ȃ�B �V���ɂ��g�̂̐�����S�z������A�r�̋ؓ��̃g���[�j���O�ɕ��i����w�߂邱�Ƃ��d�v�ŁA�r�͂̐����͊�����̊댯���������ɂȂ�̂ł͂Ƃ����炵���v�҂����炵�A�����͌i�F�Ɍ��Ƃ�ʐ^���B��ӂ�����Ȃ��牽�x�������~�܂�B |

| ���N�͐Ⴊ�����c��Ƃ����鑄�� | |

|

��k�̃N���o�X�̒f�ʂ͐����ݐ��w�Ȑ��������̂�������B ����ɂ��Ă������킳��悤�ȑ��̎p�͈��|�I�ł���B

|

| ���̃s�[�N | |

|

��͓܂菬�J�A���������Ȃ�B �R���̎葱�����ς܂��Ă���ԂɌ��C���B �����̓V�C�͊o���Ȃ��̂ł��Ƃ����]���Ȃ��Ă��ƃT�u��w�����ďo������B ���͋������z�[���h�������������肵�Ă���̂ŎR�ɂ�������������݂��߂�悤�ɎR���ɗ��B�Ă̑��̃s�[�N�ł͂��肦�Ȃ��悤�Ȗ��l�̒��ォ��́A�_������đ�V�䂪�ӊO�ɑ傫���A�k���͂����ς�ƁA�o�Z����O���@�ւ̗Ő��͐L�т₩�ɒ��߂���B �����s���ׂ��䍂�̎R�Ȃ݂͎c�O�Ȃ���_�ɕ�����Ă���B |

| �����x�R������ | |

|

�R���ɖ߂�J���~��n�ߊ����Ȃ����̂ŃL�b�`���̃X�g�[�u�ɂ�����r�[�������ށB�����e�[�u���ɗ������m�l��l�A�ꂪ�A�R���̏]�ƈ��̐��m�����ɁA�R�̏��Ă���̂��Ȃ�ƂȂ����ɓ����Ă���B�R�̏ɂ��Ă͂��݂��ɂ���Ղ�Ղ�̗l�q�B�N���̏�ŐS�z�̂��܂�b���Ă�����B ���݂��̎��ȏЉ�Ŏ�҂̓q�}������y���[�A���f�X�̃g���b�L���O�o�������t�����X�l�̃��~�[�ƁA�o�R�o���̏��Ȃ��؍��œ����Ă���I�[�X�g�����A�l�̃L�����B�U�����킹�ċx�ɂ���{�ʼn߂����ړI�̈�ő��E�䍂�̏c�������݂Ă���R�B �䍂�s���͂悵�Ƃ��Ă������܂ōs�����������邩���߂Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�R�����ɂ͐����Ƀn���O���������ڗ��悤�ȍ��ۉ��̎���ŁA���̂悤�ɋC�y�Ƀ����f�����O���y���ނ̂����l�Ȃ̂��낤���B �����͐���ꏏ�ɍs�������Ă���Ɨ��܂�邪�A���V��̒��ʼn���܂ł̈����ʉ߂��邱�Ƃɂ́A�u�W�c�I���q���v���������Ȃ��ō��A�R�ɎQ������悤�ŋC���i�܂Ȃ��B |

| Int'l team | |

|

7��29���i���j ��ɂ����4���O���瑛���Ŗڊo�߂�B�������J�̉�����������B �J�����ĕ䍂�̗Ő���������A��肠������x�܂ōs����̔��f�����邱�Ƃ��l����7���߂��܂Ŗ����B�Z���K�X�Ɵ��R����J�߂Ă���Ƒދp����ԂƁA���Ԃ͂����������E�C���錈�f�����đ����߂邱�Ƃɂ���B ���E���R���r�ɂ͑��̃s�[�N��ł��炻�̐��T�d�Ɍ��߂�悤�A�h�o�C�X���A�C�ɂȂ邪�ʂ��B�i�T���ɓ�l����́A��������R���Â����R���y����ł���ƃ��[����������g����B�j |

| ���ނ鑄�� | |

|

7��20���A�R�����o���B ��Ȃ̕ӂ�ň�u������B���߂ĉ��R����ƓV�C���D�]����悤�Ɋ�����͎̂R�́u�}�[�t�B�[�̖@���v���낤���B ��������͏I�n���J�B��̌i�F�����z�I�Ɋ�������B

|

| �ܐ�ڃz�e���O | |

|

�V�h�s���̃o�X��16:00���Ȃ̂ŁA��͂̂�т�s���B ���_�Ő��M�B��i200�~�j��ꖂ�A�͓������ӂ�������Ď��Ԃ��Ԃ��B �n�ׂ��̓y���𗋒����ƕ������N��̐a�m�A�{��Ȃ��炽���Ȃ߂邻�̉����ȂǂƁA�ʐ^���B�肠���B |

| �V�����{�@������@���n�R�[ |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����o�[�@�@�@�H��A��g�A���c�A���q�A�����A�ē��A�����A���c�A�{���A�n�ӁA�e�n�a�i�S�P�N���j�v�P�O�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�O�X�N�V���P�W���i�y�j�P�X���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�[�X�@�@�@�@�P�W���@�咬�R�x�����ُW���`�ז�ۋ����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X���@�ܗ������A���v�X���i�J�V�̂��ߏ������n�C�N�͒��~�A�c���s�j�L�O�فA�䍂�_�� �S�P�N��������͖��N���{���Ă��܂����A�{�N�͐ē��n�a�������ƂȂ�A���������ɖ��߂����ʁA�t�������o�[���o�Ȃ��܂����B�������ꓯ�ɉ�āA���݂����C�Ȃ��Ƃ��m�F�������͔̂��Ɋy�������Ƃł��B�ȏ�A���N�̊��������܂�A�����悻�̊����܂Ƃ܂�܂����B |

|

|

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʁE��t�g�A�_�ސ�E�����g�A����g�A��ԑg�̂S�g�ɕ�����A���ꂼ��咬�R�x�����قɏI�����܂����B | |

|

|

|

| �P�����ɂ� | ���키�P���� |

|

|

| �q���̉ċx�݂��n�܂����O�A�x�̏����A�����������P�O�O�O�~�̓y�j���ŁA��a���o�債�ďo�����܂����B�����R�h�b���獂���ɓ����đ听�����܂������A�㗢��O����g��̎��̏a�Ɋ������܂�A�P���Ԃ����s�^�]���������Ă��܂��܂����B | �P�����͑��ς�炸�V��j���œ�����Ă��܂��B���i������܂��B |

|

|

|

| �咬�R�x�����قŏW�� | �咬�R�x�����كp���t |

|

|

| �g�тŘA������荇���Ȃ���A��Ԓx��ĎR�x�����قɓ������܂����B��쌴����S�T���̏a�؏�o�Ă����������g�́A����قǂ��Ȃ������悤�ŏ����ɓ������Ă��܂����B����̏��c�n�a�ƈ�N�U��̍ĉ�ł��B | �S�N�O�̂T���A�����̋A�r�A�咬�w����R�O���߂������Ă����܂ŗ��܂������A�����ɂ����j���̋x�ٓ��ŁA�d���Ȃ����݂̓����������܂����B����͔O�肩�Ȃ��Ă���ƒ����܂����B�����ق͑咬�ɂ������S���T���Y�́u�ΎR�فv�̖���f�i����悤�ɁA�܂��Ɏ��������͂��ߖk�A�A��ɑ���ʒu�ɂ���܂��B |

|

|

|

| �ܗ������e���L���r���A���v�X���w | |

�@ �@ |

|

| �@��͏h�ŋv���Ԃ�ɂ������x�F�Ƌ��ɁA��x���܂Ŏ����ނ��킵�܂����B�����͐����J�ł����B�_�����g�Ōܗ������e���L���r���ŋ��@�������̂���n�_�܂ŏオ��܂��B�_�����������ς��A�̏t�R���h�Ő��b�ɂȂ������삳�����ǂ��ɂ��邩����܂���B���������̓o�R�����A�F�Ńe���L���r�����猩�Ă��A�ǂ���ʂ��Ė@�������ɓo����������܂���ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

| �ܗ������e���L���r���A���v�X���w | �ܗ������e���L���r���A���v�X���w |

|

|

| �e���L���r���̏I�_�̓A���v�X���ƌ����܂��B���X�����J���~���Ă��܂��B | �_�����X��āA�����̓e�����ʂ��]�܂�܂��B |

|

|

|

| �A���v�X�� | ���R�A���� |

|

|

| ���߂Ēn���̓��܂łƎv���܂����A�����J�ł�������߂܂��B | �U�N�O�ɗ������́A�A��������̍��R�A�����A�啪�g�����Ă��܂����B���N�o�ƌ����ɂȂ�ł��傤�B |

|

|

|

| �e���L���r����� | �ĉ��ď��c�A�H��n�a�̋���g�ƕʂ�� |

|

|

| ���߂ăe���L���r���ʼn���܂��B�����ɂ̓��[�O���̃W�����v�̗��K�ꂪ����A��҂����X�ƃW�����v���ăv�[���̒��ɔ�э���ōs���܂��B | �����ŋ���ɋA����c�n�a�Ɠ��悵�čs���H��n�a�ƍĉ��Ă��ʂ�ł��B |

|

|

|

| �c���s�j�L�O�� | �c���s�j�L�O�كp���t |

|

|

| �䍂�̓c���s�j�L�O�قɒ����܂����B�Q�N�O�T���̉��s�̍ہA���c�A��g�A�����n�a�͖K��Ă��܂����A�O�肪���Ȃ��܂����B | �@�@�@�@�@�c���s�j�͍��R���̌����Ƃł����A�R�̎ʐ^�Ƃł�����܂��B |

| �c���s�j�L�O�كp���t��� | �c���s�j�L�O�كp���t��� |

|

|

| �����R�̓r������B�e������ԎR�ł��B��Ԃ̎Ȗ͗l�̎ʐ^�̃��[�c�ł��B | �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌���ɖ������R�ł͑f���炵���̈��ł��B |

|

|

|

| �䍂�w�O�̋����� | �䍂�w�O�̋����� |

|

|

| �P������O�ł̋����̒��H���厸�s�����̂ŁA���c�n�a�����ЂƑE�߂�X�ɍs���܂����B | �n�h����E�݂Ȃ���A���܂������Ŗ������܂����B |

|

|

|

| �䍂�_�� | �䍂�_�ЎГa |

|

|

| �䍂�_�Ж{�{�ł��B���{�͖��_�r�A��{�͉��䍂�R���ɂ���܂��B | �䍂��������Ր_�Ƌ��䍂�_�Ђ͈������J��_�ł��B�����͌��X�����u���{���Ƃ����C�l���ł������A�M�Z�ɓ��A�����ܖ���J�����܂����B |

| �䍂�_�Ќ�D | �䍂�_�А_�n�� |

|

|

| �H�ɂ͖��_�r�Ō�D�_�����s���A���ܖ�ł��D�`�̎R�Ԃ��g�p���Č�D�Ղ肪����ɊJ����܂��B | ������ʂ肩����Ɣn���J���Ă���܂����B����قǔn�h����H�ׂ�����Ȃ̂ŁA�C���Ƃ��߂܂��B |

|

|

|

| 7�����{�@�z���A�c�C�R�A�����x�A | |

�~�J�̐^���Œ��ɖ{���A�L���n�a�i�R�U�N���j�A�}���n�a�i�S�O�N���E�����x�͕s�Q���j�̕��X���H�c��A�c�C�R�A�����x�̎O�̖��R���������S���Ԃœ��j����܂����B���Â�̎R�͌�ʋ@�ւ̃A�v���[�`�������s���ɂ����R�ł����A�����^�J�[���g�p���ĒZ���ԂɈړ�����R�[�X�ݒ������܂����B�B |

|

| �@�@�@�@�@�@�@�����o�[�@�@�{���n�a�A�L���n�a�i�R�U�N���j�A�}���n�a�i�S�O�N���j�@�@�}���n�a�͋}�p�ɂĕ����x�͕s�Q���ɂȂ�܂����B �@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�Q�O�O�X�N�V���Q���i�j�R���i���j�S���i�y�j�T���i���j�@�S���� �@�@�@�@�@�@�s���@�@�@�@�@�z���F�V���Q���@�����`�z�㓒��i�����^�J�[�j�`�}�ܓ��`���q�R�`��m�����i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���@��m�����`�z���x�����`�}�ܓ��i�����^�J�[�j�`�哒����`���o�h�b�`���c�h�b�`�����̑�` �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�_����i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�C�R�F�@�@�@�S���@�V�_����i�����^�J�[�j�`�c�C���`�s����̃R���`�c�C�R�s�[�N�`�c�C���i�����^�J�[�j�` �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�㓒��`��R���E�`�V�������i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�F�@�@�@�T���@��R���E�`�V�������i�o�X�j�`���̊�ѓ��o�R���`�ʎq�`�����x�s�[�N�`���̊�ѓ��o�R���i�o�X�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`��R���E�`�V�������i�����^�J�[�j�`�z�㓒��`���� �@�@�ȉ��H�c��A�c�C�R�͊}���n�a�̊�e�A�����x�͖{���n�a�̊�e�ł��B |

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�c��P�x�@�V���Q���A�R�� | |

|

|

| �}�ܑ喾�_ | |

|

�V���Q���i�j�J�`�܂� �������U���̐V�������z�㓒��Ń����^�J�[�ɏ��p���}�ܓ��ɒ��Ԃ��ĉJ�̒����o�������i9:50�j�B���_�����K�ŋx�e�B�����́A�������̋�R���Ɖ��E�����ԁu��̓��v���z�����j��̎}�ܓ��������B���\4�N�ɂ���c��R�l�v��1���]�Ɩ{�w�A��A�ԏ��l����l�����Z����ƁA�D��2��5�`6��l�̓��X����z�R���������Ƃ��ꂽ���Ƃ��`�V�������̃z�[���y�[�W�ɏڂ����B |

| �S���̒r | �z���R���c�� |

|

|

| �^�I���̊����i����s�R�A���q�R�A�S���̒r���߂���̏����ɒ��i16:00�j�B | �����ׂ��~�낵�ᓹ���L�b�N�X�e�b�v�ʼnz��i�����j��P�x�i2003m�j�ɓo�����i16:35�j�B���͖��ɕ�܂�Â������B |

| ��m���������P�x��]�� | |

|

������2001�N�ɉ��z���ꂽ���C�ۊϑ��͍�������Ă���̂��낤���B �[�H��A��̏����O�Ō��グ��R�����͐Ⴊ�c��A�����L�x�Ɉ�����Ă����B��͞O������������酉J������s����B |

| �e�x�A���m�x�A�O���]�� | ���R�H�A�����ɖ���x��]�� |

|

|

|

�V���R���܂莞�X���������������ۂ��B�~�J��ɂ����Ƃ����������m�x�A�e�x�֑����Ő��╽���x��]��ŁA��̏������o���i5:45�j�B |

���H�̌������ɖ��䂪�x������A�y���ɔіL�A����Ō������B |

| �O��猩���o�㕔�̕X�͎��Ӓn�`�i�� | ��o�i��̃O���C�h�n�` |

|

|

| �O���X�͎��Ӓn�`�̘I��Ζ�������B | ���̐��ʂɂ͑�o�i��̑Ί݂ɃO���C�h�n�`�Ȃǂ���H�n�`�����܂��������B |

| �S���m�r�t�߂���z����U��Ԃ� | |

|

���s�R���߂��ĐU��Ԃ�Ƌ�x���傫���A�n���͌Ð��w�Ƃ�����т��[���₩��\������A�s�N���̐N�H������p�������[���B�}�ܓ��ɋA�����i10:25�j�J���E�����B������R352�̉���͌ߑO���K����������������Ȃ����\���Ȃ��A�Ό��Ԃɍ��킸�������B�哒����ŃT�b�p�����A���V�J�ŋ�������������H�ׁA��H���̖ړI�n���������B |

| �����e�z | |

|

���oIC,���cIC��ʂ��ē��{���}���`�b�N�X���𑖂�A�����m��i�V�R�L�O���j�������B���ʂ����Ȃ߂Ɍ��������A�Еi��ɏW�܂��������ÊD���ԛ��₩��Ȃ�L���͏���𗬂ꗎ������قȒn�`�́A���m�̃i�C�A�K���ƌ�����f���炵���������B���̉����Ɉʒu����V�_����̎R�y�����h�Ƃ����B |

| �@�@�@�@�@�@�c�C�R�@�@�@�V���S�� | |

| �o�R�� | |

|

�V���S��(�y) �܂�i�_��10�j �I����ѓ����J������A�v���[�`�̎��Ԃ��Z�k���ꂽ���A�����܂�Ȃ��������̂�͒����A�Q�̓D���˂Ȃ���R�͐[�������B�c�C���̑O��ɒ��ԏꂪ����A�g�C���̐������ꂽ�o�R���ŔG��d�x�����ďo���i8:10�j�B |

| �c�C�R�o�H | |

|

�l��̂��܂�����Ă��Ȃ��b�����藐�ꂽ���R������o�H������݂��s����̃R���ɒ������i10:10�j�B�Â��݂ɑ����T���Ȃ��玼�C�Ɋ������c�C�R�i2144m�j�ɓo���i11:25)�����B

|

| �c�C�R���� | |

|

�c�C�R�͔䍂��800m�̎R�̂����ΎR�ŁA���Ί����͖�100���N�O���Ƃ�����B��Ɉʒu���鋘�R�ΎR�̂̌`����A�n��Ɖӗ��o�������B�i��1�j�O�p�_�̒��]�͎R���Ǝ��œ���ꂸ���H�����R�B

�i��1�j���j�̒n�w�H�u�Ȗ̎��R�������˂āv, �z�n���� |

| ���x | |

|

�r���A�R������ܓV�̉��ɋ��x���]�߂��B�c�C���֖߂�i14:05�j�ԑ̂ɓD�˂Ȃ��牺�����B�Ԃ́A�����̖ړI�n�u�����x�v�����č����̒����g���l�����Ăє����đ������B�}�p�̏o�����}�����z�㓒��ɍ~�낵�A��l�͋�R�����`�V�������ցB |

| �@�@�@�@�@�@�@�����x�@�@�V���T�� | |

|

�{���n�a�E�L���n�a ���̊�ѓ��o�R���@�@�@�T�F�Q�T |

|

| �ʎq�� | |

|

�����N�̓o�R�q�͊F���Ԃɐ��m���B�S���o�����T���O�ɂ͑S����Ԃ��Ă����B�R�T�Q�������������ɉ����ē��ɐi�ށB�@�Ȃ��肭�˂������������R�O���Œ��̊�ѓ��ɓ���B�r�ꂽ�ѓ��Ńo�X�����ˏオ��B�P���ԂR�O���œo�R���ɒ����B�P�R���ɋA��̃o�X���o������̂Œx��Ȃ��悤���ӂ����B�b���͌��̐̏���s���A���݂̖؋���n����т̒��̂ʂ������₷������o��B�R�O���ő傫�Ȍܗt���̓_�݂��錩���炵�̗ǂ��ꏊ�ɏo��B�����ň�x�݁B�ʎq�̕ӂ肩��h�����Ă���ܗt������o��B���ŝP��ꂽ������̐ԓy�̓��������B�P���Ԕ��قǂʼnE��̌i�ς��J���Ă���B�x�j�T���T�h�E�_���A�V���N�i�Q�̉Ԃ��������B

|

| �����x���� | |

|

���㕔�ɋ߂��Ȃ�ɏ]�������X���ɂ��Ȃ�A����蕥���t����ꂽ�����s���B�₪�Ėؓ��̖��[�ɏo��B����c�������̒ʂ蕽��ȕ��P�x���ڂ̑O�ɍL����B�ʎq�Ɋ���Ă݂�B���R�̑��`�̕s�v�c�ɋ������肾�B�����߁A�y���H�������Ȃ����x�݂���B�ؓ����s���Ɛ�k�ɏo��B�h�̎�l����e���g��֒ʂ���ؓ��͐�ɖ�����댯�Ȃ̂ŁA�P�̒r�o�R�̖ؓ���ʂ�悤�w�����ꂽ�̂ł�������s���B�X���R�O�����P�x����ɒ����B����v�悵���z���P�x�A���P�x�A�c�C�R�S�Ă�o�邱�Ƃ��o���L���������������B����t�߂̖ؓ��͐H�����̓o�R�҂Ŗ����̂��߁A������ɍs���ċx�ށB�z���P�x�A���̊x���ʂ͉_��������ǂ������Ȃ����A�e�x�A���@�R�A�����R�A�i�ߎR�A�^��x�A���x���ڂ̑O�ɍL�����Ă���B���̕��̎R�͓���ł��Ȃ����A��Ë�x���ʂł��낤�B�k�ɂ͖��䃖�x�A�x�A���x�Ȃǂ̎R�X���B |

| �ؓ� | |

|

|

| �U�����{�@�䍂 | |

�@�@�@�@�@�@�@�Q���ҁ@�@�@�@��g�A�֓��i�Y�j�A�����A���q�n�a�i�S�P�N���j�A�v�S�� �@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�U���R���i���j�`�U���i���j �@�@�@�@�@�@�@�ꏊ�@�@�@�@�@�@����`�䍂 �@�@�@�@�@�@�@�s���@�@�@�@�@�@�R���A�V�h�`�㍂�n�`�����R���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S���A�����R���`����q���b�e�i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���A������`�䍂���������A����q���b�e�i���j�A�J�̂��߉���͎���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U���A����`�㍂�n�`�A�� |

|

|

|

|

|

�@5���A�x�̎R�s�́A�����o�[�ǂ����̓s���ŗ\��ł��Ȃ��������߁A���̑��Ƃ������Ƃ�6�����{�̕䍂�͑������猈�肵�Ă��܂����B �@3�N�O���̎����A����ƕW���猩���c��̕䍂�̌��i����ɏĂ����Ă��āA�V�Ǝc��A����ɋP�����z����������Y��ȕ䍂�𖡂킨���Ƃ���Ă��܂����B �@���ʁA�V�Ǝc��͑傢�ɖ��키���Ƃ��ł��܂������A�\��ʂ�P�����z�ɂ͌b�܂�܂���ł����B����ǂ���ɂ������Ă̎��n�́A���̍L���J�[���̒��A�o�����Ă���͉̂�X�����œƂ��߂��Î�̕䍂�𑶕��ɖ��������Ƃ��ł������Ƃł��B �@����͂S�R�N�O��4�N�̏H�A�L���J�[���̒��V�����������P����ŁA�Î�̕䍂��Ɛ肵�V��̊�o����y���Ō�̕��R�s�ȗ��ł����B |

|

|

|

|

|

����q���b�e�̏��уI�[�i�[�ƌ̑���n�a���e�����������W�ŁA��N4�����ɔ��܂������͑�ς����b�ɂȂ�܂����B����͓��Ƀt�����g��YOSIKO����ɂ����b�ɂȂ�܂����B�v���t�B�[���͟���q���b�e�̂g�o�̂��������������A������Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �R�̉�̕��X������q���b�e�ɍs�����ۂ́A���Ђx�n�r�h�j�n��������K�˂��������B |

|

|

| �@�@�U���R���@�㍂�n�`���� |

| �͓������ | ���_���߂��� | |

|

|

|

| �c��̕䍂�ɂ���Ă��܂����B��͂T���ɔ�ׂ�Ə��Ȃ��ł����A �܂��[���J�߂Ă��܂��B |

�o�X��ł������ƒ��H���̂�A�����Ɍ����ĕ����o���܂��B�E�C�[�N�f�B�@�@�@�@�@�̐^�ŁA�s�������l�����Ȃ��Â��ȘH�ł��B | |

| �V�̘H | �Â��ȓ��� | |

|

|

|

| �V���}��������ւ̘H�ł��B�V���̂ɔ�ׂ�ƂP�T�ԑ����̂ł� �Ȃ����Ƒz���܂��B�ڂ̉��͓�֑��̌Q���ł��B |

�o�R�҂͉�X�����ŁA�Â��ȓ���ł��B�{���͓��ɏh�������������̂ł����A�����܂ōs���Ă����ƁA�����̟���܂ł��y�Ȃ̂ŁA�c�O�Ȃ�����߂܂����B���͐H���͂������������C������A�������ԁX�ƔR����g�F�����͂ł��B | |

| ������]�� | �����։͌��H����� | |

|

|

|

| ������߂���Ɖ��������ʂɒ��߂��܂��B�����ʂ��Ă��y�����H�ł��B | �r�����爲��͌��̍H�����H��ʂ�܂��B���̉͌���ʂ�ƁA�L���͌����꒼���ɐi��ʼnグ�����~�R���v���o���܂��B | |

�@�@�@

|

||

| �����R���o�� | �H�ӂɍ炭�R���z�ԂɎ������V�J���̔����� | |

|

|

|

| �����R���͉��z����āA�����C�����萴���ȏh�ł����B�h���q�͂R�g �����ŁA������ʂɌ������͉̂�X�����ł��B �̂��牡���͕s���̖��c�⏬�����܂�ł������A����͏��߂ė\�� ���ďh�����܂����B�������̂��̂̏ꏊ�͊X���̒҂̈�ۂ����� �܂��B |

��������R���z�ԂƑz���Ă������̔����Ԃ��A�A��ğ���q���b�e�̂g�o�������烀�V�J���i����j�Ƃ�����Ɣ���܂����B���z�Ԃɂ��Ă͔w���������A�Ƃ̎R���z�Ԃ��悤�₭�炫�n�߂��̂ɕς��Ǝv���܂����B���̎��͏H�ɂȂ�ƃK�}�Y�~�Ɏ����^���ԂȎ���t������Ɣ���܂����B | |

| �{�J���E�V���G���̎B�e | ����ւ͉ē����s�� | |

|

|

|

| ���A�������o�Ă���Ɩ{�J���܂ŁA�����Ƃ����Ԃɒ����Ă��܂��܂��B �����ŎB�e���i�ɏo����Ԃ�����̂ł������ƒ��߂Ă��܂����B �B�e�͊w���̐V�G���u�I�N�K�C�v�̓��W�y�[�W�������ł��B�Ă̎G�� �Ȃ̂ŁA�C���������Ȃ��̂ɂs�V���c�p�ŕ��C�ł��B�Ⴂ�q�͌��C�ł��B ���̒j���̓J�����}���ŁA�R�s�[���C�^�[�͉B��Ă��܂��B |

�T���ƈ���āA�{�J������͉ē���H��܂��B����q���b�e�̂g�o������ƒ���I�ɓ�����Ă��邻���ł��B������ŏ��������[�g���ω����邽�@�߂ɁA���������Â���͑�ςł��B�o��̓��[�g���ǂ��������A�O���Ȃ��ŕ������Ƃ���P�ł������A����͓o�R�҂��吨�o���Ă��ă��[�g�����ĂɂȂ������߁A�i�i�J�}�h�܂Ȃ��悤�ɑ傫�������ĉ���܂����B | |

| ������������� | ����q���b�e�ɓ��� | |

|

|

|

| �����������o�郋�[�g�ƂȂ�܂��B�o�R�҂����Ȃ��g���[�X�� ���Ăł͂���܂��A�ǂ�������Ă����x��������܂���B |

����q���b�e�ɓ������܂����B�����u�悤�₭�������Ɓv���������������܂����A����́u�悤�₭�v�Ƃ������t���O��܂����B�������o���Ă��������炾�ƒ��܂łɂ͒����܂��B | |

| �������H�̃��[������H�ׂ� | ���ȗ[�H | |

|

|

|

| �q���b�e�������Ă��炱�̃��[���������ɂ�����Ă��āA�����ƒ��� �������܂����B���ς�炸���������`�̈�H���c�������݂܂����B |

�Â��ȟ���q���b�e�ł��B�[�H�͂��̂悤�ɍ��ł��B���Ȃ��܂ŕt���Ă��āA�X�ɂ͂�����������f�U�[�g�ɕt���Ă��܂��B���ӂ����������g���J�c�̃��j���[�ł����B | |

| �K��ɍĉ� | �����ȉ摜 | |

|

|

|

| �k�����U��̒K��ƍĉ�ł��B�͉̂����z��Ȃ������̂ł����A �̌`�����Ă����̂ł��傤���S�O��̍�����䂪���g�Ƒz���悤�ɂȂ� �܂����B |

�q���b�e�̃��r�[�̕ǂɐV���̃R�s�[���\���Ă���܂����B���̒������J�����}�����������̂ŁA�����̖�▭�ȃA���O���ŎB�e���Ă��܂��B | |

| �@�U���T���@����s�X�g�� | ||

| �Ⴆ�Ȃ��V�C�̒��A������ڂ����Ă����o�� | �}�o�Œ����������� | |

|

|

|

| ���̓��͗\��͌ߌォ��J�ł����B�s����Ƃ���܂ōs�����Ɖ���� �����ďo���ł��B���[�g�͍��̏�������l�߂ēr������U�C�e���� �オ�蔒�o�̃R���ɓo��܂��B���p�[�e�B�̌㑱��_���܂������A �e���g�g�̃p�[�e�B�͒N���o��܂���B |

�o��n�߂�ƈĂ̒肵�炭�o�R�҂͓o���Ă��Ȃ��悤�ŁA�g���[�X�͕s���ĂŁA�U�C�e���̖��[�ڂ����ă_�C���N�g�ɓo��܂��B�}�Ȃ��ߒ������������A�E�^�[��E���܂��B | |

| �P�T�����g�b�v����シ�� | �L���J�[���œo�����Ă���͉̂�X���� | |

|

|

|

| �������ȃg���[�X�����ǂ�܂����A�����ɔ���Ȃ��Ȃ�܂��B���C�� ������ʂ̂��߁A�R�肱��ŃX�e�b�v���Ȃ���o�邽�߂P�T�� ���g�b�v����サ�ēo��܂��B |

�T�A�U�̃R�������͂邩�ɍ����o���ė��܂����B�㑱�͂P�p�[�e�B���܂������r�������Ԃ����悤�Ŏp�͌����Ȃ��Ȃ�܂����B�������k���ɂ��o�R�҂͂��Ȃ����߂��̍L���J�[���œo�����Ă���͉̂�X�����ł��B�U�C�e���Ɏ��t���n�_��{���܂������V�F�����h���o�������Ȃ��߁A���������ォ����t�����Ƃɂ��܂����B | |

| ������̂��Ȃ�㕔����U�C�e���ɏo�� | �㕔�̓K�X�ɕ���ꌩ�ʂ��Ȃ� | |

|

|

|

| ���Ȃ�㕔�ŃU�C�e���ɏオ��܂����B�悤�₭�������낵�ċx�߂܂��B �����܂ňȊO�Ɏ��Ԃ�������܂����B |

���̃R�������̓K�X�Ō����܂���B�A�C�[�����K���K�����킹�Ȃ����ł�o��A���ꂪ�I���Ƌ���˂��}�Ȑ�ł������܂��B���̌J��Ԃ��ŃU�C�e�������~�Ɏg���̂͏��Ղ��������邱�Ƃ�����܂����B | |

| �K�X�̒��}�ɕ䍂�����ɏo�� | ���E���S���Ȃ����߉��䍂�͒f�O���� | |

|

|

|

| �Z���K�X�Ɩ��J�̒��A�R���̕W�����������Ǝv������A�ˑR��̑O�� �䍂����������܂����B�o�R�҂͒N�����炸�Ђ�����Ƃ��Ă��܂����B |

�M�����[�����ő��𐁂��Ԃ��܂����B�O�響��q���b�e�ŕٓ��𒍕�������ٓ��͗₽���̂ŁA�䍂�����Œg�������̂�H�ׂ������ǂ��ł���A�ƃA�h�o�C�X�������������ŏ��J������̃K�X�̒��A�g�������H�ɂ�����܂����B | |

| �}�ȏ�������_�C���N�g�ɉ��� | �����_�ɕ���ꂽ�k���� | |

|

|

|

| �䍂�����ŏ�����̏�q�˂����ʁA�U�C�e�������炸�\��ʂ� ����������邱�Ƃɂ��܂����B�g���[�X�͔�������܂��B������͋}�Ȃ��� �J�j�����ő傫�ȃX�e�b�v���Ȃ��牺��܂��B |

�S�l������ƃX�e�b�v�͂܂�ŊK�i�̂悤�ɂȂ�A�����ȍ~�o�R�҂͐����y���낤�ȂƑz���܂��B������𒆍��łP���P���X�e�b�v�����݂Ȃ���T�d�ɉ����Ă���ƁA�Ⴋ����A�ݔ�����������O���Z�[�h�Ŋ����Ă��������v���o���A���������o�����̂��Ƒz���܂��B | |

| �댯�n�т�ʉ� | ����q���b�e�ɓ��� | |

|

|

|

| �\��ʂ�{�i�I�ɏ��J���U��o���Ă��܂����B�J��𒅂�Ə������߁A ���p�����ɉ���܂��B�g���[�j���O�s���̂��ߋr���K�N�K�N�ł��B |

������͖k���ɔ�ׂ�Ƃ��X�͊ɂ��悤�Ɋ����܂��B�T���Ɣ�ׂ�ƐႪ���C���܂�ł��邽�߁A�������Ă��K�݂Ă��ǂŎ~�܂邽�ߋC���y�ł����B�������U��Ԃ�Ɨ\��ʂ�����J�_�ɕ����A����ł��{�i�I�ȉJ�ɂȂ�܂����B | |

| �@�@�U���U���@���R | ||

| �����̉��� | �����̖k�� | |

|

|

|

| �����A�\��ɔ����ĉ����ł��B�O���܂œV�����̂Q�l�p�[�e�B�̎Ⴂ �l�Ƙb���Ă��܂������A�c��̕䍂�ɏ��߂ė��Ĉ��V�ł������肵�� ���܂������A����ŗ����b�オ����܂����B������ɂR�p�[�e�B������ ���Ă��܂��B�O���傫�ȃo�P�c���@���Ă������̂ŊF�y�ɏオ���� ���傤�B |

�k��������ƃS���W���Ɍ������ĂQ�p�[�e�B�������܂��B�A�܂����ł��B�����͊F�c��̕䍂�i���邱�Ƃł��傤�B | |

| �`���X�L�[���[�p�[�e�B�̏o�� | �����̋L�O�ʐ^ | |

|

|

|

| ��ӓ��h�����Ⴂ�j���̃X�L�[���[�̈�c���o�����܂��B���[�_�[�� �l�ɘb�����f������A�S���ʼn���̒��o�����[�����邻���ł��B������ ����V�[���������Ȃ��̂��c�O�ł��B�S���w�������x���Ƃ̂��Ƃł����B �X�L�[�Ƃ����Q�O��Ō�̔N�̂P�P���A���̕䍂�ŎR�s�𒆒f������ �ł����A����q���b�e�łP�l�̃X�L�[���[�Ɠ��h�ɂȂ�b���Ƒ�J�� �b�������Ƃ̂��Ƃŋ����܂����B�����`���X�L�[���[�̂͂���ł����B |

���Ė��c�ɂ����������ɂ��܂��B�q���b�e�O�ł����̂悤�ɋL�O�ʐ^�ł��B�@���͉���������ł��傤���B | |

| ���c�s���Ȃ��䍂 | �������猩���Ȃ��Ȃ� | |

|

|

|

| ��������ƐU��Ԃ�A�܂�����ƐU��Ԃ閼�c�s���Ȃ��䍂�ł��B �܂��ĉ����̕䍂�ł�����Ȃ�����ł��B |

�@���̐���Ȃ���ƕ䍂�͌����Ȃ��Ȃ�܂��B�i�i�J�}�h������o�������́@�c��̒J�̌��i���D���ɂȂ�܂����B | |

| �t�����X�l���s�҂ƕʂ�� | �V���}�ɉ萁���������� | |

|

|

|

| ����V��ň�l���܂��Ă����R���V�J���܂�̃t�����X�l�����ł��B �l�p�[���������Ă��āA���{����{���r�A�ɍs���\�肾�����ł��B ���牺���đ���ɍs������o�邻���ł��B�O������ē��n�a�̊� �ꂽ�p������߂ĕ����܂����B |

�{�J���ɋ߂Â�������A�V���}�ɉ萁���n�ߕ��i���ς��܂����B�������⏬������̉����̉͌����B���܂Ō������Ƃ̖������炢�A�������ŕ����܂����B �{�J���ŐH�ׂ������n�a���Q�̉Ă݂���̊ʋl�̖�����Ɏc���Ă��钆�ŁA�F�̎��Q�����c�H��������������������܂����B |

|

| ���ς�炸���������� | �����Ƃ肷��قǔ������V�̘H | |

|

|

|

| �V�̖��̂悤�ȓ��ł��B�����n�a�͓��ʂł��傤���A�����Ŗ��c ���Ē��≜���A����ȂǓo�����w������̎R�x���}���������������܂��B |

������߂���Ɠ���������ė��܂����B�������V�𖡂킢�Ȃ�����A�_�������ꂪ���邽�ߑ����ɉ���܂��B | |

| ���J���}�������_�̏��� | �E�G�X�g���Ղ̏㍂�n | |

|

|

|

| ���_�ق̑O�̖��J�̏����ɃJ�����}�����Q�����Ă��܂��B�悭�l���� �݂��珬���Ƃ����Ԗ͖����A���ׂČ�����Y�~�i�|���j�̂��ƂŁA �����͒���n���Ŏg���Ă��閼�̂ł����B�܂���m��܂����B |

�U���ŏ��̓y���̓E�F�X�g���Ղł��B��������Y��Ă��܂����B���_����͏㍂�n���A��c�A�[�̂��킵�Ȃ��ό��q�������A�R�̘_�����ʂ��Ȃ����������Ȑ��E�ɕς��܂����B |

| �U�����{�@�іL�A��̓W�]��@�q�x�� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�㕽��k���̐V���c�̔w��ɂ��т���j���q�x�i�W���P�S�Q�Om�j�͔іL�A��̉z�㑤�̑O�q�Ɉʒu���Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�c��̑f���炵���G�߂ɎR�s���s�������c�n�a�̊�e�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����o�[�@�@�@�@�@�@���q�i�O�j�n�a�A���c�n�a�i�R�V�N���j�v�Q�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�X�N�U���P���i���j�`�R���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���@�@�@�@�@�@�@�@�U���P���@�����E�z�K�`�V���c �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���@�V���c�`�j���q�x�����`�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���@��������`�A�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�i�O�j�n�a�ƌ�������́u������̂ӂ邳�ƁE�іL�R�v�߂悤�Əo�����������ȎR���ł����B�i���c�n�a�L�j |

| �j���q�x�R������̔іL�A���S�e |

|

| �@�@�@�@�@�U���P���i���j�@�@��z�V�����Ԓ��ŋ��q�i�O�j�n�a�ƍ����A�V���c�ցB�V���c�j���[�z�e���v���U�� |

| �@�@�@�@�@�U���Q���i�j�@�@�j���q�x�����A�@���R�㌎������� |

| �j���q�_�Ђ���_ | �ؘR����̒���o�� |

|

|

| �ƕW�i�荂�R�j�ϐ�W���̖ڐ���͂U���܂ł��Ă��܂����B | ��c������� |

|

|

| �u�A�u���R�{�V�v�̋}�o���I���āE�E�E���q�i�O�j�n�a | �u�A�u���R�{�V�v�̋}�o���I���āE�E�E���c�n�a |

|

|

| �j���q�x���ł��m�F | ���V�I�c�c�W�z���ɔіL�R������� |

|

|

| �R�������̐�c����̔іL�A�R | |

|

|

| �R���́u�t�̏��v | �іL���o�b�N�ɋL�O�ʐ^ |

|

|

| �R������̔іL�A��@�@����x�͑傫���ł��B�����ʼn��ɁA�������іL�{�R������܂��B | |

|

|

| �o�}���Ă��ꂽ�Ԃ����@�@�@�t�^���V�Y�J | �V���l�A�I�C |

|

|

| �R�u�V | �I�I�J���m�L |

|

|

| �V���E�W���E�o�J�} | �C���J�K�~ |

|

|

| �U���R���i���j�@�@��������u�z�e�����{�v | ���Q�A�����A�������y����ŋA�H�� |

|

|

| �T�����{�@���і�Ɠ��ŗ� | |

| �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�O�X�N�T���P���i���j�`�R���i���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���ҁ@�@�Ŗ�n�a�i�R�V�N���j�A�}���n�a�i�S�O�N���j�v�Q���@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꏊ�@�@�@�@���і�A���ŗ��i������w�R�x�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���@�@�@�@�T���P���@�����`���і�o�R�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���@���і�s�X�g���`���ŗ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���@���ŗ��`�A�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ��}���n�a�̊�e�ł��B |

|

|

|

|

|

�T�^�P�i���j23:30��z�̔��і�o�R�����ԏꒅ���B����̑Ŗ�OB�̒��j�i������R�x��OB�j�Ɠ����̊`���E���c���i��OB�j�̂R���͂��̂܂܈Ö�̓��ŗ��������܂����B |

|

|

|

|

|

|

|

| �T�^�Q�i�y�j�����A�Ŗ�OB�͉ו����ڂ̎Ԓ����Ő����s���B | �o�R���i�W��690m�j�ɂ�15�����X�^�C���̌�A6:00�o�R�J�n�B | |

|

|

|

|

�V�_���ɃX�L�[�̉e | |

|

|

|

| �W��1000m�ӂ肩����g���[�X���o���B | ���m�ؑ�m���i1484m)��ŋr�͕s���Ɣ��������A�ו��̈ꕔ���f�|�B | |

|

|

|

| ���g���o�[�X���z���A���ݐՖ��m�ŃA�C�[�����p�����B |

|